» Arte y Psicoanálisis

El Eternauta y las razones del arte19/05/2025- Por Joaquín Cardoso -

Del mismo modo que con “Adolescencia”, el éxito arrollador de “El Eternauta” en su versión de serie para Netflix, produjo una gran cantidad de reflexiones y conjeturas alrededor del alcance y la significación de la obra. Aquí nos proponemos interrogarla para recuperar los estudios sobre la historieta de Oscar Masotta, relanzar las diatribas acerca del carácter performativo en el arte, y volver sobre este fenómeno de consumo masivo, que al mismo tiempo que producto cultural, produce una pieza de arte como un auténtico evento estético.

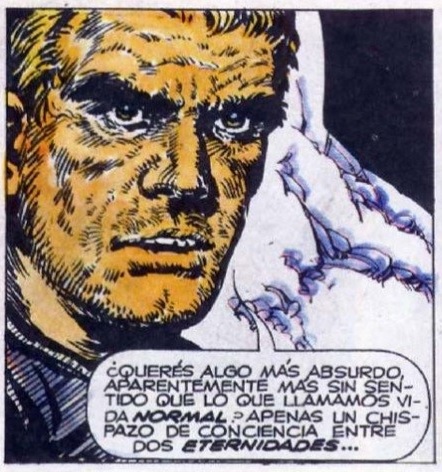

“El Eternauta”. Dibujado por Francisco Solano López*.

“Donde está el arte, estará la humanidad”

Terry Eagleton

Pop-art y medios de comunicación de masas

Para la época en que Héctor Oesterheld entregaba las primeras copias de El Eternauta con dibujos de Francisco Solano López, dos años antes del bombardeo criminal por parte de las Fuerzas Armadas en Plaza de Mayo en septiembre de 1955, el atentado contra civiles todavía resonaba y refulgía como parte de un entorno en que no solo la nieve figurativa estaba presente sino también la reformulación y reorganización político-económica de Argentina, inaugurando una serie de golpes militares que fueron costumbre a lo largo del siglo XX.

Argentina empezaba a introducirse lenta pero definitivamente en un proceso de modernización económica signada por el desarrollismo, que, aunque haya sido perfeccionada en la década siguiente, ya se estimulaba como propicia para una serie de desenvolvimientos culturales y educativos que se estudian en la historia oficial como de “islas” autónomas en medio de opresiones político-sociales[i].

Bajo esas modalidades culturales que dieron luz a un mercado editorial en que las publicaciones periódicas y revistas culturales eran parte natural del ambiente, el joven Oscar Masotta diagramaba en la revista Contorno (1953-1959) algunas de las primeras posiciones existencialistas intelectuales que combinarían la “alta” con la “baja” cultura. A la vez Rodolfo Walsh construía una literatura que no le esquivaba a la posibilidad de alternativas comerciales y populares para la amplia difusión de escritura y también, por qué no, con el estatuto artístico de las grandes obras[ii].

Particularmente Masotta desde la revista LD (Literatura Dibujada)[iii] se dedicaba a la historieta, junto a las producciones artísticas del Instituto Di Tella, donde trabajaba, junto a Roberto Jacoby entre otros, con y por la compleja relación entre medios de comunicación de masas y arte.

Le interesaba el estudio, la experimentación y la praxis con los denominados “medios” y el “pop-art” que a la luz de muchos intelectuales eran “instrumentos” al servicio del poder imperial, o manipulación comercial de las masas por medio de la baja cultura.

“(…) descubría que había arte en la cultura popular y, por lo mismo, una cierta desubicación y una cierta inutilidad misma en el rol del artista (…) lo que ocurre es que hasta hace muy poco era posible creer que se podía ser revolucionario en estética y reaccionario (…) en política. Algunos cambios históricos muy recientes han terminado de desbaratar las fiestas, por hacer evidente el absurdo” (1968, citado en Masotta 2011: 212).

Esto fue escrito por Masotta años antes de la descripción de la vanguardia por Peter Burger.

Como diría Germán García[iv], la operación del psicoanálisis se parece a la de los comics, donde se disuelve la diferencia y lo “bajo” y el desecho (sueños, lapsus, fallidos) se incorpora a la alta cultura, en un movimiento dialéctico que estetiza el consumo barato del pueblo, a la vez que introduce en la oficialidad de las instituciones del arte, objetos –en principio– ajenos a ese mundo.

La paradoja siguiente, como Eric Hobsbawm –entre otros– señaló, es que el mercado y las reglas del Capital terminaron organizando esa disolución de fronteras, y no las masas ya asimiladas en la percepción, producción y difusión del arte.

En ese cuadro, entonces, la historieta de Oesterheld-Solano López incorpora lo más avanzado en el campo de la historieta, con la alegoría y la mediación discursiva de enorme sensibilidad para captar el entorno, contribuyendo al mito.

A más de 60 años de su publicación, con el empuje de la serie, sí, pero también en el culto al comic por parte de la cultura argentina en general, El Eternauta no es solo un exitoso producto cultural con las herramientas y los recursos del arte para las masas, sino también una obra de arte que se banca los diferentes traslados-traducciones a los diferentes contextos de significación.

Su ficcionalización aborda y promueve la lectura de una verdad social allí donde se deja ver, en los destellos, contornos y límites para los cuales el “aire que se respira” (al decir de McLuhan) se invisibiliza para formar parte de nuestra cotidianidad, pero que el arte permite, como lo siniestro familiar, arrojar luz hacia esas zonas cuya convivencia fingimos ignorar.

Autoconciencia del arte en la sociedad burguesa

El clásico libro de Peter Burger, La teoría de la vanguardia, de 1974, nos hace conocer con una vigencia que sorprende[v] el papel del arte en una sociedad dividida en clases, y con una burguesía, más allá de los matices, cuyo acceso al poder en las revoluciones de siglo XIX promueve la división social en campos, distinguiendo el arte de los otros terrenos donde se desenvuelve ese tipo de sociedad.

Así el campo autónomo del arte se nota recién cuando se quita de encima la funcionalidad social en la cual puede permitirse una autoconciencia crítica inmanente, y puede entender la distancia-cercanía con la sociedad de la que emerge.

En síntesis, las vanguardias, allí donde pretendían fusionar el “arte con la vida” fueron a fondo también contra las instituciones del arte. No solo es retórico o estético el anhelo que las inspiraba, sino que también pensaban que las condiciones generales en que el arte se producía eran importantes, de lo contrario quedarían intactas las divisiones en campos que la misma propuesta vanguardista pretendía derribar.

Llegamos al siglo XXI, cinismos o derrotismos mediante, con la idea generalizada del fracaso de las vanguardias, pero también la importante conclusión de Burger –y también de Jurgen Habermas– que es el estatuto de arte en tanto tal: quita la mochila del arte para hacerse cargo de cuestiones relacionadas con el campo social general. Este doble movimiento permite por un lado asumir su carácter performativo-ficcional, y por otro, advertir que la propia existencia de algo llamado arte es un resultado del excedente económico de quienes producen valor en otros campos.

“Se necesita mucho más que arte para cambiar la sociedad”, diría Hobsbawm[vi], y Terry Eagleton agregaría el tono en una veta más benjaminiana:

“Irónicamente, cuanto menos se ocupe el arte de los problemas sociales del presente, más político se vuelve. Es permaneciendo silencioso sobre estas cuestiones, repudiando el realismo y el naturalismo, como mejor puede ayudar a la humanidad. Apartar la mirada de los contenidos sociales y políticos significa poner de relieve la autonomía de la forma en el arte, y como esa autonomía depende de la libre autodeterminación es una cuestión moral y política más que estética, pues prefigura el futuro reino de la libertad todavía dentro del ámbito de la necesidad perentoria”[vii] (2017: 125).

Entonces, “todo documento cultural es un documento a la vez de barbarie” (Walter Benjamin), pero en su intrínseca y humana forma de materializarse puede dialectizar la mirada y construir un modo perceptual inédito, allí donde la invención implanta un sentido que sigue hablándonos en el presente.

Dejamos para el último apartado el recuerdo de una entrevista y la mención a El Eternauta II. Aquí se visibilizan un poco los polos que subyacen a estas oposiciones: nominalismo versus realismo. O bien entre el arte como reflejo y expresión en su veta representacional, y asunción de la propia forma distante de lo real que permite la implantación de sentido allí donde no estaba, en diferentes épocas históricas.

Para terminar

La distopía está en el top de los géneros narrativos de preferencia por los consumidores de plataformas o de literaturas sociopolíticas e incluso literarias, haciendo honor a la frase atribuida a Mark Fisher pero que pertenece a Fredric Jameson (“es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo”), El Eternauta es un furor de espectadores de Netflix a nivel global y le espera un futuro de galardones y reconocimientos que muestran la vigencia y creatividad de la producción local al nivel de las grandes producciones globales.

A la vez tuvo una saludable recepción activa que produjo en nuestro país el re-lanzamiento de la búsqueda de los nietos desaparecidos por la última dictadura militar[viii], la campaña en redes contestando a las brutalidades catastróficas del gobierno nacional, etc.

Al mismo tiempo podemos pensar el uso lineal o causal que se le da a la serie como promotora imaginaria de colectivos sociales, en una reflexión que –de más está decir– recién empieza y reaviva la noción instrumental del arte o la idea del arte como reflejo.

Podemos rescatar una entrevista que le hicieron a Horacio González para el 60° aniversario de El Eternauta en su versión de 1969 con dibujos de Alberto Breccia, que se refiere a la literalidad de la militancia política del protagonista Juan Salvo en estos términos:

“Es una alegoría en el sentido de poder traspasar los tiempos con significaciones diversas (…) como relato de ciencia ficción argentino, a la par de El Eternauta, está totalmente politizado sobre la base de grandes metáforas y alegorías (…) una vez que hizo ese arquetipo, esa maqueta tan perfecta, decide ir de la insinuación a la explicitación” (destacado propio, 2017).

Quienes ven en el éxito comercial de la serie una rémora del “espíritu de época” del mundial de futbol 2022, o la viralización de slogans el contraste con el presente fascistizante y de lógicas de exclusión radical, quizás estén expresando un desahogo que literaliza allí donde habría que metaforizar, o le quita al arte su capacidad de saber-hacer con el misterio, de hablarnos en cada época con la inherente contradicción de quien quita la vida para hacer el poema (como le gustaba a Edmond Jabés para referirse a la flor[ix]).

La pieza, magnífica, no es ajena a la política ni al contexto social (menos tratándose de la obra de un militante social y político) pero no por su contenido, sino por la forma en que implanta sentido en tiempos y espacios diversos, inventando percepciones que tocan la fibra de un entorno invisible (por lo naturalizado) y dramático.

Quizás atribuirle características de fenómeno de masas donde hay consumo domiciliario de plataforma, o entusiasmo efímero al estilo hinchada del mundial, puede contribuir a una pasión por ignorar parecida a la que aseguraba “salimos mejores” en la pospandemia o “muchachos” del Mundial, olvidando que la fiesta terminaría.[x]

Susan Buck Morss, cuando escribe sobre Walter Benjamin, recuerda la etimología común entre el par estética/anestesia, para referirse a dos inventos del siglo XIX en la modernidad: el campo de lo estético, ya divorciado de su origen como discurso del cuerpo, y la anestesia.

Un arte que se “duerme” en el discurso de lo común, se refugia en la fastuosidad de un imaginario que creyendo despertarnos nos vuelve a dormir.

La alegoría, la paradoja, el entorno distópico, el peligro no inminente sino desatado, las traducciones necesarias a otro horizonte discursivo, hacen a la obra de Oesterheld-Solano López un evento estético y político que abre a las múltiples lecturas y materializa sensibilidades impregnadas en nuestro común vivir.

Y eso... es arte.

Bibliografía consultada

Buck Morss, S (2005). Walter Benjamin. Escritor revolucionario. Buenos Aires: La Marca Editora.

Burger, P. (1987). Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península.

Eagleton, T. (2017). Cultura. Buenos Aires: Taurus.

Entrevista a Horacio González “Hay que pensar juntos a El Eternauta y Operación Masacre”. Sonámbula. En línea: https://sonambula.com.ar/horacio-gonzalez-hay-que-pensar-juntos-a-el-eternauta-y-a-operacion-masacre/

García, G. (2009). “El acto psicoanalítico (Intervalo con Boris Groys)”. El periódico Descartes N° 101, noviembre.

Hobsbawm, E. (2013). Un tiempo de rupturas. Buenos Aires: Crítica.

Jabés, E. (2008). El pequeño libro de la subversión fuera de sospecha. Madrid: Trotta.

Longoni, A. (2011). La revolución en el arte. Buenos Aires: Mansalva.

Masotta, O. (1967). El pop-art. Buenos Aires: Nuevos esquemas.

Sarlo, B. (2001). “El primer teórico del arte pop”. La batalla de las ideas (1943-1973). Buenos Aires: Ariel.

Arte*: El Eternauta. Segunda parte, Héctor G. Oesterheld, Francisco Solano López. 1976. Ediciones Record.

[i] No es motivo del actual artículo, pero se pueden leer algunas de estas consideraciones y datos que respaldan la idea de autonomización cultural asociada a la modernización y capitales extranjeros en el libro de Beatriz Sarlo La batalla de las ideas. Ver, por ejemplo, la rectoría de la Universidad de Buenos Aires en manos de José Luis Romero, además de las innovaciones científicas de la sociología de Gino Germani, entre otros.

[ii] El mismo año en que salió El Eternauta se publicó Operación Masacre, pionero en el género de no ficción en habla hispana e internacional.

[iii] Los tres números de la revista-libro LD. Literatura Dibujada –cuyo subtítulo rezaba: “Serie de Documentación de la Historieta Mundial”– fueron lujosamente editados por Summa / Nueva Visión, en Buenos Aires, entre noviembre de 1968 y enero de 1969. Fuente: AHIRA, archivo histórico de revistas argentinas. https://ahira.com.ar/

[iv] “Trato a Sigmund Freud de vanguardista porque él hace la misma operación que hacen las vanguardias. Toma la alta cultura y la pone en conexión con la cultura baja, profana. Escribe ‘La interpretación de los sueños’ para convencer a la gente y difundir su invento, y cuando tiene armada esa máquina empieza a recoger basura cultural: lapsus, chistes, etcétera, y mediante esa operación hace que la cultura baja se meta en la cultura alta, y a la inversa” (2009).

[v] Allí están las recientes ediciones de Las Cuarenta, que muestran que, por más contradichas o polemizadas que sean sus nociones, es un libro insoslayable para comprender la vanguardia histórica, y también las teorizaciones acerca del arte en la sociedad burguesa.

[vi] Hobsbawm, E (2013). Un tiempo de rupturas. Buenos Aires: Crítica.

[vii] Esta mención a la compensación también se puede ver en la frase siguiente de Habermas: “el arte, espíritu absoluto (…) no asume tareas en el sistema económico ni en el político, pero esto lo compensa haciéndose cargo de las necesidades residuales que no pueden ser satisfechas en el sistema de necesidades (citado en Burger, 68).

[viii] “Efecto Eternauta”: la serie despierta consultas masivas en Abuelas de Plaza de Mayo por dudas de identidad”. La voz del interior, 10 de mayo de 2025.

[ix] “Ante una rosa, inexplicable es nuestro comportamiento. Prendado de su belleza, con un gesto maravillado, le quitamos la vida / Escribir es renovar, en nosotros mismos, ese gesto” (2008: 62).

[x] Ganó Javier Milei la presidencia de la Nación, derribando la idea lineal de causa-efecto.

© elSigma.com - Todos los derechos reservados