» Cine y Psicoanálisis

El nombre de la rosa16/05/2012- Por Carlos Faig - Realizar Consulta

El film, tanto como la novela a la que sigue muy de cerca, desarrolla una historia detectivesca situada en un convento religioso del siglo XIV. Un monje es convocado, por su inteligencia y su capacidad deductiva, a resolver un asesinato acaecido en una abadía. Su nombre es Guillermo de Baskerville. La abadía tiene en uno de sus pisos una biblioteca alimentada por los copistas de la época. En un sector finalmente se descubre que eran guardados algunos libros considerados de lectura perniciosa. Entre ellos se hallaba el segundo tomo de la Poética de Aristóteles. El asesinato que Guillermo debe resolver, y los que se producen luego, habían tenido por fin custodiar el secreto de esos documentos.

Ficha técnica

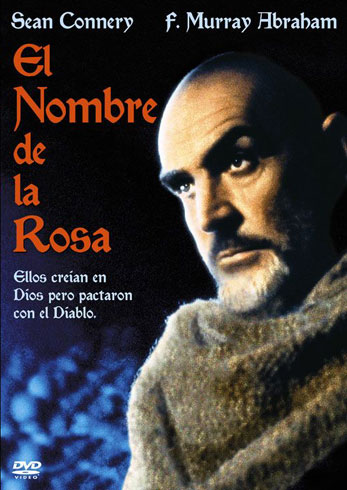

Título: El nombre de la rosa.

Título original: Der Name der Rose.

Dirección: Jean-Jacques Annaud.

País: Alemania Occidental, Francia, Italia.

Año: 1986.

Fecha de estreno: 19/12/1986.

Duración: 130 min.

Género: Criminal, Drama, Thriller, Intriga.

Calificación: No recomendada para menores de 13 años

Reparto: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, Elya Baskin, Michael Lonsdale, Volker Prechtel, Feodor Chaliapin Jr., William Hickey, Michael Habeck, Urs Althaus.

Guión: Gérard Brach, Andrew Birkin, Alain Godard, Howard Franklin.

Distribuidora: 20th Century Fox.

Productora: Les Films Ariane, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Radiotelevisione Italiana, Neue Constantin Film,

Argumento

Fray Guillermo de Baskerville (Sean Connery), acompañado de Adso de Melk (Christian Slater), joven discípulo, llega a una abadía benedictina, en Italia, y comienza a investigar una misteriosa muerte. En verdad, Guillermo acudía a la abadía para asistir a una reunión entre la legación papal y la recientemente creada orden franciscana. El abad le confiere la tarea, dada la inteligencia y perspicacia que se suponía a Fray Baskerville, de investigar el hecho acaecido.

Comentario

Comencemos el comentario con la mención de un cuadro de Velázquez, Las Meninas. La referencia a esta obra ha sido frecuentemente utilizada por Lacan, la utiliza en diversos seminarios. Las Meninas muestra una tela vuelta del revés –una pintura– interior al cuadro mismo, representada allí. Esta tela no se ve, no accedemos a la representación que se despliega en ella. Este punto, si prestamos atención, nos proporciona el cambio de valor del conjunto de la representación. Y aceptando la ficción que la obra introduce, ¿cuál es el cuadro que Velázquez pinta primero: el que se halla dentro del cuadro o aquél que uno ve? Hay aquí cierta similitud con lo que ocurre cuando se arroja un cristal en una solución sobresaturada: la sustancia cambia de estado; en nuestra analogía, la localización de este punto cambia el valor de la representación. El cuadro se ve como se ve, o se ve desde un agujero. Pero dejemos por el momento esta función de lo real en el cuadro, que nos chupa, hacia la falta de un origen cuyo desarrollo nos llevaría al nudo borromeano.

Lacan, en efecto, presenta el cuadro como una ilustración de la función del analista. Éste, cuando escribe la historia clínica de un paciente, cuando hace la anamnesis, se encuentra, en algún momento, en la misma situación que Velázquez. El analista pinta su autorretrato, se localiza como objeto dentro del tratamiento.

El film de Annaud ejemplifica el mismo hecho. La película se basa en una novela escrita por un semiólogo italiano, Umberto Eco. El nombre de la rosa es la primera novela del autor de Apocalípticos e integrados, el Tratado de semiótica general, La estructura ausente, Diario íntimo, etc.

El film, tanto como la novela a la que sigue muy de cerca, desarrolla una historia detectivesca situada en un convento religioso del siglo XIV. Un monje es convocado, por su inteligencia y su capacidad deductiva, a resolver un asesinato acaecido en una abadía. Su nombre es Guillermo de Baskerville. La abadía tiene en uno de sus pisos una biblioteca alimentada por los copistas de la época. En un sector, llamado Finis Africae, finalmente se descubre que eran guardados algunos libros considerados de lectura perniciosa. Entre ellos se hallaba el segundo tomo de

Permítasenos pasar por un momento a la novela. ¿Por qué Umberto Eco escribe una novela después de haber publicado extensamente obras de teoría lingüística, de semiología? En la contratapa del libro se señala que hay temas cuya explicitación no permite un abordaje directo y que se desplegarían mejor en la narración literaria. ¿Qué se narra, pues? Si la novela nos cuenta una historia de detectives, la aparición del segundo tomo de

Veamos una proporción matemática a este respecto.

1

______ =(a) dimensión del valor de la obra que se sustituye a otra obra

1 + 1

______

1 + 1

________

1 + 1

________

1 + (a) valor de la narración donde (a) tiende a infinito

En la dirección que hace al infinito se halla el desarrollo literario, la novela de detectives, la narración que prosigue el film. En la (a) externa, el valor de la obra es su sustitución a otra. Esta (a) es el representante de

Las representaciones que componen el film (la novela) –el libro mismo como una representación–, cambian de estatuto, sufren un giro (doble) y son aspiradas por el agujero que señalamos antes al pasar. El develamiento del misterio les da otra función. Pero hay que advertir que estas dos dimensiones coexisten. El representante y la representación se exigen mutuamente y el objeto de goce, tan odiado por Jorge de Burgos, resulta implicado en ese movimiento.

© elSigma.com - Todos los derechos reservados