» Cine y Psicoanálisis

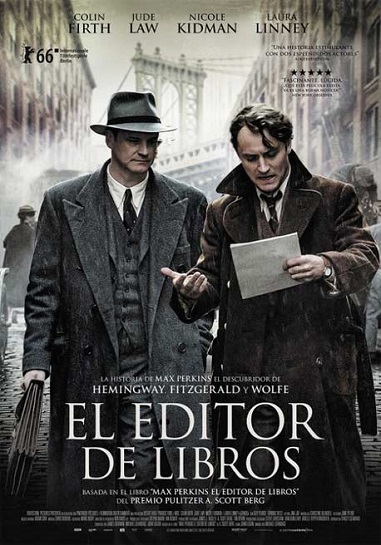

“Genius. El editor de libros”23/03/2018- Por Mariela Michelena - Realizar Consulta

Esta película es una fiesta literaria y una mirada nostálgica a una época dorada de las le-tras norteamericanas. En español se ha traducido como El editor de libros, centrando la atención en la figura de Maxwell Perkins, pero el título original es Genius, que en inglés se usa indistintamente en plural y en singular. Aquí hablaremos de dos genios que se complementan y que nos permitirán ver cómo funciona el proceso creativo por dentro.

Maxwell Perkins

Nació en NY en 1884. Perdió a su padre cuando tenía 19 años y a partir de entonces ocupó su lugar, no sólo en la mesa, sino respecto al resto de sus hermanos. A lo largo de su biografía nos encontramos con un hombre serio, tremendamente sensible, brillante, de rutinas precisas (todos los días comía lo mismo en la misma mesa del mismo restaurante).

Un hombre que sólo conocía una forma de vivir: el trabajo, y que tenía una sola manera de enfrentarse a las dificultades: el trabajo. Su viejo sombrero, perennemente cubriendo su cabeza, y que en la película sólo se quita para leer las últimas palabras de Tom, es una pincelada que lo retrata. Sin duda, la rigidez con la que se adhiere a su costumbre nos sugiere algo inquietante o, como poco, peculiar.

Maxwell Perkins acuña una manera nueva de ser editor. Hasta entonces, un editor se limitaba a leer manuscritos cuya publicación recomendaba o no, a la editorial y, como mucho, hacía de corrector de estilo. La profesión que Perkins inaugura conjugar al lector, al terapeuta, a la nanny, al asesor financiero, al prestamista y en especial al padre. Le importaba todo lo referente a sus autores. No sólo sus textos, sino sus vidas.

A lo largo de su carrera hizo gala de una aguda intuición para detectar a autores geniales que otras editoriales habían rechazado y descubrir, entre otros, a tres de los grandes genios de la literatura norteamericana: Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway y Tomas Wolfe. De ellos podríamos decir que eran genios, niños perdidos y hallados en el templo de la editorial Scribens gracias a él, que fue quien descubrió y defendió lo valioso y rescatable que había en cada uno de esos estilos novedosos.

Max solía decir que “todo lo que hace un hombre, lo hace para agradar a su padre, para complacerle.” Desde luego, todo lo que él hacía apuntaba en esa dirección. Y, a la vez, nuestros tres autores le reconocían como una figura paterna y anhelaban y dependían de su aprobación, por encima de cualquier otro éxito o reconocimiento.

Thomas Wolfe

Nació en Asheville, Carolina del Norte. Era el menor de los 8 hijos de un cantero que comerciaba con lápidas y de una agente inmobiliaria que regentaba casas de huéspedes para tuberculosos. La madre se separó de su marido y se mudó a vivir a otra casa y sólo se llevó con ella a Tom. Toda la vida del autor, toda su obra, fue una búsqueda desesperada del padre. Wolfe murió cuando todavía no había cumplido los 38 años.

Reconocido por Faulkner como el mejor escritor de su generación, (decía que él era el segundo) no cabe duda que Thomas Wolfe era un genio. Del tiempo y el río es un libro que suena, que huele, que sabe. Su prosa exuberante conmueve y apasiona. Su caudal nos arrastra, nos deja sin aliento. Sorprendentemente en algunos pasajes recuperamos la respiración, sólo para hundirnos otra vez en ese río, y poder releer algún pasaje, aunque nos reclamen aún sus 800 páginas.

Sin embargo, estoy de acuerdo con el crítico literario que afirmó que “Sin ese otro genio que era Max Perkins, el mundo nunca hubiera oído hablar de Tom Wolfe.”

Veamos en qué circunstancias se gestó su obra más conocida. Para contarles esta apasionante gestación, echaré manos de lo que el propio Wolfe relata en un brevísimo ensayo titulado The Story of a Novel.

A raíz de la publicación de su primera novela, El ángel que nos mira, Tom pasó de ser alguien “que sueña con ser un escritor” a ser un escritor reconocido. Ese cambio de lugar en el mundo, ese verse reclamado y pensarse a sí mismo como un “joven escritor americano”, marcará un antes y un después. Según él mismo relata, esto le produjo una enorme angustia y lo hacía sentir “un impostor”. La crítica esperaba un segundo libro que confirmara el talento del primero. Así que nuestro autor oscilaba en una montaña rusa: tan pronto tenía “La certeza de llevar dentro cientos de libros, todos ellos geniales, cada uno de ellos capaz de convertirle en una celebridad,” bruscamente sufría “la vivencia implacable de un desierto.”

Por otra parte, se trataba de una novela autobiográfica, que no sólo reflejaba una cierta semblanza de los pobladores de su ciudad natal, sino que era una foto precisa de cada detalle, de cada personaje que podía ser reconocido sin dificultad con sus sombras y sus miserias sacadas a la luz y convertidas de la noche a la mañana en best-seller. El pueblo entero se volvió en su contra (no pudo volver a pisarlo en muchos años) y las represalias cayeron sobre los hombros de su madre, que vio cómo sus vecinos y amigos de toda la vida le cerraban las puertas y le daban la espalda.

Cuenta Wolfe que fue entonces cuando cayó en la cuenta de ese matiz fundamental, entre “actuality” y “reality”, es decir, entre una verdad fáctica, exacta, que recoge los detalles con precisión de notario, y una verdad narrada, sugerida, disfrazada. Por ejemplo, si quería hablar de una mujer de 45 años, ligera de cascos, pelirroja, que había venido de Nevada tres años atrás; no podía transformarla en una mujer, igual de fácil, pero rubia, de 30, que acababa de llegar de Colorado. Wolfe no era capaz de articular una cierta cintura mental para discernir entre lo genuino y lo literal.

Simultáneamente, como si todo lo anterior fuera poco, estaba sometido a la presión de responder entrevistas, lo que necesariamente le obligaban a volver una y otra vez sobre lo escrito. Una auténtica tortura para alguien que afirma que “no escribe para recordar sino para olvidar.”

En esas estaba cuando obtuvo la beca Guggenheim y se fue a Paris. Evitó todo contacto con los americanos que entonces vivían y bebían allí y se encerró a escribir. Describe con estas imágenes su estado mental de entonces: “Parecía como si, dentro de mí, hubiera una enorme nube negra permanentemente hinchándose y apilándose, y era como si esta nube estuviera cargada con electricidad, preñada, crestada con una especie de violencia huracanada que no podía mantenerse bajo control por mucho más tiempo, y yo sentía cómo se acercaba el momento de que la tormenta reventara. Y la tormenta reventó. La tormenta vino en torrentes y todavía no ha pasado…”

Cuando Wolfe nos habla de “una tormenta que revienta”, nos invita a pensar en el desencadenamiento de una psicosis.

¿Cómo escribía Wolfe?

Wolfe no conocía la angustia ante la página en blanco. Según sus propias palabras, para escribir “sólo necesitaba lápices, papel, espacio en el suelo, y un frigorífico.” Wolfe escribe de pie, sin parar, sobre su frigorífico. Llena una página y la tira al suelo, llena otra y la tira al suelo y otra y otra y otra, hasta caer extenuado. A la mañana siguiente recoge las páginas desperdigadas y las hace mecanografiar tal cual, sin ordenar, sin numerar.

¿Qué escribía?

“Hacía listas de todas las ciudades, pueblos, estados y países en los que había estado. Descripciones detalladas y evocativas de los chasis, muelles, resortes, ruedas, rebordes, color, peso y cualidad del día, de cada vagón de tren o cada autobús que alguna vez había pisado. Listas de todas las habitaciones y las casas en las que había habitado aunque fuera una sola noche: forma, tamaño, olor, color de la pared o descripción del papel pintado, mobiliario, la manera en la que colgaba la toalla del perchero, o el sonido exacto que hacía una silla al crujir o una mancha de humedad en el techo.” Listas y listas, descripciones que, según él mismo reconoció “iban más allá de los límites humanos de la memoria.”

Wolfe, vivía bajo la tortura de una hipermnesia: una alteración de la memoria que impide olvidar, y que convierte el don de la memoria en una maldición. Tal y como le ocurría a Funes, el memorioso, mítico personaje de Borges, Tom, NO recordaba TODO, sino que era incapaz de olvidar NADA. Tom vive en un perpetuo eco sensorial, sobrepasado por imágenes, sonidos, olores, formas, gestos, voces, palabras, ruidos, colores, murmullos, texturas, sabores, que se le imponen sin orden, sin concierto y sin remedio.

Funes dice de sí mismo “mi memoria, señor, es como un vertedero de basura.” Y Borges agrega “Sospecho, sin embargo, que Funes no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer.”

Recordar es recuperar algo perdido. Traer algo del pasado al presente, a voluntad. Y esto requiere haber accedido a la represión y a la historicidad que ordena el tiempo en pasado, presente y futuro.

En la música, los intervalos y los silencios son tan importantes como las notas, también el pensamiento necesita pausas, una cierta disposición, un orden. Alguien que vive en un presente ininterrumpido, acosado por una memoria que no prioriza, y que conserva la basura más insignificante como si tuviera el mismo valor de una joya, padece un síndrome de Diógenes mental, y desde “un vertedero” -que diría Funes- no es posible ni pensar, ni distinguir ficción de realidad.

Cuando Wolfe dice “Escribo para olvidar”, comprendemos que escribir, para él es una necesidad imperiosa que responde a su urgencia por vaciar la cabeza. A través del recurso del destinatario, Wolfe transforma la experiencia pasiva del bombardeo de su memoria, en algo activo. Ahora es él quien hace con el papel lo mismo que su hipermnesia hace continuamente con él: lo inunda y lo abarrota sin piedad. Así comparte con el lector los efectos devastadores de este aluvión de imágenes, palabras y sonidos al que se siente sometido. El resultado es una prosa extraordinaria, porque pese a su locura, Tomas Wolfe era un genio.

¿Qué función cumple esta manera frenética de escribir?

En su libro What is Madness? el psicoanalista Darian Leader, siguiendo a Lacan, habla de diversos métodos de estabilización de las psicosis. Se refiere a ciertas estrategias a las que un sujeto con un psiquismo frágil se adhiere con rigidez para no sucumbir a la locura, para impedir que “reviente la tormenta”. Gracias a estos recursos, la psicosis puede permanecer latente. Leader dirá que, de esta forma, un sujeto “puede estar loco, sin volverse loco”.

A esta condición de pre-psicosis, se la conoce como psicosis blanca, o silenciosa, pero yo prefiero llamarla psicosis encadenada no sólo por contraposición con la psicosis propiamente dicha o “desencadenada”, sino porque la imagen de las cadenas da cuenta del rigor con el que un psiquismo que amenaza tormenta necesita aferrarse a su método de estabilización.

Del libro de Leader quiero rescatar lo que explica de la eficacia de la escritura como un recurso de estabilización. Siempre he defendido que los seres humanos somos seres narrativos. Desde el primer momento de la vida, el bebé necesita que la mamá le cuente eso que está viviendo y que él no alcanza a comprender. La frase “Tú lo que tienes es hambre, porque te he hecho esperar,” es un prodigio que da sentido a una sensación incómoda, aunque el bebé en realidad tenga sueño… A partir de allí, nos narraremos.

Buscar explicaciones, insertar la experiencia en un relato con planteamiento, nudo y desenlace, se convertirá en una necesidad. Escribir tiene además una función pacificadora, permite vaciar al sujeto de contenidos insoportables, colocar fuera lo que adentro atormenta, poner palabras a una vivencia traumática o terrorífica y organizar la experiencia en el tejido temporal.

Volviendo a Tom y a su proceso creativo, de regreso a NY su ritmo de trabajo era cada vez más frenético, se enorgullecía de añadir 50.000 palabras cada mes. Pero los insomnios, las pesadillas, y los agobiantes sentimientos de culpa lo torturaban sin remedio. Max empieza a preocuparse por su estado mental. Temía seriamente que se volviera loco… y escribió en una carta “creo que tendré que apartar ese libro de él.” Como un padre que aparta del hijo un cáliz.

Un buen día, sin haber leído el manuscrito, Max sentenció “Tom, tu libro está terminado.” No fue fácil convencerle. Pero parece que este límite, impuesto por una figura de autoridad, mitigó el descontrol. Entonces empezó el arduo trabajo de edición que recoge la película. Max distinguió dos novelas distintas y decretó que había que concentrarse en una de ellas. Esa fue una primera criba.

Siguieron meses de trabajar codo con codo, primero algunas horas al final de la jornada laboral y poco a poco fueron sumando horas, incluidos los fines de semana. Fue una auténtica lucha de titanes. En una esquina, Tom defendía sus palabras y, en la otra, Max defendía la fluidez de la historia y al lector, quitando lo que no era esencial a pesar de su gran calidad.

Max también dispuso cuándo era el momento de entregar la novela a la imprenta sin consultarle a Tom. Por supuesto Wolfe pidió 6 semanas más y Max le respondió que al cabo de esas 6 semanas pediría otras y otras y otras…

El editor, la represión y el preconsciente

¿Qué otras funciones cumplió Max además de editar una novela grandiosa? En esa extenuante labor de edición, Max operó como un aspecto del aparato psíquico de Tom, una especie de prótesis mental que suplió las funciones de represión y preconsciente que en nuestro genio titubeaban.

Vamos a detenernos en esas dos funciones psíquicas:

La represión: es un proceso psíquico universal que está en el origen de la formación del inconsciente. Establece un primer límite entre lo consciente y lo inconsciente y genera así aparato psíquico. La represión hace una primera criba, una primera división, como hizo Max. Lo inconsciente será aquello que, insoportable para el sujeto, se expulsa y se mantiene apartado de la conciencia.

A partir de entonces, lo inconsciente escapará al control del sujeto y ya no será accesible a la conciencia más que si retorna disfrazado, a través de los sueños, de los síntomas o de los lapsus. Cuando falla la represión la pulsión toma el mando, la persona queda a merced del proceso primario y todo es presente, inmediato, irracional.

El preconsciente: sería esa capa intermedia, permeable, pero muy formal, que hará de guardián entre lo inconsciente propiamente dicho y la actividad conciente. El preconsciente censura, disfraza y transforma los contenidos inconscientes antes de permitirles el paso a la conciencia.

El preconsciente hace de Perkins cuando noche tras noche se remanga y se emplea a fondo en esa labor de edición de los sueños que los psicoanalistas conocemos como el trabajo del sueño. Un trabajo que disfraza lo prohibido y lo hace pasar por inocente, que reúne varios elementos en uno solo que parece inofensivo, condensa, desplaza, transforma lo impensable en lo contrario y cuida mucho de que el sueño esté bien redactado, es decir, se preocupa por su figurabilidad, para que tengamos una historia -un poco disparatada, pero coherente- que poder contar(nos) al día siguiente.

El preconsciente sí conoce perfectamente la distinción entre “actuality” y “reality”, y la respeta. Si los sueños, -como hizo Tom en su primera novela-, nos mostraran nuestros más íntimos deseos, tal cual, sin disfraz, sin maquillaje, también nosotros, como hicieron los vecinos de Tom, nos despertaríamos en medio de la noche escandalizados de nosotros mismos, nos daríamos la espalda y dejaríamos de dirigirnos la palabra, horrorizados al reconocernos en esa foto del asesino en serie, del pervertido o del perverso polimorfo que todos llevamos dentro.

El preconsciente es además el reservorio de la memoria, ese cajón que esconde las vivencias insignificantes para que no nos estorben en la vida cotidiana y al que podemos recurrir para recuperar un recuerdo, ya saben, un recuerdo es eso que Wolfe no conocía, eso que primero olvidamos -alejamos de la conciencia- y que gracias a la memoria podemos rescatar a voluntad.

En su labor de preconsciente, Max censura, y sirve de intermediario entre el lector y ese torrente desproporcionado de Wolfe que representa lo pulsional, el proceso primario.

El trabajo de Max también se asemeja al que realiza un analista, no sólo porque contiene y acompaña a Tom en sus torturas mentales, en sus trifulcas sentimentales, en sus miedos, sino porque respeta al autor como un buen analista hace con su paciente.

Harry Stack Sullivan, compara la labor de un analista con la de un secretario, cuyo trabajo consiste en ayudar al sujeto a crear una historia a través de “nombrar, fichar, aislar, detallar y enfatizar. El secretario apenas interviene en el contenido, toma nota, chequea, confirma, organiza la agenda y los horarios y poco más. Y, por supuesto, un secretario no da órdenes, no manda.”

Max solía decir que “Un editor no añade nada a un libro. En el mejor de los casos, un editor puede convertirse en la sirvienta del autor.”

Al final, la novela fue un éxito rotundo. El público fue unánime en su acogida, pero los críticos se hicieron eco de los rumores que corrían respecto al laborioso proceso de edición y, aunque reconocieron el genio de Wolfe, destacaron también la importancia de la mano de Max.

A partir de esas críticas, los delirios paranoides de Tom tomaron el mando. Quería demostrar que no necesitaba de Max para escribir una obra memorable. Lleno de odio, de omnipotencia y de resentimiento, le escribió una carta a Max que llevó en los bolsillos durante meses. La escribió en noviembre, celebró Noche Vieja con la familia Perkins y hasta enero no se atrevió a mandarla. Entre otras cosas esa carta decía:

“Quiero afirmar de una vez por todas mi derecho divino a ser el dios todopoderoso de un libro, mi derecho a ser a un tiempo el espíritu que todo lo mueve y el espíritu que está en su base.” (…) “Terminemos de una vez con este asunto diabólico. Atengámonos a nuestras armas, como los hombres.” Abandonó a Perkins y le dio la espalda a la editorial que lo había visto crecer.

Esa carta terrible le rompió el corazón a Max, que le dejó partir con muchísima pena y el máximo respeto. En su respuesta, Max justificaba su papel en la novela con estas palabras “Me pediste ayuda y te la di. (…) Hay límites temporales, de espacio, leyes humanas que no pueden ser tratadas como si no existiesen.” Esta frase es un definición perfecta de aquello en lo que consisten la represión, el preconsciente, el proceso secundario, el principio de realidad y eso que Lacan nombraría como el registro simbólico. Tomar en cuenta la realidad y respetar las leyes, empieza por reconocer los límites del espacio y el tiempo.

Antes de ser ingresado por tuberculosis, Thomas Wolfe pasó una temporada en un hospital psiquiátrico, completamente desbordado por sus delirios.

La carta final de reconciliación llegó cuando Tom todavía no había muerto y Max pudo responderla, agradecerla y reconciliarse con él.

¿Qué tienen en común genio y locura?

Hay diversas posturas: desde que no hay ninguna relación, hasta que el creador es un neurótico y la neurosis potencia la creatividad, o que la creatividad “protege” al artista contra la neurosis. En común tienen la permeabilidad entre el Ello y el Yo, que facilita la creatividad, y también puede hacer al artista más vulnerable.

Al loco y al genio, también les une la pasión-obsesión por lo que hacen. Dice Stephen King en su libro Mientras escribo: “Cuando descubres que estás dotado para algo lo haces hasta sangrarte los dedos o tener los ojos a punto de caerse de las órbitas”.

Pero a alguno le puede “sangrar los dedos” clasificando tornillos, hurgando en la intimidad de los dinosaurios, o escribiendo 50.000 palabras por mes, de pie, sobre una vieja nevera. El resultado será muy diferente. La locura, por sí sola, no produce arte. Entre los tornillos de un enfermo mental y la obra de Wolfe hay un abismo habitado por el genio. Genio y locura comparten también un halo de misterio, eso que a los ciudadanos de a pie se nos escapa, y que no terminamos de comprender ni en la una ni en el otro.

Tampoco el psicoanálisis tiene una respuesta, lo único que el psicoanálisis puede explicar es de dónde extrae sus historias el escritor. Freud dirá que el creador, -como los niños, como el resto de los mortales- se mueve entre las urgencias de un principio de placer -la pulsión- que lo quiere TODO y TODO YA; y el rigor de una realidad que obliga a esperar. Artistas, niños y adultos usamos la misma estrategia para ganar la contienda: ¡hacemos trampa!

El niño con sus juegos, el adulto con sus fantasías y el artista con su obra, todos cumplimos nuestros deseos. Maquillamos la realidad, la doblegamos. Freud dirá que “rectificamos” la realidad, que es como decir que la realidad se equivoca y que requiere de un editor que la corrija y que cuente la historia con un poco más de dignidad, transformando la miseria cotidiana en un relato épico.

Escribimos para salvarnos de la dureza de la vida y también de la dureza de la muerte. Escribimos para trascender, para seguir vivos después de muertos. Escribimos para ahuyentar el miedo a la oscuridad. ¿Cómo lo logra un buen escritor? “Merced a unos dotes especiales”, dice Freud, y aclara que “No es asunto de la psicología averiguar de dónde le viene al artista la capacidad para crear.”

El genio, la locura y la natación

Cuentan que James Joyce, empeñado en defender la salud mental de su hija Lucía, diagnosticada de esquizofrenia, un día le llevó a Jung, algunas páginas escritas por ella y le dijo “Lo que ella escribe es lo mismo que escribo yo.” y Jung le respondió “No, no es lo mismo. Ambos se deslizan al fondo de un río, sólo que allí donde usted nada, ella se ahoga.”

Scott Fitzgerald, por su parte, decía que “Todo buen escritor nada por debajo del agua y aguanta la respiración.”

¿En qué consistiría saber nadar?

Dorothea Brande en su libro Convertirse en escritor afirma que toda esa parafernalia del escritor atormentado, del temperamento bohemio, de los cambios bruscos de humor, de los caprichos infantiles o el alcoholismo, nada tiene que ver con la esencia de un escritor. Que lo verdaderamente importante es ser capaz de mantener la espontaneidad, y la mirada inocente de un niño, para “responder con frescura a situaciones inesperadas, y tomar las situaciones conocidas como si fueran nuevas.”

Pero eso no será suficiente, hará falta también una capacidad adulta de discriminar, de razonar. Ese aspecto crítico, habrá de trabajar como un artesano, codo con codo con el aspecto lúdico. Y agrega “Si alguno de estos dos elementos toma el mando, no tendremos una obra de arte.”

Cuando Brande discrimina estas dos características opuestas, parece que estuviera describiendo la relación profesional entre Tom y Max. De hecho, cuando se publicó Del tiempo y el río, un crítico escribió una reseña bajo el título “El genio no es suficiente”. Allí afirmaba “En esta novela, una parte indispensable del artista existe fuera de la persona del señor Wolfe y es Maxwell Perkins. Por muy útil que sea el genio, también hace falta la habilidad para imponerle una forma al material.”

Cada uno de nuestros dos genios, encarnaba a uno de esos polos. Max por sí solo, con la rigidez mental que le caracterizaba, con un preconsciente impermeable y denso, como un muro de hormigón, nunca habría podido escribir una obra de arte. Wolfe, dejado de su cuenta, sin límites, sin apenas preconsciente, probablemente tampoco.

Para escribir bien no es suficiente con escribir y escribir, por muy radiante que sea lo que se escriba, hace falta un equilibrio entre poner y quitar, entre construir y destruir, entre producir y rectificar. Y este proceso le exige al artista que renuncie a algo propio y querido, le obliga a posponer la satisfacción inmediata, en aras de un fin que se supone más valioso, pero cuyos resultados -inciertos- sólo se podrán ver a largo plazo.

Para escribir bien hacen falta un niño y un adulto, un escritor y un editor, un genio que se atreva a volar y un secretario que mantenga los pies sobre la tierra y tome notas. En definitiva, uno que se hunda hasta el fondo del río y otro que aguante la respiración. Ambos, preferiblemente reunidos en la misma persona.

El genio

Para terminar, unas palabras sobre el genio, ¿es un mito?, ¿es una narrativa que se construye a posteriori? Lo que permite al arte surgir sigue siendo un enigma que necesariamente ha de reunir la elaboración preconsciente, la sublimación y ese ingrediente de genialidad difícil de definir. El hecho diferencial será el resultado de cómo se conjugan las necesidades, las limitaciones y las capacidades.

Hemingway decía que “En la buena literatura no importa cuántas veces leas algo, nunca sabrás cómo se hizo. Porque la gran literatura es un misterio y los misterios no se dejan diseccionar.” Otro escritor genial, Amos Oz, dice “El mal lector me exige que le desmenuce el libro que he escrito. Pretende que con mis propias manos tire mis uvas a la basura y le dé sólo las pepitas.”

Algo parecido pretendemos cuando insistimos en desmenuzar, en diseccionar el misterio de la genialidad. En esta época en la que nos creemos capaces de controlarlo todo con sólo pulsar un botón, los misterios que no se dejan descifrar son lo único estimulante que nos queda. Así que les propongo disfrutar de las uvas de la literatura sin reparos, saborear su piel lisa y brillante, morder su carne fresca y engullirla con pepitas y todo. No teman, que no nos vamos a ahogar…

Nota: el presente escrito ha sido remitido por nuestra corresponsal en España

Elina Wechsler.

Bibliografía:

Berg, A.S., (1978) Max Perkins el editor de libros. Ediciones Rialp, S.A. Madrid, 2016.

Borges, J.L. (1944) Funes el memorioso. Ficciones. Obras Completas Vol.II, Círculo de lectores. Madrid, 1992.

Brande, D. (1934) Becoming a writer Jeremy P. Tarcher/Penguin, member of Penguin Group (USA). (1981).

Freud, S. (1907) El creador literario y el fantaseo

(1911) Los dos principios del acaecer psíquico

(1913) El interés por el psicoanálisis. Obras Completas, Amorrortu Editores.

Hemingway, E. Hemingway on Writing. The Hemingway eBook Collection.

Leader, D. (2011) What is madness? Hamish Hamilton, an imprint of Penguin Books. London, England.

Wolfe, Thomas, (1936) The Story Of a Novel Amazon Distribution, Germany, 2017.

© elSigma.com - Todos los derechos reservados