» Colaboraciones

El niño hablado por el otro: posibles formas de maltrato y empobrecimiento psíquico en la niñez12/08/2020- Por Andrea Alejandra Feminella - Realizar Consulta

La autora nos acerca una experiencia y un texto reflexivo que destaca la relevancia del otro en el desarrollo del niño. Hablar y mirar a un niño sanamente precisa de una aceptación profunda de nuestras propias limitaciones, temores y frustraciones.

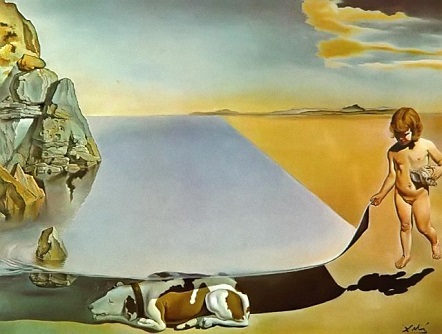

“Autorretrato a los seis años” de Salvador Dalí. Óleo sobre tela (1950)*

“Autorretrato a los seis años” de Salvador Dalí. Óleo sobre tela (1950)*

A la hora de repensar la relevancia del otro en el desarrollo del niño, no son pocos los autores que echan luz sobre dicha cuestión. En la obra Freudiana por ejemplo, se circunscribe muy bien la importancia de una figura materna que libidiniza el cuerpo del recién nacido y cómo, en ocasiones, aquello que el niño expresa como un llanto es leído de una particular manera por ese otro que interpreta.

Ulloa habla por su parte de una invalidez infantil como un tiempo sin palabras y sugiere que: “El tiempo de la invalidez infantil es el escenario donde actúa la ternura parental”[i], una ternura que podría pensarse como un suministro, dice el autor, y la garantía de una autonomía gradual.

También las enseñanzas de Lacan versan en la idea de que el niño nace en el campo del “otro” que lo sostiene; el niño se constituye entonces desde la mirada del otro; pero no solo eso, el niño es así mirado por otro y también hablado por este. Lo que quiere decir una vez más que la construcción subjetiva de ese niño se dará a partir de aquella mirada amable o devastadora de ese otro que pudiendo ser el padre, no se reduce solo a ello. Un otro puede ser un maestro, un familiar cercano, incluso una institución educativa.

En este sentido me gustaría compartir una experiencia profesional acontecida cuando hace años decidí acompañar en la escuela a una niña de nueve años que entraba en aquel entonces a cursar su quinto grado en una escuela común, donde venía transitando toda su escolaridad.

La escuela había solicitado a la familia para ese año “una maestra integradora” algo que escribo entre comillas porque tiempo después entendí que lo que solicitaban, ellos, era en verdad otra cosa. Me acerqué a la escuela, conocí a las docentes, al personal del gabinete, a los directivos y empecé a escuchar muchas palabras que la definían, “la hablaban”, de una o de otra manera, pero todas con connotaciones negativas.

Me pregunté en ese entonces: ¿ciertamente caben en ella tantas palabras? Entendí que aquello que a ésta niña la hablaba era ciertamente devastador y la había armado de determinada manera. Luego conocí a la niña. Lo primero que recuerdo es que se sentó en el sillón del consultorio con una sonrisa avergonzada y se desató minutos después; contándome todo sobre su vida familiar, los nombres de sus hermanitos y lo mucho que le gustaba hacer fiaca en la cama.

Así, y de este modo, la niña que decidí llamar Victoria, iba confirmando mis sospechas; en efecto esta niña parecía no tener más que algún mediano motivo para estar acompañada en el aula.

Victoria tenía un carácter que sacaba de quicio a cualquiera, con sus palabritas siempre bien dichas y a veces un poco caprichosas, te dejaba boquiabierta en dos segundos y sin que llegues a decirle nada. Se trataba de una niña bien despierta, sin ningún tipo de diagnóstico, ni certificado de discapacidad. Una niña “normal”. Una niña pequeña… una niña y punto.

Las clases comenzaron y con ellas el desafío para nosotras dos; desarmar aquel malentendido que se había ido construyendo año a año bajo la mirada de una institución que lejos de incentivarla, la aplastaba completamente. En el aula Victoria oscilaba entre dejarse ayudar y pedir a su manera un poco de espacio, lo que me hizo decidir trabajar de otra manera.

Entendí que lo que manifestaba, lejos de ser un capricho era una necesidad, (o un Síntoma) y que cualquier movimiento en falso podría tirar por la borda cualquier pequeño pasito que hubiéramos dado. Sus necesidades en el aula eran realmente pocas, así lo leía yo: refuerzo para afianzar los procesos de aprendizaje; y algo más de paciencia para apropiarse de los contenidos, ya que se la notaba bastante ansiosa.

Por supuesto también necesitaba sentirse segura y a salvo de la mirada de cualquier otro que pudiera marcarla como diferente. La mirada de ese otro que no solo al hablarla la constituía sino que también al mirarla como una niña distinta la dejaba en aquel lugar tan inaccesible.

Entendido esto mi trabajo tendría que ser casi de espía, con pequeñas intervenciones y de forma intermitente propiciando además un ida y vuelta con sus docentes para que Victoria pudiera comprobar que definitivamente era una más; que ella, sí podía.

Mi decisión parecía ser errada ante la mirada exorbitante de mis compañeros de trabajo. Los docentes, los directivos, parecían no poder comprender ésta particularidad de Victoria. Era una niña, con toda su singularidad pidiendo ser respetada y también escuchada desde un lugar donde desplegar su discurso fuera posible, abriendo en lugar de cerrar, la posibilidad de que aparezca su propia voz.

La veía avergonzarse a diario y sufrir muchas veces mi entrada en el aula. Implementamos entonces miradas cómplices y juegos de señas para evitar que no se notara su necesidad de ayuda. Como si necesitar ayuda fuera de por sí una dificultad y como si tuviéramos que cuidarnos de las miradas amenazantes de una docente que al grito de: “¡Esto está mal, lo otro también!” lejos de generarle seguridad, la fragmentaba.

Del mismo modo todas las intervenciones que intentaban acotar aquella habitual manera de mirarla, eran rápidamente desalentadas y así fue como terminó el año; con Victoria dentro del aula, y yo afuera.

Hasta aquí diré que celebré aquella derrota y la llamé Victoria; porque sin darnos cuenta habíamos logrado que esta niña pudiera permanecer en el aula sola y sobre todo, que pudiera seguir desplegando su inquieta voz.

Victoria, como tantos otros niños, había quedado atrapada en la mirada de ese gran Otro que Lacan diferencia del yo, de este modo: “Hay que distinguir por lo menos dos otros, uno con una A mayúscula, y otro con una a minúscula que es el yo”.[ii]

Un paso más hacia la construcción de la subjetividad en el niño

“Un niño maltratado en la infancia no deja de amar a sus padres, sino que deja de amarse a sí mismo”. (Autor desconocido)

El lenguaje del otro lo determina, también su mirada y todo aquello que un adulto, sea su padre o educador instaura como una marca que es posible de-construir tiempo después, pero que lo acompañará al menos durante la primer etapa de su vida. La posible de-construcción podrá venir de la mano de alguien que le ofrezca una mirada diferente, y también otra escucha. En ocasiones esto solo es posible en un espacio de terapia, y es por esto que el análisis de niños pequeños se vuelve fundamental en estos casos.

No solamente los efectos negativizantes de una palabra podrán marcar y determinar la constitución de un niño. También instancias del discurso adulto donde se lo empobrece constantemente, cuando es mirado o tratado como un niño más pequeño, cortejado permanentemente por sus hazañas; cuando todo lo que el niño demanda le es proporcionado sin mediar reflexión o sin ser cuestionado; cuando el adulto aparece con la imposibilidad de instaurar allí una falta.

Esta falta, que se enmarca la más de las veces como una falta de límites, conlleva también a subjetividades muy complejas en donde si todo es brindado y nada falta se produce otra cuota de daño psíquico que se observa muchas veces en la clínica de aquellos pequeños que tienen baja tolerancia a la frustración y poco registro del otro, convirtiéndose este último en una fuente inagotable de placer, que como dije anteriormente todo lo da, nada limita.

Hablar y mirar a un niño sanamente precisa de una aceptación profunda de nuestras propias limitaciones, temores y frustraciones. En ocasiones también, de una adecuada elaboración de posibles sentimientos de culpa.

Arte*: Dalí (1904-1989) En la obra expuesta, Dalí antes de existir, tuvo un hermano llamado Salvador. Su padre lo llevaba a ver la lápida del mismo y le decía que ese era el “Verdadero Salvador Dalí”. Al escuchar estas palabras siendo apenas un niño de seis años, deseo volverse niña y tener otro nombre. Tal situación la traslada en su vida de adulto y la plasma en forma surrealista donde creía ser una niña, levantando la piel del agua del mar de Cadaqués. (Colección Conde Françoise de Vallombreuse, en París)

[i] Ulloa, Fernando, “La ternura como contraste y denuncia del horror represivo”, 1988

[ii] Lacan, J. Seminario 2, Cap. 19, pág. 355

© elSigma.com - Todos los derechos reservados