» Colaboraciones

La topología política del analista12/05/2024- Por Enrique Tenenbaum - Realizar Consulta

Determinadas situaciones políticas tienen una fuerza tal que inciden de modo muy directo sobre la práctica del psicoanálisis, particularmente en tiempos de conmoción social o política como lo es el actual. Cuando un analista, es decir un practicante del psicoanálisis, interviene en el mundo, esto genera consecuencias, por ejemplo la pérdida de neutralidad, el autor se pregunta ¿qué incidencia tendrá para sus analizantes? ¿Dónde, cuándo, por qué medios se manifiesta un analista? ¿Qué quiere decir un analista manifestándose?

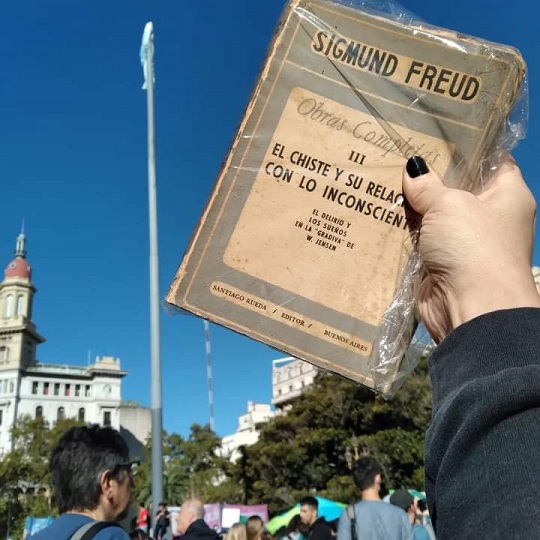

Fotografía: “En marcha” de Florencia Fracas

Fotografía: “En marcha” de Florencia Fracas

“La clínica psicoanalítica debe consistir

no sólo en interrogar al análisis,

sino en interrogar a los analistas,

de modo que éstos hagan saber

lo que su práctica tiene de azaroso,

y que justifique a Freud el haber existido”.

J. Lacan

Puede ocurrir que determinadas situaciones políticas tengan una fuerza tal que incidan de modo muy directo sobre la práctica del psicoanálisis, particularmente en tiempos de conmoción social o política. Un analizante puede solicitar un cambio de horario de sesión en virtud de su decisión de participar de una manifestación de protesta en defensa de un ideal revestido, según él, de una importancia social y política insoslayable.

La respuesta tradicional, conservadora, sería la de integrar esa demanda al momento transferencial del análisis en curso. Pero ocurre que el analista, en tanto que ciudadano, quizás también quiera participar de esa marcha. Y puede ocurrir también que analista y analizante se encuentren, en tanto que ciudadanos, caminando a la par en dicha marcha.

El planteo, ficcional pero no tanto, me indujo a escribir estas reflexiones, las que quisiera enmarcar abstrayendo las cuestiones topográficas ‒vivir en la misma ciudad‒ o coyunturales ‒episodios de la vida política fuertemente polarizadoras‒, para centrarme en lo que hoy quiero llamar la topología política del psicoanalista. Con política me refiero a que en tanto que hablamos estamos en territorio político[1]. Por lo tanto, se trata de considerar una topología del habla, del habla del psicoanalista.

Que sea una topología del psicoanalista y no de los psicoanalistas me permite situar el problema en los términos con los que Lacan se refiere a la autorización del analista (no de los analistas) y en una vía que no prejuzga sobre lo que decida un analista en particular, es decir cada quien en un momento dado de su formación y en un momento dado de una transferencia en curso. Se trata del psicoanalista.

Lacan, según mi lectura, propone en 1967 dicha topología, la que enlaza tres instancias. El psicoanálisis en intensión, también señalado como puro, el que es la práctica que concierne a un psicoanálisis como proceso de cura. El psicoanálisis en extensión, que es la práctica con otros practicantes del psicoanálisis, lo que Lacan llamó la Escuela. Y el mundo, indicado como el sitio en el que el psicoanálisis en extensión se hace presente[2].

Cuando un analista, es decir un practicante del psicoanálisis, interviene en el mundo, sea por acción ‒al anunciar una posición política‒ o por omisión ‒como ese encuentro fortuito entre un analizante y su analista en una marcha‒, los efectos de esa intervención ¿habrán de incidir en las otras instancias, tanto en la intensión como en la extensión? Me refiero a cuando un analizante encuentra a quien oficia como su analista declarando posiciones políticas que induzcan a una suspensión parcial de la necesaria separación entre el objeto y el ideal, por lo que pueda producirse un pasajero, o no pasajero efecto de masa de dos, o un efecto contrario al sostén de la neutralidad.

Cuando un practicante del psicoanálisis habla en el mundo, y habla sobre cuestiones del mundo ‒en especial si su nombre es referencia transferencial para muchos‒, cuando su modo de presentificar el psicoanálisis no es hablar de psicoanálisis sino aplicar su método o su doctrina para interpretar cuestiones del mundo, o incluso para tomar partido, esa práctica no puede no tener incidencia en los análisis que conduce, y en los que conducen quienes están en relación transferencial con él.

Por cierto, si acordamos en que no se trata de denunciar o anunciar posiciones políticas por parte del analista ante su analizante, tampoco se trata de ocultarlas cuando son públicas; la pregunta es cómo, dónde, cuándo, por qué medios se manifiesta un analista. Y un poco más, ¿qué quiere decir un analista manifestándose?

Al menos tres

Lacan sostuvo que el analista es al menos dos, el que produce efectos y aquel que los teoriza[3]. Esa frase se ha interpretado de muchas maneras, incluso algunos sostienen que hay analistas más clínicos ‒que producen efectos‒ y otros más teóricos. Mi lectura de esa frase es que el efecto y su teorización no son disociables, ya que la lectura de los efectos se hará según la teoría con la que se los lea. Un lapsus linguae no recibirá el mismo marco de lectura por parte de un lingüista que por parte de un neurólogo que por parte de un psicoanalista.

Es que cada vez que se habla hay una teoría en juego, se la conozca o no. Un niño no conoce la teoría del lenguaje que se transmite según el modo en que fue enseñado a hablar. En cambio, sería prudente que cada analista tuviera algún registro de la teoría del lenguaje con la que sostiene su escucha. Y cada vez que se habla hay también en juego una teoría del lazo social, porque hablamos a otros.

Como decía el poeta, Hölderlin, somos palabra en diálogo. El analizante no tiene por qué teorizar sobre el lazo social del análisis, pero del lado del analista es importante que sí se disponga de alguna idea sobre la teoría con la que sostiene su lugar en ese lazo de a dos.

Para nuestra práctica, cada vez que se habla hay en juego una teoría de lalengua, y no sólo del lenguaje; y hay en juego una teoría de la transferencia como lazo social, y por tanto del fin del análisis. Por estas teorías en juego es que el analista, en los análisis que conduce, sostiene la disparidad subjetiva resultante de la transferencia, es decir, como lo sostenía Lacan en los años ‘50, hace el muerto, no pone a jugar sus ideales ni su satisfacción pulsional. Y dada la teoría del lenguaje en juego, es decir lalengua que anuda lenguaje y cuerpo, la palabra que cuenta es la del analizante, por cuanto lo que importa en un análisis es su decir, un decir que resulta de la escucha del analista.

En este contexto se aprecia que el analista, en los análisis que conduce, estrictamente no habla, no toma la palabra, no se “manifiesta”. Esto no quiere decir que se mantenga callado, sino que sus intervenciones fundan su pertinencia sólo a partir del decir analizante.

Distinto parece ser el campo de la extensión, en el cual el practicante del análisis habla ante otros, supuestos analistas; se trata de supuestos analistas ya que están inscriptos en las asociaciones que procuran avanzar en el discurso del psicoanálisis e intervenir sobre su transmisión. También en la extensión el hablar produce efectos, puede producirlos si un decir está en juego. Y los efectos suelen ser variados, según el discurso por el que es tomado quien habla.

Así, es dable constatar efectos de sugestión, de transferencia, de enseñanza, de masa, y aun –¿por qué no?‒ de mercado. También, cuando se da el caso, se producen efectos de escuela.

Para que esto último ocurra, la enunciación que Lacan asoció a ese efecto de escuela es la que se corresponde con la posición analizante. Así lo enuncia en Encore, cuando señala que no hay impasse entre lo que él hacía en su consultorio y lo que hacía en su seminario[4], en el cual, es decir en su escuela, hablaba en posición analizante.

Pues entonces, si para producir efectos de escuela la posición enunciativa debería ser la del analizante, la del discurso histérico, el analista no hablará tampoco allí como analista. Puede hablar como amo, como líder, y producir efectos de masa. Puede hablar como sabio, al estilo universitario, y producir efectos de enseñanza. Pero no le es dado hablar como analista. Paradoja que resulta acorde con que el analista se autoriza por él mismo; no se hace autorizar ‒en la extensión‒ por sus alumnos ni por sus seguidores ni por sus analizantes ni por ninguna instancia jerárquica.

Al hablar como analizante, cuando esto resulta y produce efectos, nos encontramos con ese al menos tres del analista, como me gusta decirlo prolongando a Lacan. Ese tres del analista es el que hace pasar ante analistas supuestos el modo en que, para él, se imbrican los efectos que produce en su práctica con la teorización de la que dispone, anudando entonces ‒ante otros y con otros‒ esos tres registros: efecto, teoría, habla. Lo hace hablando. Hablando como analizante.

Y entonces ¿dónde, cómo, cuándo habla el analista en tanto que analista?

Acerca de la autorización

Para nuestro campo hablar supone poner en juego la posibilidad del equívoco. Y supone ponerla en juego como posibilidad no calculable. Nadie que hable sabe cuándo será tomado por un equívoco. El analista, advertido por su práctica, podrá anudar los equívocos por los que ha sido tomado de un modo que no sea el sostenido por una fantasía neurótica; tal fue el proceder de Lacan con sus propios equívocos durante su seminario, o bien embrollado en sus nudos, o acaso errando en alguna escritura: los hizo jugar para afinar su teoría. El analista ‒el practicante del análisis‒ puede hacerse incauto de esos efectos, y anudarlos a su decir; pero tampoco hablará de ellos en tanto que analista.

Es que para hablar es necesario suponer un sujeto producto de ese habla. Y el analista, en tanto que tal, no es un sujeto sino una función. Cuando Lacan se refiere al analista que se autoriza por él mismo, no menciona a un analista, o a cada analista, y tampoco se refiere al sí mismo, como algunas traducciones lo malinterpretan. Se trata siempre en el decir de Lacan de “el analista él mismo”, él mismo en tanto función. No hay sujeto analista.

Otro tanto ocurre con esa fórmula extraña que quiere predicar una práctica llamada “análisis del analista”. Así como sostenemos que en los análisis se trata de un solo sujeto y de un solo decir, el que se escucha a partir de la palabra del analizante, en los análisis hay ‒cuando lo hay‒ un solo analista. Y lo hay en un tiempo particular, que es el futuro anterior: si un análisis llega a su fin es que habrá habido analista. Y podrá eventualmente haber un analista en tanto haya sido analizante.

Si el analista se autoriza por él mismo, y con algunos otros, como Lacan se corrige en 1974[5], no hay tal fórmula aplicable al analizante. El analizante no se autoriza por él mismo. Su palabra debe ser autorizada, autorizada por el analista[6].

La palabra del analizante es autorizada por el analista al menos de dos modos. El primero cuando al enunciar la regla fundamental el analista recibe del futuro analizante un consentimiento, el consentimiento a recibir de su parte las intervenciones que resulten de su participación en el asunto, por caso la interpretación. Sin esa otra autorización el analista no tendrá cómo autorizar su hacer en el acto analítico[7].

El otro modo concierne a cómo entendamos la pregunta antes formulada, acerca del hablar del analista. Dijimos ya que el practicante del análisis habla, toma la palabra ante otros, sea ante analistas supuestos en la escuela o agrupación de analistas, sea en el mundo. Por cierto que no será lo mismo en un caso que en otro, ya que es también con otros ‒y sin precisar aquí a estos otros‒ que el analista se autoriza. En ese marco habla como analizante.

Pero ese hablar como analizante configura el reverso moebiano de su práctica en intensión. Si el analista no hablara como analizante en alguna instancia, si no hablara tomando la palabra ante otros, la abstinencia ‒entendida como no tomar la palabra en los análisis que conduce‒ podría verse comprometida.

En definitiva, y para decirlo simplemente, cuando el analista habla en la extensión, su decir está causado por los fracasos parciales de la abstinencia en los análisis que conduce. Y si no hablara desde ahí, casi con seguridad diría que el discurso por el que resultará tomado será el universitario o el del amo. El a como agente del discurso del analista en la extensión, si lo hubiera, remite al objeto causa concernido en los momentos de vacilación de la abstinencia[8].

En el mundo

Pero ocurre que los practicantes del análisis vivimos en el mundo, y que, cuando tomamos la palabra en el mundo, esa palabra compromete la práctica de quienes están en transferencia con nuestro decir. ¿De qué modo hablar en el mundo, manifestarse en el mundo, habida cuenta de la incidencia de nuestro decir? La paradoja es que, cuando hablamos en el mundo, tampoco hablamos como analistas, puesto que no somos analistas en otro ámbito que el del análisis, y ni siquiera, ya que, como sostenía Lacan, se trata más de la falta en ser, del des ser, antes que del ser[9].

Y, sin embargo, hablamos, y nuestro decir puede tener efectos. También nuestro silencio puede tener efectos. Y los tiene, cuando ante situaciones que inciden de modo más o menos directo sobre la posibilidad misma de la práctica de la palabra, se decide uno a hablar o a callar.

La marcha que tuvo lugar en abril de 2024 en defensa de la educación universitaria pública y gratuita que debe ser sostenida por el Estado, en momentos en que esa educación resultaba denostada por el gobierno, y amenazada en cuanto a su vida misma al restringir fuertemente la partida presupuestaria, nos encontró a cientos de miles de ciudadanos ganando las calles, marchando en defensa de lo que consideramos un derecho adquirido y que hace a los pilares fundamentales del ejercicio de la palabra: entregarla a otros sin por eso perderla.

La enseñanza y la transmisión guardan ese particular modo de no regirse por las leyes del mercado, no entran en una lógica del precio y de la mercancía. El que enseña enriquece al que aprende, y se enriquece enseñando. Los padres que enseñan a sus hijos a hablar entregan su palabra, pero no la pierden ni la negocian[10].

El psicoanálisis es también una práctica que desafía las reglas del mercado, puesto que uno de los que trabaja, es decir el analizante, no trabaja como asalariado, sino que paga por trabajar.

En ocasiones como la de la marcha mencionada, es el que oficia de analista quien se encontró solicitando a algunos analizantes un cambio de horario para sus sesiones. Declarando o no el motivo, según el caso. Entiendo que lo excepcional de la situación es, a mi juicio, lo que habilita un caso particular de autorizarse el analista en su función y autorizar la palabra de sus analizantes, al proceder a una vacilación calculada y puntual de la neutralidad del analista.

Recordemos que cuando Lacan se sirve de este término[11] ‒que toma de Nacht‒ es para intervenir cuando entiende que de lo que se trata no es del mundo de la fantasía del analizante, sino de situaciones de la realidad efectiva, la Wircklichkeit freudiana[12].

Por cierto que, al tratarse de la neutralidad, que es neutralidad en relación con los ideales del analizante, la suspensión transitoria de la misma apelando a lo que sucede en la realidad del mundo y no en la fantasía, deja entrever que la realidad referida surge de una lectura: no hay tal realidad objetiva.

Sin embargo, el analista no podrá sustraerse de quedar posicionado por la lectura que haga de la realidad del mundo en el que vive, caso contrario su práctica se volverá abstracta.

Claro que lo azaroso de una práctica, en este caso el hecho de no guardar neutralidad en algunos pocos y precisos momentos, no podría consistir en una regla sino en una reiterada interrogación acerca de nuestras razones[13].

Nota: Texto escrito algunos días después de una marcha/ manifestación en defensa de la educación pública, el 23 de abril de 2024, en Argentina.

[1] Aristóteles, el zoon politikon. EL hombre es un animal político, puesto que habla.

[2] J. Lacan, segunda Proposición sobre el Analista de la Escuela, 1967: “el psicoanálisis en extensión, es decir, todo lo que resume la función de nuestra Escuela en tanto ella presentifica el psicoanálisis en el mundo”

[3] J. Lacan, 10/12/74

[4] J. Lacan, 21/11/72

[5] J. Lacan, 9/4/74

[6] Es de René Lew de quien tomo esta perspectiva.

[7] E. Tenenbaum. Consentimiento y autorización en la práctica analítica. Cascada de letras, 2021

[8] Vacilación que no puede no ocurrir: no hay análisis sin resistencia.

[9] J, Lacan, 8/4/74, “Se trata de ocupar el rol del analista. Y en esto he anticipado algo, algo que se plantea con la pregunta, siempre la misma "¿puedo serlo?'. Autorizarse, eso todavía puede andar, pero serlo, es otro asunto. Aquí, se forja evidentemente lo que enuncié acerca del verbo "des-ser" (désêtre). El analista, yo lo des-soy (Je le déssuis): el objeto a no tiene ser.”

[10] La deuda generada por esa entrega no se paga, sino que se transmite.

[11] J. Lacan. La dirección de la cura y los principios de su poder.

[12] El viralizado episodio de Gestapo / gest-à-peau. Ver en: https://youtu.be/ai6zzNoVkJU

[13] J. Lacan. Apertura de la Sección Clínica en Vincennes. “Propongo que la sección que en Vincennes se intitula “de la clínica psicoanalítica” sea una manera de interrogar al psicoanalista, de apremiarlo para que declare sus razones.”

© elSigma.com - Todos los derechos reservados