» Columnas

“Joker”: de la risa como impedimento, a la felicidad del horror01/11/2019- Por Carlos Silva Koppel - Realizar Consulta

El Joker no surge de la nada, sino de una serie de articulaciones significantes. Se puede apuntar a plantear a este hombre nuevo como síntoma del Otro y surgido del mismo discurso del Otro… “Arthur” en cuanto a la risa es sujeto de la enunciación, donde yace el taponamiento de la angustia de existir. Se junta a la incapacidad de poder hablarlo, el que no haya quién le escuche. Su palabra no tiene lugar de escucha y además es silenciada químicamente… El sistema de salud mental y seguridad social, solo quiere sujetos funcionales, adaptados a la sociedad y que cumplan con las demandas que la misma sociedad exige de un individuo…

.jpg)

Fotograma del film protagonizdo por Joaquin Phoenix

(Contiene Spoilers)

Arthur Fleck es un paciente psiquiátrico cuyo diagnóstico no queda claro. Trabaja de payaso en una empresa que oferta servicios payasísticos. Arthur dice ser comediante, puesto que a primer rasgo podríamos entender que se encuentra en el trabajo adecuado para él. Sin embargo, desde un inicio leemos que, a esa sonrisa forzada la cubre una lágrima como sábana.

Un payaso en teoría es nada serio, es el único a quien se le puede burlar con fe de causa, aprovecharse de él, hasta golpearle sin esperar un golpe de vuelta. Tal como le ha pasado a Arthur.

El payaso es de quien se supone, sería el único del que no podemos esperar la tristeza, como si también se le tendría prohibido llorar o enojarse. Muy parecido le sucede al individuo promedio suscrito a un discurso Amo de optimismo, positivismo, etc., que le bombardea todo el tiempo con el imperativo de la sonrisa y la felicidad.

Vemos que Arthur al encuentro con el afecto de la angustia, deviene risa que no ha sido convocada o provocada, a la vez angustiante y vergonzosa. Como un “no hay llorar sin reír” en extremo, que no es lo mismo a un reír llorando. Es al revés. La risa embate a la palabra de angustia y el llanto, es también una consecuencia de la risa impertinente.

Además de la melancolía, ese síntoma embotado de miseria y abulia que Arthur manifiesta con dificultad, impedidos por la risa involuntaria:

1. su palabra es obturada por esta involuntariedad (la risa <Otro> como obturación del a). Arthur en cuanto a la risa es sujeto de la enunciación, donde yace el taponamiento de la angustia de existir. Se junta a la incapacidad de poder hablarlo, el que no haya quién le escuche.

El sistema de salud mental y seguridad social, solo quiere sujetos funcionales, adaptados a la sociedad y que cumplan con las demandas que la misma sociedad exige de un individuo. Y ese taponamiento del hablanteser también fue dado por los siete distintos medicamentos psiquiátricos que estaba tomando Arthur:

2. su palabra no tiene lugar de escucha y además es silenciada químicamente.

La institución social o de salud, como entelequia, desde esta perspectiva, se puede tomar como perversa al acontecer del sujeto y también como maquinaria de instrumentalización y anulación de las individualidades. ¿A cuántas personas nomás no habrá salvado el dispositivo psicoanalítico de tener un final como el de Arthur Fleck? ¿Quién más puede escuchar “tengo ideas malas” desde coordinadas topológicas y lingüísticas?

Cualquier individualidad de Arthur, no solo que es burlada, sino que ignorada y pisoteada por una masa de “normalidad” ¿y anomia social? “Todos son malos” con él o más bien Arthur lo formula como la pregunta de “¿por qué son malos?”. Pregunta sin respuesta, porque, quién tendría la respuesta a “¿por qué soy malo con el resto de personas?” Por lo general, nadie o para empezar ¿quién se lo pregunta?

Pero Arthur sí, en el sentido (simbólico-imaginario) de ir haciendo un lazo muy particular con “la maldad de los otros”… se descubre pues, que la salida es la feliz desaparición del otro. Lo que luego se instalará como discurso, puesto que horror y felicidad, es un bucle significante S1<->S2.

Se empieza a visualizar lo real enlazado con significante “happy” surgido a partir de la demanda del Otro, lo que constaría como goce fálico (real-simbólico) por un lado y como sentido con relación al otro (imginario-simbólico).

Arthur se entera de la verdad de su infancia y lo que le pasó: un niño adoptado, quien fue abusado por su padrastro con la complicidad de su madre adoptiva (como tachadura del Otro). Él no sabía que era adoptado, ni la verdad sobre su padre, ni que había sido abusado.

Será entonces su relación con “el otro malo”, una respuesta graciosa para él. Porque frente al horror de la maldad está la felicidad que lo recubre y que, a su vez, “felicidad” es la articulación significante con ese horror de la maldad. Que ante el abuso se interpuso, parafraseo: “eres un niño que siempre está feliz, por eso te llamas Happy”, como parte del discurso del Otro.

Pero Arthur sí buscó por su cuenta ser visto y escuchado ‒como todo comediante‒, en la fantasía de un niño que anhela la presencia de un padre ‒pero ayer un niño que apenas tuvo uso de razón, se congeló para asumir el rol de adulto proveedor y protector de una mujer, su madre (sin embargo, dejemos de lado un rato lo que implica asumir una responsabilidad que desborda)‒ aunque fantaseara con que el carismático y simpático conductor del programa Top Show, Murray Franklin, sea quien cumpla con esa función.

Murray era el ideal de un padre empático, atento, amoroso y con palabras de comprensión, pero al develar el manto de su anhelo encontró a un burlón y “malo”, quien le llamó “Joker”, un guasón, además de ponerlo en ridículo en televisión abierta.

Para Arthur, por lo tanto, no hay padre. Aquella elucubración sobre Murray llegó a formar parte de ese conjunto simbólico “todos son malos”, cuya “happy” solución, un final chistoso, era uno mismo del lado del horror, esa anulación del otro “malo” que no responde a la pregunta… quizá la de “¿para qué me quiere?” Si tendría respuesta sería: para ser malos contigo, Arthur.

Bien se puede acotar en este caso que Arthur, mata al padre que no tiene y no quiere, para servirse de ese significante Joker. Nos queda claro que la intersubjetividad habita en este caso y que el inconsciente ‒además de la desontología que podemos plantear‒ está estructurado como un lenguaje.

El Joker no surge de la nada, sino de una serie de articulaciones significantes. Se puede apuntar a plantear a este hombre nuevo como síntoma del Otro y surgido del mismo discurso del Otro. Por lo tanto, el Joker como tal, sigue siendo parte del discurso del Otro con lo que se descarta cualquier ensimismidad y encuentro con el “propio deseo” o “propia originalidad”.

Sin embargo, no hubo la tramitación de la palabra, el poner en entredicho el discurso del Otro, ni la aspiración al sujeto del enunciado o establecer que no hay Otro del Otro. Pero hubo Joker.

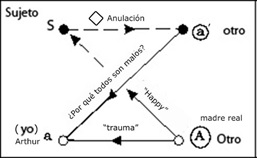

En el esquema Lambda lo presentaría así:

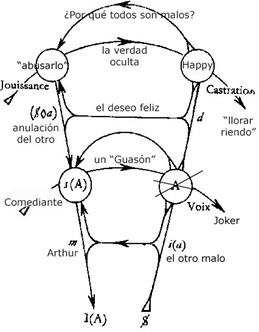

Propongo el planteamiento del sujeto de la siguiente manera:

© elSigma.com - Todos los derechos reservados