» Columnas

Los pacientes… esos usuarios22/12/2016- Por Mónica Fudin Govednik - Realizar Consulta

Hoy se dice: es necesario un hospital monovalente, que tenga “tantos usuarios”... Es difícil poder pensar primero de que se habla cuando se habla de “usuario”, y si esos supuestos usuarios son los mismos a quienes nosotros llamamos pacientes. Diferencia que no es solo semántica sino que marca una posición frente a un sujeto sufriente. El resaltado de su dimensión simbólica o su falla pueden ser escuchados en el síntoma, en el chiste, y allí se hace uno en el decir. ¿Es lo mismo decir “yo sufro” que “yo uso”? Esta crispación ante lo sintomático de nombrar como usuario a quien sufre, habla más del que nomina que del que es nominado, pues en un hospital un sujeto padece.

Suelen concurrir periódicamente a las instituciones públicas hospitalarias Comisiones Evaluadoras, Órganos de Revisión, que aparecen y desaparecen queriendo evaluar la efectividad y funcionamiento de ciertos dispositivos en función de las externaciones “que se le prestan a los usuarios” (sic). Calidad, eficiencia, cumplimiento, etc., son puestos sobre el tapete, no sin una mirada crítica y desconfiada de quien interroga. Siempre sobrevuela el fantasma del Atrapado sin Salida, el encadenamiento del paciente a los muros del hospicio y la posibilidad de descubrir algún goce oculto de quien “demora o impide un alta”. Así como si, es necesario un hospital monovalente, que tenga “tantos usuarios”... Difícil parece pensar en la actualidad la institución como lo que es: un lugar asistencial al que asiste la comunidad para calmar los males del alma y no un depósito colonia.

Nada tiene de inusual que desde las instancias superiores se evalúe o fiscalice como se gastan e invierten los erarios públicos a la hora de administrar recursos… Pero es difícil para quien es entrevistado por estos equipos, poco informados en general sobre la historia de la locura y sus instituciones, poder pensar primero de que se habla cuando se habla de “usuario”, y si esos supuestos usuarios son los mismos a quienes nosotros llamamos pacientes. Diferencia que no es solo semántica sino que marca una posición frente a un sujeto sufriente.

El nombre tiene particular fuerza significante en una articulación entre el mito y el texto del sujeto, aquello que “se aplica a una cosa determinada para distinguirla de las demás de su especie, una palabra para designar las cosas particulares”. El nombre no le garantiza al niño su inscripción en el mundo simbólico, esta posibilidad la tiene cuando es ofrecida por el Otro a través de su inclusión en el linaje que lo precede, y se lo nombra, pues el nombre tiene tres funciones: identificación, filiación y proyecto[1]. Así desde esta óptica no es lo mismo pensar esto para un usuario que para un paciente.

Nombrar es hacer entrar al niño en el orden de lo humano, es hacerle una donación de una historia. Lo inserta en una filiación, lo inscribe en el linaje le indica una ruta. El nombre hace de él un ser único, irremplazable que lo diferencia del resto de los de su linaje. Esa donación es un bien para ser guardado, trazo enigmático sobre el que deberá hacerse con su propia traza.

En “Psicopatología de

Para el psicoanálisis el nombre propio no representa al sujeto, ya que es un nombre elegido por el Otro que conlleva su sentido, deseo, goce, y enigma. Es el nombre del Otro que hace la ilusión de ser propio, pues nos llamamos como nos llamaron. Y aquí es donde desde una cuestión ética debemos salvaguardar algo del lugar del sufriente. Los orígenes y significados del nombre pueden tener para cada quien un imaginario de destino trazado para él, reducidas al origen, etimología y significado. Pensar a un paciente como usuario sería minimizarlo como sujeto y reducirlo a consumidor de mercancía.

Así entonces… esta crispación ante lo sintomático de nombrar como usuario a quien sufre, habla más del que nomina que del que es nominado, pues en un hospital un sujeto padece.

La noción de usuario es muy popular en el ámbito de la informática. En este sentido, un usuario puede ser tanto una persona como una computadora o una aplicación, ya que el concepto está vinculado al acceso a ciertos recursos o dispositivos y se conoce como usuario final a la persona a quien va destinado.

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de usuario con simpleza y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público.

Vemos como se está utilizando un término que proviene no precisamente del ámbito de la salud, que está ligado a cuestiones de uso, satisfacción y pragmatismo, en términos culturales aquello de lo que siempre nos advirtió Freud en “El malestar en la cultura”.

Entonces uno se remonta a la historia y piensa… ¿Qué tipo de mercancía ofrece un Hospital, especialmente uno psiquiátrico y monovalente?

Sigamos la historia de los nombres… De la raíz latina hospit, hospites (extraño, forastero) deriva la palabra hospitium con la que algunos monjes designaban el lugar en el que alojaban a los enfermos vagabundos que iban a pedirles albergue. De esa misma raíz proviene el término huésped, hospital, hostal, hospicio.

En sus orígenes el hospital recibía huéspedes, era hospitalario, hospedaba no era mas que un lugar de retiro para enfermos indigentes y muchas de estas instituciones siguen cumpliendo este papel aun cuando a los internados se les dispense una atención médica actualizada. En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es alguien que sufre dolor o malestar. En términos sociológicos y administrativos, paciente es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención.

Fueron años, décadas destinadas por los profesionales de la salud mental, de todas la teorías, intentando descosificar a los pacientes, dejar de llamarlos por número de cama o patología, años para que los mismos pacientes se subjetivaran y pudieran decir sobre sí mismos como sujetos y no objetos internados para siempre en una institución.

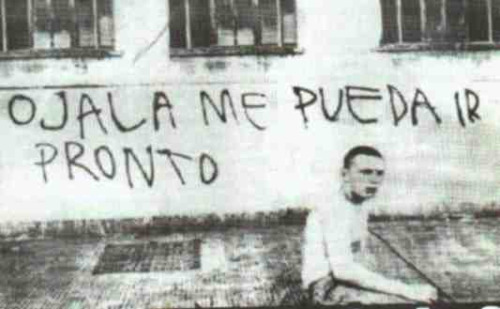

Otro tanto para elaborar y trabajar sobre dispositivos de externación aún para los más carentes de familia, trabajo u hogar. Para reubicarlos, tratar de enlazarlos a las redes intrahospitalarias cuando conseguir eso no era posible, conectarlos con los circuitos artísticos, deportivos, terapéuticos, sociales que funcionan en un hospital monovalente para que recobren la dignidad humana. Intervenciones que no precisamente apuntan a que el paciente “pueda evaluar el grado de satisfacción, en relación a la funcionalidad del producto que consumen y el costo-beneficio”. Años de trabajar con sujetos de esperanzas tapiadas, deseos aplastados, soledad, y sufrimiento que debieron ponerse sobre el tapete para abrir puertas y ventanas al deseo de cada quien. Trabajo artesanal llevado a cabo con escasísimos recursos humanos y materiales, y con una infraestructura que para nada acompañaba.

Volvamos a los nombres: “los usuarios esos pacientes... Del latín patĭens (“padecer”, “sufrir”), paciente es un adjetivo que hace referencia a quien tiene paciencia (la capacidad de soportar o padecer algo, de hacer cosas minuciosas o de saber esperar). El término suele utilizarse para nombrar a la persona que padece físicamente y que, por lo tanto, se encuentra bajo atención médica, que tiene tres etapas: la identificación de síntomas, el diagnóstico correspondiente, y el tratamiento o la intervención. La diversidad de pacientes que alberga un Hospital Psiquiátrico hace que los pasos en ocasiones sean ideales.

Un sujeto paciente es aquel que se muestra tolerante y que puede aguardar el tiempo que sea necesario para cumplir con determinado objetivo sin alterarse. En un sentido similar, la filosofía sostiene que el sujeto paciente es quien recibe o padece la acción de un agente. O sea se trata en su mayor parte de sujetos que por su patología y estructura se hallan internados más allá de su voluntad pero si por su gravedad, riesgo y peligrosidad, y que reciben toda la atención posible para que puedan volver a reinsertarse socialmente. Esto no sucede siempre sin alteraciones pues a veces la evolución no es la esperada y depende de cada quien. Cuestión que cae sobre los hombros de aquellos que los tratan, evitando un hecho que se denomina “institucionalización” u hospitalismo, y se basa en la pérdida de autonomía y conformismo con las reglas y rutinas del hospital.

Históricamente la exclusión siempre fue la respuesta social más dolorosamente contundente con respecto a la locura y es la misma sociedad quien definirá su identidad, y su articulación.

En

En el Renacimiento la locura pierde el sentido místico y se la asocia a la pobreza y a la holgazanería. La terapia estaba centrada en mantenerlos aislados, instruirlos y ocuparlos laboriosamente. Represión frente a la resistencia del orden establecido. Nacen los asilos como medio de eliminación del desorden en el espacio social, se los excluye.

En el Siglo XIX la locura afianza su concepto de enfermedad. La psiquiatría es revalorizada dentro de la medicina delegándose en el médico la responsabilidad de la cura. Las terapias están centradas en la humanización y métodos menos represivos y hostiles. El signo son los hospitales psiquiátricos como lugar terapéutico, educativo y correctivo de puertas cerradas continuándose con la exclusión.

Siglo XX. Se acepta la idea de la resocialización a través de la psiquiatría y la psicología. La aparición de los psicofármacos y la palabra como vía terapéutica permite atenuar el acto descontrolado. El trabajo con la conciencia y el inconsciente abre un campo vasto de intervención. Aparece el Hospital Psiquiátrico como entidad de formación de profesionales y terapéutica de puertas abiertas. La decisión social de exclusión aparece cuestionada.

Hoy en día, siglo XXI. La palabra como instrumento y el acto como consecuencia, sostienen el cambio de imagen y actitud del personal cualquiera sea su jerarquía en cuanto a las cosas necesarias para el cambio de posición del hospital en la comunidad: un ida y vuelta entre la sociedad y la institución, condición de puertas abiertas, tratamientos ambulatorios, asistencia por consultorios externos con todas las especialidades, la participación acentuada de las terapias familiares desde el comienzo.

Al respecto dice Paulo Freire en “Algunas ideas insólitas sobre

Y para ello debemos trabajar no solo con los “usuarios” internados, sino con su familia, con la comunidad, educar para la inclusión de los que padecen. Trabajamos para el alta del paciente quien deberá abandonar la internación con un plan previamente preparado que minimice sus síntomas y maximice su calidad de vida. La enorme cantidad de pacientes que alberga un hospital, la escasez de recursos humanos con que cuenta, y la estructura a la que se debe hacer frente, no permite emprender la aventura solitariamente. Sin desconocer los limites de las estructuras con las que trabajamos, sus posibilidades psicofísicas, ambientales y socioculturales una vez que es dada el alta. Incluyendo para esto el factor de estigmatización del paciente, pues si bien la utilización del medio hospitalario como factor de curación es muy antigua, y no obstante haber evolucionado con el transcurrir del tiempo sus modos de asistencia y tratamiento la idea de que el hospital favorece con frecuencia una segregación nefasta para los enfermos, sigue manteniéndose.

Démosle a los pacientes crónicos la chance de propiciar la creación en todas sus variantes, esos que harán del hospital su habitat, una participación en la múltiples alternativas que ofrece: Programas de Pre-Alta y Casa de Medio Camino, Talleres Protegidos y Vivero, Servicio de Deportes, Actividades Colectivas, Atención Psicosocial en Espacios Compartidos, Centro Cultural. Pero, aún cuando las fórmulas varíen, las técnicas tendrán operatividad si quienes las practican pueden sostener movilidad y posibilidades de interlocución.

La institución propicia en estos pacientes los lugares necesarios para desplegar lo dramático de su existencia, sea sosteniendo sus preguntas en cualquier espacio del mismo, o propiciado su lazo social dentro y fuera de él, pero permitiéndole al fin convivir con sus pesadillas, sus horrores, sus persecuciones, y sus vacíos.

Este desafío se traduce en el incremento de investigaciones, proyectos, cantidad de cursos y seminarios donde los profesionales intentan algo que los gratifica en medio de tanto devenir y confusión: transmitir su experiencia con colegas, discutirla y ponerla a prueba en debates, mesas redondas y escritos volcados en libros y publicaciones, encontrando en invitaciones a profesionales de otras instituciones y especialidades una apertura para la confrontación y enriquecimiento de las teorías.

El Estado argentino como pionero abarcó durante años una cantidad de funciones relativas a educación, salud, etc. que se vieron afectadas en su desempeño, mantenimiento y evolución por las sucesivas crisis económicas que debió atravesar a lo largo de varias décadas. Esto hizo que el Estado no proporcionara los fondos suficientes y realizara ajustes permanentes que se vieron reflejados en un deterioro paulatino, que abarca desde la estructura edilicia, escasez de recursos materiales y profesionales, fallas en el mantenimiento y obtención del material,

Entonces las campañas destinadas a evaluar la atención como un producto, el número de empleados y la cantidad de funciones que incluirán, para que sus proyectos resulten rentables no siempre resultan posibles. Pues en esta búsqueda de balancear los recursos, es imprescindible no efectuar recortes que entorpezcan la experiencia “del usuario” o que lo frustren ante la falta de un elemento que considera fundamental. Doy gracias de no sentirme una prestadora y sí una analista que trabaja desde hace muchos años en un hospital. Me habita una ética, la ética del acto de dar un alta y conducir una cura y la ética del deseo, el mío como analista y el del paciente que es siempre uno por uno.

“Nadie llega a convertirse en humano si está solo: nos hacemos humanos los unos a los otros”.[2] Es en los ojos de nuestros semejantes donde leemos la humanidad de quienes nos prestan atención. Es una mirada de amor, de preocupación, reproche o reprobación: pero siempre es una mirada llena de significado que nos dice el lugar que tenemos para el otro... en este caso “para nuestros pacientes…”

[1] Para Ouaknin et Rotnemer estudioso de los nombres y sus sentidos

[2] Savater Fernando. Las Preguntas de

© elSigma.com - Todos los derechos reservados