» Columnas

Paula Eva Logares25/03/2022- Por Jorge M. Helman - Realizar Consulta

El propósito de este escrito en tiempos de memoria, es pensar la Historia y hablar sobre la interpretación, admitiendo y remarcando las diferencias entre el plano social y el psicopatológico. ¿Qué diferencia al discurso analítico del resto sino la intencionalidad de historiar la singularidad que habita cada subjetividad? El interpretar busca restablecer los eslabones extraviados en un proceso de represión. ¡Valga aquí la doble aplicación del término; tanto en su rostro social como en el metapsicológico!

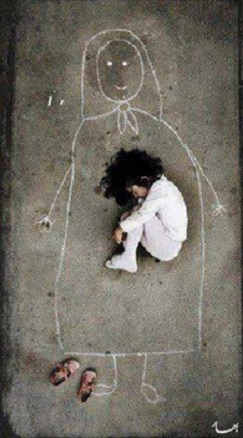

Fotografía de Bahareh Bisheh (2012)*

Jorge Luis Borges

Sería un atrevimiento obsceno considerar a esta narración como una “historia clínica”. Prefiero solamente, que circule como Historia, con la energía y el vigor que emana de este concepto.

En aquella época –allá por 1978– era una niña muy pequeña y retumbaba en ella, desde la lejanía el extraño sonido de Paula. Su nombre, también hoy es Paula. Pero no siempre fue así. Más aún, hace escasos dos años que volvió a llamarse Paula.

Su odisea no comenzó aquí sino en Montevideo. Era hija de un matrimonio argentino residente en el Uruguay.

El día 18 de Mayo de 1978 Claudio Ernesto Logares, su esposa Mónica Sofía Grinspon de Logares y la hija de ambos, Paula Eva, fueron torturados, a las 15.30 hs., en la Avenida Fernández Crespo Nº 1787 de Montevideo por un nutrido grupo de civiles armados que se trasladaban en tres vehículos. El matrimonio fue separado y al padre lo arrastraron hasta uno de los automóviles, en tanto la madre y la hija fueron llevadas a otro.

Intensas gestiones realizadas tanto en Uruguay como en Argentina dieron resultados negativos. Hasta aquí se había extraviado todo rastro de ellos.

Una circunstancia fortuita, ocurrida en 1983, arrimó a “Abuelas de Plaza de Mayo” un tibio indicio que permitió luego restablecer la secuencia hasta ese momento interrumpida.

Había una niña que respondía extrañamente, al nombre de Paula, aunque no era éste con el cual estaba registrada.

Se sabe ahora que merced a la íntima colaboración de las patotas uruguaya y argentina (llamadas por raro eufemismo: “Grupo de Tareas”) se había realizado un operativo de secuestro y posterior desaparición ilegal de personas. Y como efecto de ello se había producido el consiguiente reparto del botín. La niña tenía 23 meses en 1978 y fue parte de ese botín.

Sus captores le cambiaron el nombre, la hicieron nacer a partir del momento del secuestro. Se fraguaron así, las actas de nacimiento y se la transformó en la hija legal de un ex comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Al momento del descubrimiento tendría “legalmente” cerca de tres años de edad pero su inteligencia superaba los cinco.

En 1983 se hace la denuncia correspondiente radicándose todos los antecedentes en el Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Buenos Aires. Luego de aproximadamente seis meses y ante la abundancia de pruebas, el juez actuante dicta un auto de prisión preventiva contra Rubén Luis Lavallen, Raquel Teresa Leyro y del médico interviniente Dr. Jorge Héctor Vidal por encontrarse estos incurso “prima facie”, en el delito de alteración del estado civil de una menor de 10 años, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público (acta de nacimiento).

Se declara, además, la tenencia legítima de la niña a su abuela por encontrarse sus padres en la nómina de persona desaparecidas.

“… (la) labor fue ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios…”[1]

Si por un instante desgajamos este enunciado de su contexto –esto dicho en el prólogo del libro NUNCA MÁS– veríamos que también podríamos aplicar el mismo a algunos de los efectos producidos en la psicopatología.

El discurso jurídico procesa una interpretación que se llama sentencia como lo testimonia de la decisión del juez en el caso de la pequeña Paula.

También el discurso médico procesa una interpretación que se llama diagnóstico.

Y el discurso religioso emite interpretaciones designándolas como exégesis.

¿Qué diferencia al discurso analítico del resto sino la intencionalidad de historiar la singularidad que habita cada subjetividad?

El interpretar se aleja de aquéllos, además por la suspensión de todo juicio o sentencia, pero se acerca en la finalidad; ésta es la de restablecer los eslabones extraviados en un proceso de represión (¡valga aquí la doble aplicación del término; tanto en su rostro social como en el metapsicológico!).

En dicho proceso se produce el desmembramiento de una secuencia significante y, solidaria de ello, “levantar represiones” implica reinstalar, reconstructivamente, eslabones que fueron sustraídos. Esta afirmación, implícitamente, invoca a la concurrencia de aparato psíquico; es decir que la idea de represión (metapsicológicamente hablando) no podría sobrevivir. Los distintos tramos de ese aparato se encargan de reprocesar traducciones específicas.

Pensada en estos términos las interpretaciones se orientan en la dirección de la palabra y el estatuto que la misma posee en la teoría psicoanalítica. Su registro (preconsciente) es tributar significaciones a las determinaciones pulsionales inconscientes; éstas encuentran en el sistema secundario un campo de expresión que las representan.

El vínculo entre interpretar y significar no es solo etimológico –en alemán Bedeutung es “Significación” y deutung es “Interpretación”– sino fundamentalmente conceptual.

El efecto del proceso de identificación se basa en la posibilidad de articular representaciones porque es desde su ligadura de donde se desprenden los efectos de sentido.

Interpretar es capturar en una dimensión de sentido, lo que es desgarrado de la significación y esto refuerza el fluido maridaje entre un concepto y otro; maridaje que tolera su permutabilidad y mudanza porque el subsuelo sobre el cual reposa es la metapsicología y sus semióticas correspondientes.

Con cierta ligereza deslicé el enunciado según el cual la interpretación se orienta en la dirección de la palabra, enunciado que merece algunas precisiones más rigurosas.

Es cierto que la palabra es un símbolo, pero en el psicoanálisis es un símbolo muy peculiar. Todo término, después de todo, es hijo del contexto en el que nace. Es necesario recurrir a algunas definiciones en el ánimo de rescatar esa peculiaridad.

La voz “símbolo” proviene de la lengua griega; deviene del verbo simbalein que implica “poner cosas juntas”. En otros términos, símbolo es producto de un convenio arbitrario, pero convenio al fin por el cual se enlaza una “cosa” con su “representación”. Es, por lo tanto, la representación de una relación… ¡Según cuentan los lingüistas!

Conforme a esto no hay símbolo sin recuerdo en virtud de que (Re-presentar[2] implica el interjuego de las memorias que la teoría psicoanalítica reconoce. Vale decir que aquí, en el meollo del símbolo, lo que interviene es el dinamismo creativo de un pacto intersubjetivo.

Como la subjetividad (término que tomo prestado de la gnoseología tradicional) no es inmanente sino que se define por la intersubjetividad simbólica; cualquier teoría del símbolo incluirá –implícita o explícitamente– la matriz del convenio histórico. La subjetividad es la portación de un aparato psíquico labrado por la Historia.

Pero además de lo que puedan decir los lingüistas está aquello que resulta, a mi modo ver más interesante; que trata de la opinión de los literatos.

Carlos Fuentes en su novela que titula La muerte de Artemio Cruz[3] define a la palabra como “el santo y seña de un pueblo”, como “el blasón de la raza” como “el emblema de una estirpe”, como “el resumen de la historia”. Definiciones que encierran un profundo y rico conocimiento derivado, sin lugar a dudas de una nutrida convivencia con las letras.

Si se observa cómo “fabrica” un autor su trama, se detectará que lejos de ser el acto de escritura un desnudamiento proyectivo del escritor, todo relato comienza a la inversa. Como lo ilustra Mario Vargas Llosa en el ensayo “Historia secreta de una novela”.

Efectivamente, en el origen de un cuento hay un mito mudo, mito que alberga una épica de perpetuidad y trascendencia. Pero al final del cuento hay otro mito, ahora vestido de palabras.

La importancia que tiene el contacto con la literatura para los psicoanalistas es múltiple. Si alguien persiguiese obstinadamente a un autor a través de sus sucesivas novelas se observará una continuidad temática a la rotación de sus escenas. Sus novelas son diferentes pero los tres o cuatro temas que los mueven son idénticos.

Esto también resuena en la clínica. Aquí es posible percibir un fenómeno análogo. Pese a que los relatos de un mismo paciente rotan de sesión en sesión tanto en las circunstancias como en los personajes que lo habitan, sus temas medulares insisten.

Después de todo el paciente no deja de ser un ser texto parlante. En consecuencia no debe extrañar que el acto de escritura posea metas afines al acto de la interpretación por cuanto hay que admitir que “interpretar” es inscribir, o, por lo menos, intentar una escritura.

Para rescatar la peculiaridad de la palabra en psicoanálisis es necesario despegar a ésta de su pronunciación. Al igual que un chiste la palabra puede ser presentada con autonomía de su sonoridad verbal; alcanza con que sea invocada en el espíritu.

En efecto, en el chiste siempre hay una palabra en juego, puede ser retorcida o atropellada, fallida o lograda, pero palabra al fin.

Y cuando enuncio que no requiere su verbalización, impulso la idea de que esa palabra goza de autonomía de su resto fónico porque esa sonoridad es contingencia residual[4]. Basta, solo, que esa palabra sea convocada en el espíritu para que haga efecto. Y si alguien no lo cree, así ¿por qué habrá gente que ríe sola? ¿No será que alguien anónimo le está contando algún chiste o, tal vez, esté pensando inventar alguno para contarlo?

Ese dialogo solitario e intrasubjetivo testimonia la partición de las instancias psíquicas que antes mencioné como condición de la interpretación que, dicho sea de paso, puede articularse como un chiste. Expresado más concretamente, no es necesaria la solemnidad en una interpretación, puede ser risueña sin extraviar su cualidad de seriedad.

Pero por otra parte debe computarse a qué están referidas las palabras. No a las cosas sino a otras palabras.

Quienes convivimos en la clínica conocemos, sobradamente, a aquellos pacientes que han sacralizado al verbo, lo han hecho santo de devoción y como resultado de ello lo han transformado no solo en in-pronunciable sino, también, en in-pensable. (La psicopatología los designa como “obsesivos”). Éstos han fundido dos planos, el de los hechos y el de los pensamientos, como si entre ambos hubiese una puntual reproducción de lo uno y lo otro. Para estos pacientes el pensar está poseído del suficiente vigor para ser las cosas mismas, y no una referencia a ellas.

El psicoanálisis designará a este mecanismo como “cuidado de la figurabilidad” (Darstelung). Se trata de una técnica conocida con el nombre de elaboración onírica primaria consistente en transformar las ideas en imágenes concretas.

Pero el problema que atormenta al obsesivo es que esto no ocurre solo de noche sino durante toda su vida como si fuese un largo y vigilante insomnio.

Las palabras se remiten entre sí y de su ensamble, solo de él, surge un saber que es anudado como interpretación.

La técnica, aquí, es retorcer las palabras para exprimir y libertar a las ideas que están encarceladas.

Por ello una interpretación, y la teoría que la sostiene, será valedera no tanto por lo que diga sino por lo que insinúa decir. Si es así gozará de la cualidad facilitadora y lubricante del suceder asociativo. Si dice demasiado, corre el riesgo de herrumbrar los engranajes intelectuales.

También es útil discernir la “construcción” de la “interpretación”. Ambas contienen el común denominador de ser recreativas ya que aspiran a una complejización superadora de las estructuras psíquicas, aspiración que boceta niveles de simbolización cognitiva.

En otros términos, la psicopatología testimonia su especificidad al definir el modo en que un conocimiento (o su desalojo) puede enfermar o curar.

Por ello las intervenciones analíticas, tanto “interpretación” como “construcción” tienden al destrabamiento de las palabras pronunciadas, por tanto al desujetamiento del pensamiento encapsulado.

Pero en tanto la interpretación impera como producto de un emergente, las construcciones son un eslabonamiento histórico de las interpretaciones. Es una conjetura que teje al suceder interpretativo.

Y en ese espacio estaciona un conocimiento no como punto terminal, sino como momento transitorio de un saber dotado de provisoriedad.

Los clínicos conocen, en tanto se dejan gobernar por lo que su experiencia les dicta, que hay momentos, en que, luego de arribado a un punto de alta significación, adherir más palabras es enturbiar las ideas, es construir murallas que mitigan el valor de esa significación. Es el momento más preciso en que el silencio se transforma en un significante que porta la virtud de no anestesiar a lo dicho[5].

Es en esta dirección, que cabe distinguir a la interpretación del acto interpretativo, definiendo a este último como el gesto que sostiene y amarra al valor de una interpretación. Tiempo habrá, seguramente, para que esa interpretación se enlace a otras conformando una enjambre de significancia, una trama cuyo orden, conecte a la subjetividad con la verdad. Es, justamente, el tema de la verdad el aliento de una interpretación.

Problemas de tiempo hace que deje deshilachado este trayecto no sin antes insinuar que, conforme a la fórmula anterior, la verdad se cobija en una retórica espacial.

Quiero advertir de una sutileza deslizada en este relato. No he hablado de personajes específicos. Sí, en cambio, acerca de la interpretación. Y lo he hecho con premeditación ya que pienso que a los personajes los dibujan sus ideas, pero además y fundamentalmente, porque pienso que la interpretación no tiene dueño. Esto significa que no interesa demasiado quien verbalice la interpretación (si el analista o el analizado), lo que sí tiene importancia es que ésta sea dicha.

Admitir que hay un propietario de la interpretación es adueñarse ilegítimamente; solo es un consignatario. La interpretación pertenece a la tradición y al lenguaje (¡en el sabio decir de Jorge Luis Borges!).

Estos son los auténticos generadores de la verdad, con autonomía de quien juegue el rol de portador circunstancial. En última instancia, tanto el analista como el analizado no son más que consignatarios de teorías que los rebalsan y trascienden; teorías adscriptas a sus respectivos inconscientes.

En esta vía, el analista es un oficiante del autoanálisis del paciente. “oficiante” aún en el sentido religioso del término, vale decir, como intermediario que aceita y potencia el diálogo entre el sujeto y su verdad.

El vínculo sobre el cual reposa esta relación es la interpretación como un modo generador de Historia.

Pero la “historia” no es como nos la han enseñado en el colegio secundario; no es la sucesión cronológicamente ordenada de los hechos pasados. Es, por el contrario, el ordenamiento lógico que va del presente hacia el pasado. Es una lectura que el sujeto hace del pasado.

No son, así, nuestros precursores quienes nos han generado sino que somos nosotros quienes generamos a nuestros percusores.

Una vez más la esclavitud del tiempo hace que no pueda extenderme acerca de un tema tan medular como la concepción psicoanalítica de la temporalidad. Voy a remarcar en esta dirección, que no es azaroso que la teorización haya hablado de retro significación y haya distanciado y distinguido dos tipos de verdades, de corte temporal. Las históricas y las materiales.

Narré un hecho verídico del cual intenté desprender algunas inferencias en torno al tema de la interpretación. Pero luego el discurrir, en apariencias, me alejó de ese comienzo. Pero esta distancia es solo ilusoria. En los intersticios de este relato Paula ha estado presente.

Fue ésta quien queda prendida de una huella: su propio nombre, único indicio que la sostenía a su auténtico pasado. Se trataba de un lejano sonido que luego se hizo palabra: Paula.

Los nudos que la vinculan con esta exposición son la Palabra y la Historia. En última instancia, su propia memoria que ahora, también es la nuestra.

Esa memoria retuvo el signo que pudo destrozar el mito legal que camufló su origen. Pero hay mucho más que supera ampliamente este débil inventario.

Pretendí exponer un enfoque. No único ni siquiera primordial. Alerté acerca de no considerar a esto como una “historia clínica·”. En éstas rebautizamos a los pacientes, simulamos sus datos, disfrazamos sus orígenes.

¿No está acaso, esta historia cargada de bautismo apócrifos, de mentira de las filiaciones (que son fuente de linaje), de borramiento de pertenencia, como para que volvamos nosotros a disimular la verdad, aunque nos amparemos en el supuesto inmaculado de un saber científico?

Siento que haberlo hecho hubiese sido sumarse, como cómplice, al escarnio.

Por eso he dejado a los protagonistas sus verdaderos nombres.

Y cuando afirmé que este enfoque no era primordial partía de las idea que el psicoanálisis no es una filosofía, ni una concepción unitaria del mundo.

Por ello debe saber silenciarse el psicoanálisis para que la pertinencia privilegiada de la Justicia y de la Política hablen.

Encerrar lo narrado en los barrotes de la psicopatología es “achicar” la magnitud de lo ocurrido y, lo que es más grave aún, es arriesgar a la exoneración de los responsables del horror y oprobio.

Mi finalidad es meramente excusadora para hablar de interpretación pero no pretendo amortiguar el enérgico efecto que esta historia puede despertar.

Pienso que todos hubiésemos preferido no tener en nuestra memoria esta historia…pero es nuestra historia, y si algo aprendimos del psicoanálisis es que debemos convivir con nuestra historia con todo el dolor que ella puede encerrar.

Un nombre cifra deseos, cobija anhelos. Y un título reseña ideas.

Cierro, en consecuencia, mi exposición apelando a que el nombre reconstruido llame a las puertas de la conciencia, finalidad ética y primordial del acto interpretativo.

Por todo aquello que habita en un título este relato se llama: Paula Eva Logares.

Arte*: fotógrafa iraní. https://www.flickr.com/photos/khatt-khatti/7577505576/

[1] Mónica nació el 9 de agosto de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. Ernesto el 26 de julio de 1955 en la misma ciudad. Ambos militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban “Sonia”, “Flaca”, “Zaina” o “Yoyo” y a él “Piru” o “Pirulo”. El 10 de junio de 1976 nació la primera hija de la pareja, Paula, en la ciudad de Buenos Aires. La familia fue secuestrada el 18 de mayo de 1978 en la ciudad de Montevideo donde se encontraban viviendo como consecuencia de la persecución política vivida en nuestro país. La joven estaba esperando a su segundo/a hijo/a. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que la pareja fue trasladada a la Argentina y ambos estuvieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo y en el CCD “Pozo de Banfield”.

En 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a una niña que había sido inscripta como hija propia por el subcomisario de la policía bonaerense Rubén Lavallen y su esposa, Raquel Leiro. Retornada la democracia, se iniciaron las acciones legales a fin de poder realizar los análisis que permitirían confirmar la identidad de la niña. En junio de 1984 los resultados de la pericia confirmaron que se trataba de Paula Eva Logares.

Este constituye el primer caso en el que la justicia utilizó como prueba de filiación la realización de análisis genéticos. El 13 de diciembre de 1984 se le restituyó su verdadera identidad. Paula fue criada por su abuela materna.

Sus padres y su hermano/a que debió nacer en cautiverio continúan desaparecidos.

Referencia bibliográfica central. NUNCA MÁS (informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) –Pag.267/8– Editorial EUDEBA. –Tercer edición– 1984. Buenos Aires.

[2] Re-cordar, significa volver a pasar por “la cuerda”, el corazón.

[3] Fuentes, Carlos. La muerte de Artemio Cruz -Fondo de Cultura Económica. México. 1962.

[4] “Hechas de material inflamable, las palabras se incendian tan pronto rozan la imaginación”. Octavio Paz en El arco y la lira

[5] Block de Behar, Lisa – Una retórica del silencio: funciones del lector y procedimientos de la lectura literaria. Editorial Siglo XXI. (1984).

© elSigma.com - Todos los derechos reservados