» Entrevistas

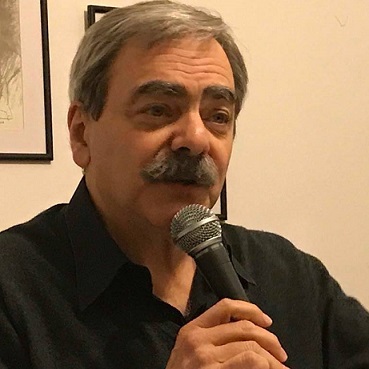

Entrevista a Leonardo Leibson18/12/2014- Por Emilia Cueto - Realizar Consulta

Ofrece el entrevistado un generoso panorama del abordaje posible para las psicosis, de la literatura psicoanalítica al respecto, de su propio recorrido mediante la escritura, la docencia –como profesor adjunto de la Cátedra de Psicopatología II en la Universidad de Buenos Aires– y el trabajo institucional… los cruces con las neurociencias, y también los horizontes plausibles en relación a las aplicaciones a la nueva Ley 26657 de Salud Mental.

- Tu formación académica y experiencia clínica te han llevado a transitar el campo de las psicosis. Desde tu lectura ¿cuáles son lo desarrollos más significativos que se han generado al respecto con posterioridad a Jacques Lacan?

- El encuentro con sujetos psicóticos me acompaña desde los inicios de mi experiencia profesional. Esos encuentros no siempre fueron sencillos, ni lo son ahora. Por suerte, pude contar con el psicoanálisis como una manera de fundamentar cierta idea, que ya tenía incipientemente desde el principio, de que la locura es una manera de decir, o al menos de intentarlo. Eso me lo habían enseñado algunas experiencias de vida y esas primeras prácticas profesionales lo confirmaban.

Yendo a lo específico que me preguntás, lo sorprendente es que son tantos los artículos y libros que se han publicado y se siguen publicando acerca de este tema que no creo que pueda dar una respuesta cabal, dado que es imposible conocer apenas una parte de estos desarrollos.

Claro que no todo es original pero lo que me parece más importante es que hay muchos autores o colectivos de autores psicoanalíticos que siguen buscando respuestas a las cuestiones que se plantean en el trabajo con psicóticos. Eso de por sí ya me parece significativo: que nos sigamos ocupando de las psicosis y sus preguntas.

Podría, de todos modos, comentar cuáles han sido referencias significativas para mi práctica; textos y autores que abren caminos en lo que respecta a la clínica y que me ayudan a seguir pensando acerca de lo que hago. Son aquellos que tienen una visión diferente a la doctrina habitual acerca de la psicosis, más académica y limitada. Son textos que surgen de experiencias de trabajo (y de vida) que logran abrirse paso en nuestra “debilidad mental” y mostrar otras maneras de encontrarse con la locura.

Hay muchas obras sobre el tema que se han publicado en los últimos años y que me han marcado y señalado direcciones posibles. Pero el primero que me viene a la mente es el de Françoise Davoine titulado La locura Wittgenstein. Un libro atípico y por eso mismo apasionante, más allá de los acuerdos o desacuerdos que se puedan tener con lo que allí se cuenta y se dice.

El modo de indagar a partir de una experiencia clínica, la manera en que la autora se anima a romper ciertos tabúes analíticos, el recurso a otros discursos que van desde la filosofía de Wittgenstein hasta las prácticas curativas de los “medicine men” de los indios de Norteamérica. Es un conglomerado de cosas que se van distribuyendo a lo largo del libro y trazan un recorrido que queda abierto para proseguirlo según el saber y entender de cada cual.

Y hay muchos otros, como el estudio de Jean Allouch acerca de la tesis de Lacan y su construcción del caso de Marguerite Anzieu, o su investigación sobre las hermana Papin. O varios textos de Colette Soler, que también es capaz de plantear modos de lectura novedosos de los textos clásicos de Lacan. O muchos autores que desde diversos lugares se ocuparon y se ocupan de la lógica de los desencadenamientos y anudamientos.

- Los avances de las neurociencias en la visualización y conocimiento del cerebro ¿aportan elementos sustanciales en la comprensión y tratamiento de las psicosis? ¿De ser así cuáles destacarías?

- Las neurociencias aportan conocimientos que, creo yo, aún no han encontrado una aplicación acorde a la espectacularidad de esos descubrimientos. La medicación que se utiliza en psiquiatría, en lo fundamental, no ha variado demasiado en los últimos treinta o cuarenta años. Y las técnicas psicoterapéuticas preferidas por la psiquiatría actual (TCC, psicoeducación, etc.) no creo que se basen seriamente en los desarrollos de las neurociencias.

Es más una cuestión ideológica que la verdadera aplicación técnica de desarrollos científicos, como puede darse en otras ramas de la medicina. Y cuando hablo de ideológico tiene que ver con atribuir las llamadas “enfermedades mentales” a desarreglos orgánicos en el sistema nervioso. Una idea que no tiene nada de moderna porque lleva más de doscientos años (al menos) de existencia y que en verdad es mucho más antigua.

Ya Hipócrates atribuía los trastornos del ánimo al mal funcionamiento de los humores corporales. Por eso, no creo que se haya avanzado realmente en esta dirección. Se trata de un modelo organicista, acorde al sentido “común” y al discurso médico, que además está asociado a un poder económico enorme que financia y por lo tanto orienta la mayoría de estas investigaciones.

Las neurociencias no son un ente aislado en el mundo de la ciencia pura. Hay laboratorios e instituciones detrás que aportan mucho dinero para sostener el mundo de las neurociencias. Para darse cuenta de esto basta asistir a un congreso de psiquiatría y ver quiénes son los que sostienen las cosas. Esto es sabido pero se suele olvidar cuando se cree que las neurociencias hablan por sí mismas, cosa que no es así, más allá de las buenas intenciones de muchos de sus voceros y de los legítimos aportes que se producen.

- Las neurociencias postulan a la causalidad orgánica como el sustrato de los "trastornos mentales” y sus manifestaciones conductuales, lo cual incide directamente en el abordaje y tratamiento, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?

- Hablar de “trastornos mentales” o de manifestaciones conductuales es ya estar dentro de la jerga de la psiquiatría. Entiendo que la pregunta, en este sentido, es sutilmente maliciosa, y por eso interesante, porque nos lleva a ver el deslizamiento de un modo psicoanalítico de abordar los hechos a una mirada psiquiátrica, determinada por el lenguaje que se utiliza.

El psicoanálisis, justamente, habla de síntomas y no de trastornos. Eso no es una cuestión meramente terminológica, porque, además, el psicoanálisis subvierte la noción de síntoma, caracterizándolo no sólo como una molestia o como signo del mal funcionamiento de algo, sino también como un intento subjetivo de solución de un conflicto.

Siguiendo con lo que veníamos hablando, antes que las neurociencias -o al lado-, está la psiquiatría como disciplina de descripción, catalogación y abordaje de los “trastornos mentales”. La psiquiatría, como rama de la medicina, siempre se pretendió y se pretende científica y por ende sostiene una posición organicista extrema. Lo cual se conecta con la exigencia social de respuestas rápidas y de suma eficacia que no contemplan costos con tal de cumplir los objetivos. Los costos no se contemplan… pero existen y son altísimos. Y también están los beneficios, aunque los principales beneficiados no suelen ser los pacientes ni los usuarios de los productos que la psiquiatría suministra y administra, con los pretendidos avales de las neurociencias.

Lo que también suele olvidarse o queda oculto, es que toda concepción psiquiátrica tiene como sostén y soporte una teoría psicológica determinada. O sea, una concepción del ser humano y sus conductas. Incluyendo una cosmovisión o concepción del mundo. Y esa combinación de psicología y sociología no necesariamente es tan organicista ni materialista como los propios psiquiatras pretenden. Más bien, provienen de teorías filosóficas que derivan en teorías psicológicas, como la fenomenología, el existencialismo, la filosofía del lenguaje y otras.

En estos tiempos, postular una causalidad de los “trastornos mentales” puramente orgánica es tan limitativo como creer que se puede sostener una teoría causal puramente “psicológica”. Creo que esa discusión ya no tiene sentido. En todo caso, lo que me parece decisivo es qué concepción del sujeto se sostiene en la teoría de que se trate.

- En el prefacio de Maldecir la psicosis destacas que “La psicosis interroga al psicoanálisis de manera punzante, urgente y, también, con preguntas de largo aliento que cuestionan toda la edificación teórica”. ¿Cuáles son los cuestionamientos más profundos que instaura la psicosis a la teoría psicoanalítica?

- Retomando lo que decía al comienzo, mi encuentro con sujetos psicóticos fue en parte azaroso y podría decir que, en buena medida, fueron ellos, los psicóticos, quienes me encontraron a mí. Si bien me despertaba un interés enorme, también me encontré con dificultades que no supe como sortear y que me produjeron un primer estado de decepción e impotencia. Hoy me doy cuenta de que en buena medida no pude encontrar el modo de encarar esas dificultades por mi conocimiento apenas incipiente y muy esquemático de ciertas cuestiones teóricas, lo cual me limitaba más de lo que me ayudaba.

Mi primera reacción fue tomar otros rumbos, pero luego me di cuenta de que allí, en las preguntas que la locura plantea, había algo de lo más medular de la práctica del psicoanálisis. Eso me hizo retomar los encuentros con locos, que no dejaban de “buscarme” (risas) y tratar de profundizar en la atención y la investigación.

Fue entonces que me di cuenta de que muchas de las cosas que se decían de la psicosis tomaban los desarrollos de Lacan de manera compendiada y rígida, apoyándose en dos o tres frases y extrayendo toda una serie de “conclusiones”, sin terminar de albergar, para mi gusto, esas preguntas. Preguntas acerca de cuestiones esenciales de la práctica analítica, como la transferencia, las posibilidades y modalidades de intervención, así como lo que da fundamento a esas intervenciones. En resumen, el problema es cómo poder dar cuenta de los efectos del diálogo analítico con los psicóticos, de las cosas que sí ocurren en esos encuentros entre un psicótico y un analista.

El trabajo compartido con Julio Lutzky, que ya lleva unos diez años, nos permitió desarrollar muchos aspectos de estos interrogantes y alimentar nuevas inquietudes. Como efecto de este trabajo, que prosigue hasta ahora, surgieron varias actividades y el citado libro, Maldecir la psicosis, editado por Letra Viva en 2013.

Ahí intentamos darle lugar y oxígeno a estas preguntas.

Como dice Lacan, “las preguntas que la existencia del loco plantea”. Entiendo que esas preguntas no sólo se dirigen al psicoanálisis, pero seguramente es el psicoanálisis una de las disciplinas que más seriamente se ha tomado esta cuestión en términos de problemática subjetiva.

En verdad, creo que la gran pregunta es por ese modo de subjetividad que llamamos psicosis, que se despliega en un discurso particular y se ensambla con una forma de articularse el sujeto con el cuerpo que también es peculiar.

Esto es formulado por Lacan en el seminario “El sinthome” cuando se pregunta y nos pregunta cómo es que no nos volvemos todos locos si el lenguaje se impone a todos por igual. Cómo es que sólo algunos pueden dar testimonio de esa imposición enloquecedora.

- En tu Maldecir la psicosis propones la siguiente hipótesis: "Si el analista es el que hace de semblante del objeto a, y si, (siguiendo a Lacan) el psicótico tiene el objeto a en el bolsillo, entonces el analista ¿tendría que ubicarse en ese ‘bolsillo’?" ¿Qué sería ubicarse en ese "bolsillo" y cómo intervenir desde allí?

- Tomado aisladamente esto casi parece un chiste… y en alguna medida lo es. Hay una apuesta al humor en eso. Como un modo de no tomarnos tan en serio las advertencias habituales y amedrentadoras acerca de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con los psicóticos. Creo que tenemos que poder desdramatizar esta cuestión para poder tomarla con seriedad.

La idea inicial es que hay transferencia en la psicosis, lo cual es demostrado día a día por la experiencia. Esa transferencia adquiere características peculiares que tienen que ver con que la psicosis es un modo particular de estructuración de la subjetividad. Poder considerar el modo de relación al lenguaje y al cuerpo, o sea, al saber y al goce, nos permite dejarnos tomar, ser incautos de la estructura, siguiendo las reglas de juego de esas “posiciones propiamente subjetivas”, como indica Lacan en “

El analista en el bolsillo sería lo contrario de querer meterse al psicótico en el bolsillo, que es la posición histórica de la psiquiatría. Y tiene que ver con hacerle lugar, en lo discursivo, al modo de saber sobre el goce que opera en la psicosis.

Un ejemplo: una paciente tenía “comunicación telepática” con un hombre que le enviaba pensamientos. Esa comunicación la condicionaba tanto que llegó un momento en que casi no podía salir de su casa. Podía hablar de eso en su tratamiento hasta cierto punto, pero por momentos se mostraba reticente y reservada. Repentinamente dejó de venir a sus sesiones, sin ninguna explicación ni comunicación.

Pasado un tiempo, vuelve a llamar y pide un turno. Cuando concurre, lo primero que hace es preguntarme si me comunicaba mentalmente con ella. Sorprendido, le respondo que no, que en todo caso no sentía nada de eso, de ninguna forma de comunicación “mental”. La paciente suspira aliviada y dice: “entonces, voy a poder seguir atendiéndome con vos. Creía que me estaba pasando con vos lo de la comunicación mental, pero veo que no es así. Entonces, podemos hablar”. A partir de ahí, puede decir con muchos más detalles lo que le pasa en la comunicación con ese hombre. Y no mucho tiempo después cuenta que ya casi no siente esa telepatía que la martirizaba y condicionaba tanto.

¿Qué podemos pensar de lo que ocurrió ahí? El analista, como diría Freud, “se entromete en la conversación”, toma su parte en el síntoma, de alguna manera. Y la transferencia tiene que ver con que el síntoma adquiera forma de algo analizable. El analista vendrá a ser la otra mitad del síntoma. En este caso, la voz del analista, como objeto, se entremezcla en las comunicaciones que tiene con el hombre que la persigue. Pero tiene otro estatuto, lo que le permite a la paciente volver a su ámbito terapéutico y lanzar su pregunta, algo que con el hombre en cuestión jamás había podido hacer.

Al poder desligar a la persona del analista de lo que interviene en el síntoma, el alivio indica que el analista no es perseguidor sino secretario, alguien que sabe guardar un secreto. Por ende, alguien a quien se puede hablar con confianza. Pero a la vez es alguien que podría participar de la experiencia y que por eso no la condena por extraña o por ajena.

- ¿Cómo pensar este postulado en relación a la proposición de Lacan del secretario del alienado, al que haces referencia al hablar del lugar del analista en las psicosis?

- La función del secretario, como acabo de mencionar, está en la misma línea. Tiene que ver con hacer lugar a la palabra y al decir del sujeto psicótico, alojar ese decir lo cual ya es una intervención analítica. Lo que la psiquiatría lamentaba, porque lo consideraba una manera pasiva de asistir al desarrollo de una enfermedad sin poder intervenir en ella más que como testigo, para el psicoanálisis es un recurso: el recurso de ser testigo de lo que el sujeto nos cuenta acerca de eso que le habló.

Es un recurso porque la escucha y el despliegue de la palabra ya implican una modificación de la escena y de la posición del sujeto. En general, hay un efecto de pacificación de ciertos síntomas, o de suspensión de actings o conductas riesgosas. ¿Sólo con la escucha?, se suele preguntar. Si, con la escucha, que no es “sólo” algo pasivo sino que es darle legalidad y peso a la palabra del sujeto e intervenir en su estar capturado por la palabra impuesta y el goce impuesto desde un personaje persecutorio.

No es sólo algo pasivo porque lo importante es que no es de cualquier manera que se accede a ese lugar del secretario. No se trata sólo de tomar nota sino de encontrar el modo en que el sujeto deposite en nosotros su palabra. Hacernos merecedores de recibir ese testimonio. Los psicóticos si bien son seres más bien verbosos, como dice Lacan, no le hablan porque sí a cualquiera de lo que les pasa. Lo hacen con quien les muestra que puede ser un buen secretario, atento apuntador de sus palabras, celoso de una intimidad que no será violada, respetuoso de lo que esas palabras dicen aunque no consienta a eso.

- Desde tu conocimiento, ¿qué modificaciones introduce la nueva Ley Nacional de Salud Mental en el tratamiento de las psicosis desencadenadas?

- No soy un experto en leyes por lo cual mi opinión al respecto es relativa. Lo que puedo comentar es también desde mi práctica, tanto la personal como la que realizo supervisando en algunos servicios hospitalarios. Creo que la ley tiende a lograr que la atención del paciente pueda ser atinada y con recursos variados, protegiendo los derechos del paciente. Es interesante el acento puesto en lo interdisciplinario y en las posibilidades de ampliar los lugares donde se pueda alojar y atender a estos pacientes.

Lo que la práctica nos muestra es que no siempre las buenas intenciones de la ley están acompañadas por la disposición en calidad y en cantidad de los recursos necesarios para que esas buenas intenciones se cambien por logros concretos. Se generan entonces una serie de problemas que terminan complicando la atención de estos pacientes y la posición de los profesionales implicados en muchas ocasiones. Pero hay una dirección muy saludable y es cuestión de encontrar los modos en que se pueda implementar.

- ¿Cómo incide la citada Ley 26657 en los distintos dispositivos que eventualmente se ponen en marcha en el tratamiento de las psicosis, me refiero por ejemplo a: internación, Hospital de Día, casas de medio camino? ¿Y qué se ha implementado de esos cambios hasta el momento?

- Justamente, como decía antes, el gran problema viene siendo la implementación porque para que los dispositivos mencionados puedan funcionar correctamente, se requiere una serie de recursos, el primero de los cuales es el personal capacitado adecuadamente. Eso incluye el trabajo sobre una nueva manera de pensar y abordar la clínica, trabajo que recae sobre todos los estamentos de profesionales que están involucrados. Además, la importancia de contar con personal capacitado en áreas como enfermería, acompañantes terapéuticos, talleristas, y otros. Todos ellos son parte importantísima del equipo de atención.

En eso hay mucho por hacer aún. Por ejemplo, darle un marco legal a los acompañantes terapéuticos y a otros miembros del equipo, incluirlos en la ley más detalladamente (como ya se ha hecho en algunas provincias, Entre Ríos por ejemplo). O la cuestión del personal de enfermería y asistentes, que en una casa de medio camino, por ejemplo, es fundamental.

También, y esto es notorio y no sé si se justifica abundar en ello, la necesidad de crear dispositivos que o no existen o son por ahora muy escasos en relación a la demanda que se produce. Incluso mejorar las condiciones de internación, que es también un dispositivo válido y necesario. E irremplazable en ciertas ocasiones.

- ¿Tendrías alguna apreciación a los efectos que estas modificaciones producen en los pacientes?

- Tengo un diario acercamiento gracias a que trabajo como supervisor y docente en el ámbito público y también a que dirijo una casa de medio camino en el ámbito privado, además de mi práctica en el consultorio. Tanto en uno como en otro lugar se toma contacto directo con lo que la nueva ley facilita y también con los diversos problemas que se generan a partir de las dificultades de interpretación y de implementación.

Hay que considerar también que la interdisciplina, o mejor dicho la interdiscurisividad, no es algo sencillo. Suele ser fuente de conflictos, que en muchos casos pueden derivar en soluciones fecundas pero que en otros terminan generando obstáculos o inconvenientes de resolución a veces compleja.

- ¿Y en los profesionales?

- Muchos profesionales quedan atrapados entre las exigencias de la ley, sus propias convicciones y las limitaciones de los lugares en que trabajan. Se ven muchas situaciones en las que hay que estar sorteando obstáculos para que un paciente pueda ser atendido de la manera más adecuada a su momento y a su problemática, considerando la singularidad del caso por caso. La ley, como toda ley, apunta a la generalidad, pero nuestra tarea es realizar un abordaje de cada situación en su dimensión particular y singular, y eso sólo puede protocolizarse relativamente. Son los desafíos que tenemos que afrontar día a día.

- Vos sos profesor Adjunto Regular de

- Desde ya que lo que se espera es que los que atraviesan su experiencia universitaria además de los contenidos necesarios, aprendan a preguntar y a preguntarse, a poder tomar esos contenidos y conocimientos de manera crítica, que no se conviertan en obedientes seguidores de tal o cual doctrina. No siempre se logra esto, por muchos factores, pero también vemos que a partir de lo que decimos está también ese algo más que se transmite no tanto por los enunciados sino por la manera de decirlos y plantearlos, por la enunciación que asumimos.

La enseñanza de la psicopatología, en este sentido, es interesante en tanto el psicoanálisis es el que introduce de una manera original la pregunta por el síntoma y sus condiciones de producción, lo que lleva a la pregunta por el sujeto determinado por ese síntoma. Esto va mucho más lejos que cualquier intento clasificatorio y también abre una dimensión diferente en las operaciones clínicas, desde el diagnóstico hasta la dirección de la cura y el fin de la misma.

- La Cátedra tiene una página y su facebook, ¿estos medios facilitan el intercambio con los estudiantes? ¿Cuáles son las inquietudes más salientes de ellos, más allá de aprobar los exámenes?

- Desde hace varios años nuestra Cátedra utiliza fluidamente los medios de comunicación electrónicos. La pagina web, los emails, forman parte de nuestra tarea como docentes y permiten no sólo enviar información actualizada de todo tipo, sino también mantener canales de diálogo con los estudiantes que en la masividad de la facultad y de las clases podría perderse. Entonces, suelen ir y venir preguntas, datos, indicaciones, sugerencias. No podría concebir nuestro trabajo académico sin estas herramientas.

El facebook se ha sumado más recientemente y es un recurso más, que se puede aprovechar para incluir otro tipo de referencias (películas, textos, imágenes) que se articulan con lo que se va trabajando en las clases en distintos momentos. Son cosas que, si podemos darles valor y no nos dejamos fascinar por ellas, tienen la virtud de acercar y promover que algo circule de maneras insospechadas hace un par de décadas, cuando muchos de nosotros comenzamos a trabajar en

Entre esos medios también está elSigma.com y toda la movida que desde hace años nos acompaña a los que estamos en esta aventura del psicoanálisis. Mucho de cómo poder utilizar sabiamente y con generosidad y a la vez decoro los medios electrónicos lo hemos aprendido de gente como ustedes. Por eso, quisiera agradecerte muy especialmente, no sólo por darme la posibilidad de tener esta entrevista y poder expresar puntos de vista de una manera que no siempre se puede hacer en un texto convencional, sino por el interés y la agudeza de tu lectura y la manera de formular las preguntas.

- Muchísimas gracias a vos por haber aceptado formar parte de este espacio y contribuir con tus aportes a seguir construyendo elSigma.

LEONARDO LEIBSON. Médico. Psicoanalista, Especialista en Psiquiatría.

Profesor Adjunto regular de Psicopatología, Cátedra II, Facultad de Psicología UBA. Docente de la Maestría en Psicoanálisis, Facultad de Psicología UBA. Docente de Posgrado en la UBA y la UNLa Plata. Docente de posgrado del Instituto de Altos Estudios Universitarios (Barcelona, España).

Co-director de proyecto UBACyT(Universidad de Buenos Aires Ciencia y Técnica). Ex Director de Proyecto PROINPSI.

Coordinador del Servicio de Psicopatología (adultos) de la Cátedra II de Psicopatología, en la sede San Isidro de la UBA.

Director médico “El Hostal, casa de medio camino”. Miembro de “Ensayo y Critica del Psicoanálisis”.

Docente y Supervisor del Hospital de día (turno tarde) del Htal. Álvarez y de otros Servicios Hospitalarios de Salud Mental.

Coautor del libro “Maldecir la Psicosis” (Letra Viva, 2013)

© elSigma.com - Todos los derechos reservados