» Introducción al Psicoanálisis

Lo Real en la clínica26/10/2014- Por Graciela Jasiner - Realizar Consulta

La experiencia del análisis confronta al analista una y otra vez con lo real. Real como imposible, que resulta un eje respecto al cual se orienta la dirección de la cura y el fin de análisis. Lo real como lo imposible, lo que vuelve siempre al mismo lugar, y su relación con el Síntoma son abordados en este texto. La autora abreva en el Lacan de “La Tercera” y el Lacan de “RSI”, poniendo a trabajar la enseñanzas respecto al síntoma y lo real, que se desprenden de la diferente escritura borromeica en ambos textos. “Lo que el inconsciente cifra, el análisis descifra”, la interpretación sigue siendo una herramienta princeps en una clínica que se dice psicoanalítica, pero en el texto se despliegan cuestiones respecto a otras intervenciones del analista que no alimenten el sentido, recursos del lenguaje, que no es lo mismo que juegos de palabras son trabajadas en viñetas clínicas, allí donde la eficacia clínica se juega vía deseo del analista en las coordenadas de la transferencia.

Walter Benjamin dijo : « …el soldado

volvía mudo de la trinchera… » No era

que no recordaba…es que las palabras

no alcanzaban…

La experiencia del análisis nos confronta una y otra vez con lo real. Lo real se bordea desde diferentes campos, la ciencia, la política, la religión, el arte y también el psicoanálisis.

Nosotros psicoanalistas, cuando hablamos de real nos referimos a una cuestión lógica, a “lo imposible”, no a lo irrealizable, ni lo inalcanzable, sino lo imposible de ser cubierto por lo simbólico o lo imaginario. A lo real se apunta pero no se termina de escribir, excede a cualquier simbólico. Algo se puede bordear, pero no hay teoría ni práctica que pueda agotarlo.

Teorizar, dar testimonios clínicos, presentar textos en espacios como éste, son modos de intentar cernir un real que habita el corazón de nuestra experiencia y del cual siempre queda un resto. Escribimos un texto y escribiremos otro más. Decimos y algo siempre excede nuestras palabras y una y otra vez transmitimos nuestra propia relación con la castración pero también con lo imposible y con lo contingente.

La imposibilidad es una categoría de la lógica modal. A partir de la formalización del Nudo Borromeo, Lacan propone un real como imposible, pero no solo en el campo del lenguaje sino un real anudado a lo simbólico y a lo imaginario en que cada registro pone límite a los otros. En los avatares de nuestra práctica cotidiana, la noción de un real anudado orienta la operatoria del analista y los modos de pensarla y produce eficacias en la clínica.

En la Dirección de la Cura, un aforismo señaliza el camino: El inconsciente está estructurado como un lenguaje y en el análisis se ordena en discurso y el discurso no son solo significantes; opera también la dimensión del goce y del objeto a. Trabajamos con la letra, litoral entre saber y goce y por lo tanto con la pulsión ya que el logos resulta insuficiente ante lo real del goce. Lo real es lo que se cruza en el camino, lo que no deja de no escribirse y vuelve siempre al mismo lugar, golpes, vagidos, llamados de lo real, pedazos de real.

En 1958 en “Las Formaciones del Inconsciente”,(1) Lacan sitúa la frustración en relación a lo imaginario, la castración a lo simbólico y la privación a lo real. En el capítulo “La metáfora paterna” enseña que lo real de la privación es el pene real del que carece la madre, pero además indica una operatoria del padre de privar a la madre del falo, que del lado del niño sería: to be or not to be el falo de mamá. Pasar a pensar lo real como imposible ya es una nueva dimensión, diferente pero no excluyente de la articulación a la privación y que orienta la Dirección de la Cura y por supuesto el modo en que pensamos un fin de análisis. Un análisis se dirige a la castración del Otro, pero además propicia un mejor encuentro con lo real.

Lógica de incompletud, un sujeto advertido del límite de su saber, en relación a la falta pero también lógica del no todo en relación a lo imposible de lo real. El encuentro con lo real sólo puede ser un desencuentro, precisamente, porque el encuentro con lo real es con lo heterogéneo por definición, lo radicalmente Otro. Si lo real es del orden de lo imposible, remite también al famoso sintagma que en “Encore” se llama: “no hay relación sexual”.

El neurótico tiende a obturar ese no hay relación, con goce parasitario. Generalmente alguien consulta cuando ese no hay relación sexual, se le vuelve inhibición, síntoma o angustia.

En Lacan lo real no se refiere al objeto perdido, sino a lo que vuelve siempre al mismo lugar, ese lugar en que será imposible de ser escrito con palabras. El neurótico se queja: “siempre lo mismo” ahí donde paga el precio de intentar transformar lo imposible de lo real en improbable, o sea de eludir el encuentro con lo real.

Repensar la dimensión de lo real puede echar luz sobre algunos problemas e impasses en la clínica especialmente sobre el tema del Síntoma, ese tesoro freudiano, que orienta nuestra práctica.

El síntoma molesta, estorba, es un escollo pero es un recurso, mientras haya síntoma habrá psicoanálisis. No se trata de aplastarlo, ni eliminarlo al estilo DSMIV. Es un cifrado que demanda desciframiento.

El síntoma nos enseñaba Freud es una formación de compromiso entre defensa y satisfacción, transacción entre fuerzas opuestas que vela y al mismo tiempo revela una verdad. (2) El síntoma es un recurso subjetivo del paciente, denuncia lo que no anda y es a la vez una búsqueda de salida. Dice Lacan en la clase 2 del Seminario XVIII “De un discurso que no fuera del semblante”: “Si hay algo revolucionario en Freud es considerar cierto número de hechos como síntoma” “La dimensión del síntoma es que Eso hable. Y habla incluso a los que no saben escuchar...” (3)

El síntoma es un cifrado, no dice todo y alude a lo real. Una transacción entre el trazo separador y el goce del Otro, transacción entre el sujeto que desea liberarse y el lugar donde se ofrece como objeto a para sostener un Otro sin barrar. También podríamos pensar el Síntoma como formación de compromiso entre goce fálico y goce del Otro. El síntoma irrumpe, se repite, se nos cruza en el camino como real.

Hay una dimensión del síntoma que no es sólo significante, en el carozo del síntoma hay goce y en una dirección de la Cura por los desfiladeros del Inconsciente, se juega justamente la temática del goce.

El tema del síntoma no es nuevo, lo nuevo es la puntuación que hace Lacan y la formalización en relación a lo real, en un texto como “La Tercera”, aquella conferencia que en 1974 Lacan dictara en Roma.(4)

En noviembre de 1974 la sala de conciertos de la Academia Nacional de Santa Cecilia, en Roma desbordaba de gente. “La Tercera”, modo en que se la llamó, alude al número de conferencia pero también a las tres consistencias del nudo borromeo, ya que justamente en esa oportunidad se realizó por primera vez la puesta en el plano, (mise à plat) del nudo borromeo, operación con la cual Lacan convertiría al nudo en un instrumento de escritura. “El nudo es una escritura, y esta escritura soporta un real”, diría unas semanas más tarde en “RSI”.

No olvidemos que ya en 1953 en la primera de esas Conferencias en Roma: “Función y campo de la palabra y del lenguaje” había introducido la terna: simbólico-imaginario-real.(5)

¿Pero cuáles son las sorpresas que nos trae “La Tercera”?

Lacan había sentenciado lo imposible de lo Real: “lo real no cesa de no escribirse”. Y sin embargo en “La Tercera” dice: “lo real se escribe en el síntoma”. Es más, dice: “lo real cesa de no escribirse en el síntoma”. Lo real no cesa de no escribirse y sin embargo se escribe en el síntoma. Lo real del síntoma, una dimensión que indica un particular modo de abordaje en la clínica.

Y en la misma línea se inscribe la segunda sorpresa:

En el nudo borromeo que presenta en esta conferencia el síntoma no aparece como inmicción de lo simbólico en lo real, sino al revés, o sea el síntoma como una inmicción de lo real en lo simbólico.

En la 1° clase de “RSI” (1974) nos dice: “… el síntoma es el efecto de lo simbólico en lo Real” (6) y también en Seminario 23: “El sinthome” (1973) (7) nos enseña que el síntoma es lo que no anda en lo real por la inmicción de lo simbólico, o sea lo simbólico metiéndose en lo real,

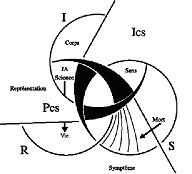

Nudo Borromeo de “RSI”

En cambio en “La Tercera” hay un tratamiento diferente de la temática del síntoma. En el Nudo de “La Tercera” lo real inmicciona en lo simbólico:

Nudo Borromeo de “La Tercera”

Dos escrituras diferentes, pero no contrarias. No habría por qué elegir entre una y otra, sino más bien, dos escrituras del Nudo que acentúan diferentes dimensiones de un mismo problema.

En el nudo de “La Tercera” queda acentuado que el síntoma escribe lo real del goce.

Quienes abrevamos en las enseñanzas de Lacan hemos repetido una y otra vez que lo real no cesa de no escribirse, y ahora nos encontramos con esta novedad: “El síntoma no cesa de escribir lo real”, porque nunca logra terminar de civilizarlo; algo que lalangue no civiliza. Lo real se escribe en el síntoma, pero jamás termina de escribirse, por eso el síntoma insiste, denuncia una y otra vez y sigue golpeando; el síntoma insiste y eso hace que nos enteremos de algo de lo real.

Continúa Lacan en “La Tercera”: “Llamo síntoma a lo que viene de lo real. Esto significa que se presenta como un pececito voraz cuya boca solo se cierra si le dan de comer sentido”

El sentido alimenta el síntoma y el equívoco lo deshace. El juego de palabras, el equívoco, pueden conmover el sentido en vez de nutrir al síntoma y que entonces prolifere.

Ya Desde 1893 y hasta el final, para Freud, el síntoma venía de lo simbólico y había que desarmarlo con la interpretación. Pensar el síntoma en esta dimensión lacaniana, propone también repensar nuestras intervenciones en la dirección de la Cura, y si bien la interpretación sigue siendo una herramienta clave ya que parafraseando al mismo Lacan: “lo que el inconsciente cifra, el análisis descifra”, se abre un abanico de cuestiones respecto a intervenciones que no alimenten el sentido, recursos del lenguaje, que no es lo mismo que juegos de palabras, en la dirección de abrir nuevos sentidos, y no de vaciar absolutamente de sentido lo cual podría conducir a melancolizar al analizante. Será vía el deseo del analista, una espera incauta y el valor del acto en la escena transferencial, que se jugará la eficacia de la clínica.

Algunas líneas de la clínica:

Aquella paciente maldecida por la madre, que había pasado de la trata de blancas a la prostitución, insistía una y otra vez desesperada -estoy enamorada-. Naira entraba en escenas muy violentas, cada vez que le revisaba el celular a su novio. Haber escuchado una - morada y preguntarle: -Naira, ¿estás buscando una morada?

Algo de un tejido transferencial, va armando una trama que aloja un tiempo de espera, de demora, una posibilidad de perderse en el desierto, una dimensión del tiempo para habitar el misterio, y solo entonces el inconsciente como experiencia.

Vía presencia del analista y lectura a la letra, se iba abriendo un espacio que cambiaría el rumbo de aquel análisis. Algo nuevo en transferencia, abría el horizonte.

Para que se libere el síntoma el analista tiene que ceder el goce del sentido, haciéndole lugar al equívoco y esto opera en transferencia solamente articulado por la función deseo del analista. Se trata entonces de no acallar al síntoma, para que siga escribiendo, de no apagarlo sino acercarle a lo real del síntoma lo imaginario y el agujero de lo simbólico.

Pero si avanzamos por las rutas que lo real de la clínica nos sugiere, en los diferentes tiempos de la transferencia el analista interviene ofreciéndose para que en lugar del semblante reine el objeto a.

Fermín, un arquitecto que consulta muy angustiado, después de un largo análisis, en el cual había llegado a la conclusión que él no era capaz de superar a su triunfante padre, un prestigioso arquitecto. Fermín quería ser arquitecto, pero no podía dar el examen que le faltaba, y su posición era la de un che pibe en el estudio de otros. Durante tres o cuatro entrevistas lloró, contó sobre su padre, sobre su sufrimiento en el trabajo y en la vida.

- No tengo huevos, repetía llorando.

No sé por qué en una de las entrevistas en que entre auto reproches, repitió esa frase, le pregunté:

- Fermín, ¿vos tenés mamá?

- ¿Qué?, ¿nunca la nombré?, me preguntó asombrado. Hablo con ella todos los días. No te olvides que mi hermanita murió cuando yo era chiquito y ella se agarró mucho de mí.

- Ah, le comenté, no es lo mismo estar en el huevo que tener huevos-

- ¿en el huevo con mamá? me preguntó

Trabajar lo equivoco del significante, y cortar la entrevista en ese momento, para alguien que tenía acumulado tanto entendimiento respecto de su padecimiento, no fue sin efectos.

Aquella intervención operó descoagulando sentidos y de alguna manera abrió la posibilidad de un posterior trabajo de análisis. “entre necedades, no pensando, así puede alcanzarse algún real”. “Encore”: (8)

Un analista, no sabe desde donde habla; tal vez la pregunta ¿tenes mamá? un efecto de discurso, colocaba a la analista en un lugar incauto, que propiciaba un clima de apertura al despliegue del inconsciente.

Fermín consiguió su título de arquitecto y actualmente tiene un estudio con su nombre, pienso que además de vivir en una posición menos sufriente, en que lo que era un goce inconmovible goce parasitario ya no obtura dejó de pagar el precio de quien no quiere dejar de ser. Fremín se va haciendo un nombre. ¿Qué valor tiene para el sujeto “hacerse un nombre”? Tal vez se trate de lograr un lugar distinto al que el Otro le otorgó, pudiendo descontarse del campo del Otro.

Dice Lacan en el Seminario del Semblante: “… lo propio del nombre es ser nombre propio, incluso para uno que ha pasado a ser un nombre común entre otros, no es tiempo perdido encontrarle un uso propio...”

Fermín, solo dejando de ser el falo de mamá recluido en el huevo, podría pasar a ser uno más, uno entre otros y entonces hacerse un nombre. Cada tanto, en las vueltas del análisis, en los avatares de hacerse padre y poner el nombre a un hijo, se escucha decir: ¿estaré otra vez en el huevo?

Bibliografía:

(1) Lacan. J: Seminario V, 1957-1958. “Las Formaciones del Inconsciente”. Paidós Bs. As. 2007 (2) Freud. S: «Inhibición, síntoma y angustia». Obras Completas, tomo XX. Bs. As. Amorrortu, 1985.

(3) Lacan.J: Seminario XVIII (1971) “De un discurso que no fuera del semblante” Paidos. Bs As, 2009.

(4) Lacan, J: "La tercera", (1974) “Intervenciones y textos

(5) Lacan. J: “Función y campo de la palabra y del lenguaje”. Escritos1 Siglo XXI, Bs. As., 2002.

(6) Lacan. J: “RSI” “Seminario

(7) Lacan. J: “El Sinthome”. “Seminario

© elSigma.com - Todos los derechos reservados