» Literatura

Correspondencias de deseo23/08/2022- Por Yael Noris Ferri -

Yael Noris Ferri comparte este artículo que nos habla del lugar que han tenido las cartas, devenidas libros fundamentales, en el nacimiento del psicoanálisis, en el trabajo literario de Julio Cortázar y en la supervivencia de los presos políticos de la dictadura militar de los años 70, en Córdoba, Argentina. La autora trabaja el concepto de carta de Jacques Lacan: funciona cómo un significante, representa a un sujeto para otro significante. Una carta es la insistencia significante que busca un lector para el deseo que ese sujeto soporta. Con esta brújula lee el género epistolar, testimonio en el caso del psicoanálisis, de la búsqueda de un lector para los sueños; en el caso de la literatura de Cortázar, de un lector para aquella novela fuera de las convenciones; y en el caso de los presos de la dictadura, de un lector que hiciera de aquellas palabras que podían costar la vida, una memoria frente a tanto dolor e injusticia. Pasen y lean…

Úlitma carta que le dirigiera Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik

“El psicoanálisis no pasa por un tubo.

Tiene medios de transmisión, pero no pasa así.

La prueba es que ustedes mismos deben pasar por él

como una carta. No es que el muchacho vaya

a depositar su pequeña misiva para que enseguida eso siga su curso,

es él mismo quien se desliza allí dentro, como una carta;

el sujeto es lo que se transmite y se transforma en esa transmisión,

al menos para saber leer la carta que él es”.

Jacques_Allain Miller

La escritura de una carta se podría pensar como un jirón, un desgarro de vida, una parte pequeña de un todo, un recorte de palabras talladas, un grabado de escenas, que determina los actos y promete el destino de un sujeto sin que él lo sepa.

Cartas de Freud a Fliess

Freud puede ser considerado un escritor imponente. A su querida Marta destina mil cartas de amor. ¿Por qué escribió Freud? ¿Era la época? ¿Su gusto? Muchas veces he leído el papel fundamental de las 284 misivas que Freud dirige a Fliess. Estas escrituras son marcas fundacionales del psicoanálisis. Lacan dirá que el valor de esta correspondencia es el efecto de una transferencia que no es otra cosa que “un extraordinario trabajo del amor”.

Cada carta marca un decir. Recuerdo lo que escribe Miquels Bassols:

“Hace falta la chispa de la transferencia para que la experiencia del inconsciente se haga realidad y encienda su reguero de pólvora. Es una chispa que, en el instante mismo, siempre se muestra como un encuentro contingente, pero que se demuestra también como necesario visto un tiempo después”.

Esta cita me remite a esa chispa que podemos leer entre Freud y Fliess, esos encuentros escritos y documentados.

Elijo una que podríamos leerla como carta de deseo. Freud de vacaciones, en lo que él llamaba su “otro Berlín”, le escribe a su amigo:

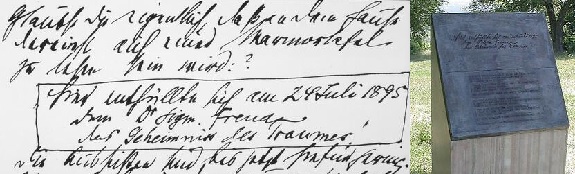

“La vida en Bellevue se configura en lo demás muy grata para todos. Las noches y las mañanas son arrobadoras; tras las lilas y codesos aroman ahora las acacias y jazmines, las rosas silvestres florecen, y justamente todo ello sucede, como lo veo en efecto, de manera repentina. ¿Crees tú por ventura que en la casa alguna vez se podrá leer sobre una placa de mármol?: «Aquí, el 24 de julio de 1895, se le reveló al Dr. Sigmund Freud el secreto de los sueños». Por el momento parecen escasas las perspectivas de que ello ocurra”.

Una ternura infantil aparece en ese anhelo de perpetuidad, como un sueño escrito. Sucede que años atrás, en ese mismo lugar, despierto de madrugada y luego de soñar, escribe “El sueño de la inyección de Irma”. Este escrito resulta revelador y una enseñanza principal en su obra “La interpretación de los sueños”. Lo que jamás podrán enterarse ni el emisor de la carta, ni el destinatario, es que el deseo de Freud se cumple.

Anna Freud en el año 1977 es invitada por la “Sociedad Sigmund Freud” a colocar una placa de mármol con aquella escritura que su padre le confesara a Fliess. El lugar ya no era el mismo, sin embargo, sobre aquellas ruinas, quedaron instaladas las palabras: “Aquí, el 24 de julio de 1895, se le reveló al Dr. Sigmund Freud el secreto de los sueños”.

De ahí la respuesta que transmite el psicoanalista Eric Laurent, a propósito de la lectura que realiza de estas correspondencias: “Freud escribe desde una misma posición, la de fundador del psicoanálisis”.

Cartas de Julio Cortázar y su Rayuela

Los lectores tenemos la alegría de poder leer un archivo con las cartas del mismo Julio Cortázar. Estas son las que envía en el transcurso del proceso escriturario de su célebre novela Rayuela. La primera carta es del año 1958. Un 17 de diciembre le escribe a su amigo, Jean Bernabé:

“Terminé una larga novela que se llama Los Premios y que espero leerán ustedes un día. Quiero escribir otra, más ambiciosa, que será, me temo bastante ilegible; quiero decir que no será lo que suele entenderse por novela, sino una especie de resumen de muchos deseos, de muchas nociones, de muchas esperanzas y también, por qué no, de muchos fracasos…”

La escritura de Rayuela es una bomba atómica literaria, primero para Cortázar que como lector quiere ir más allá, romper la letra solemne que adormece los sentidos.

Un año más tarde, vuelve a enviar otra carta extensa a Jean Bernabé en tono de confesión y sinceridad. Transcribo un párrafo:

“La verdad, la triste o hermosa verdad es que cada vez me gustan menos las novelas, el arte novelesco, tal como se lo practica en estos tiempos. Lo que estoy escribiendo ahora será (si lo termino alguna vez) algo así como una antinovela, la tentativa de romper los moldes en que se petrifica ese género”.

En Rayuela, Cortázar, apela a trabajar el rol del lector ofreciendo una representación cultural de los contrastes de una década vertiginosa, la de los años ’60. Su escritura esta teñida por el espíritu de las vanguardias artísticas surgidas con pretensión subversiva y luego asimiladas por el canon.

Quisiera detenerme en esta tensión entre deseo y escritura, con un tercero en juego: “el lector”. En el seminario Aún, Lacan, especifica la dimensión de habitar el discurso analítico. Estar en este discurso trae como efecto atreverse a pensar que un análisis transita en una tensión entre lectura y escritura: “… ustedes suponen que el sujeto del inconsciente sabe leer”. Agrega que no sólo suponemos que sabe leer, sino que también se puede aprender a hacerlo.

Un análisis transita una lectura en tanto se considera al inconsciente como un lenguaje que está escrito. Lecturas de formaciones del inconsciente, síntomas, trastabillos con la lengua, olvidos, sueños; pero, ante todo, se rompe con el sentido común. Lacan afirma: “De lo que se trata es de saber lo que, en un discurso, se produce por efecto de lo escrito”.

Las cartas de Cortázar muestran que su escritura va a favor de poner en juego su “no saber”; no hay certeza, hay búsqueda de lazos. Así lo afirma una que escribe a Paco Porrúa, en 1961:

“Aproveché Viena para terminar la primera versión de la Rayuela y al volver de mis vacaciones la trabajaré a fondo para que esté lista. Lo que usted me diga de ella será muy importante para mí…”.

En este breve fragmento Julio pide un lector intérprete, que agarre ese rasgón de 400 páginas, su creación con partes ilegibles como lo dice en varias oportunidades, sin temor a tejer un lazo que posibilite crear algo nuevo. El deseo de Cortázar se hace escritura como afirma Phillips Sollers: “Escribir es una virtud contra el crimen y un crimen contra la virtud”.

Filosofía de la incomunicación. Las cartas clandestinas de la unidad penitenciaria 1 durante la dictadura (Córdoba 1976-1979)

Igual que este apartado se titula el libro editado por Eduvin, en 2021, y que tuve la oportunidad de leer en estos días. Me encontré con sesenta cartas que reunieron los autores del libro, en un inmenso proceso de investigación. La lectura de cada una de ellas me resultó, por momentos, desgarradora frente al dolor y la injusticia que vivieron lxs ex presxs políticxs.

Fernando Reati y Paula Simón realizaron un detallado trabajo de restauración, dado que las cartas se encontraban escritas en pedazos de papel higiénico y trozos de telas de vestidos, soportes que con el paso de los años se fueron deteriorando. Fernando Reati, sobreviviente de la dictadura cívico militar, fue preso político de la Unidad Penitenciaria Primera, en la ciudad de Córdoba.

En aquel tiempo, junto a su hermano Eugenio, arriesgaron su vida enviando cartas clandestinas a sus padres. La clandestinidad fue instalada por Luciano Benjamín Menéndez, quien decretó que ningún preso político alojado en las cárceles de Córdoba pudiera tener comunicación alguna con el exterior. Aquella medida fue exhaustiva y duró tres años. No podían tener contacto ni comunicarse con familiares y abogados, tampoco podían acceder a ningún tipo de información exterior como diarios, revistas, televisión o radio.

Con los años, Reati, fue liberado y un día se encontró con aquellas cartas. Las pegó en hojas y las transcribió con su máquina de escribir. En un bar, le mostró este archivo a la investigadora Paula Simón y de allí nació la idea de buscar las cartas de otrxs ex presxs políticxs.

El método que utilizaban para que las cartas llegaran afuera de la penitenciaría se llamaba “La Paloma”. Consistía en construir una soga con hilos de toallones o tela, colocar un gancho en la punta y allí, envueltas en celofán de etiquetas de cigarrillos, las cartas bajaban al pabellón de presos comunes. El vuelo de “la paloma” era realizado por la noche para no ser descubiertos, ya que aquello les costaría su vida.

Los presos comunes sacaban las cartas a través de sus mujeres que los visitaban. Ellas las escondían en sus cuerpos para que no fueran tomadas por los guardiacárceles. En muchas oportunidades la entrega era pagada por los familiares o amigos que recibían las cartas, sin embargo, la solidaridad estaba presente.

La escritura de las cartas es la muestra del inmenso coraje de sus autorxs. Transcribo aquí algunas que me conmovieron y considero muy importante se lean:

“... Que el mundo sepa que hace dos años estamos encerrados 100 tipos en un espacio de 50 por 15 metros con ventanas clausuradas, con una hora de visita por año, sin poder leer ni escribir, con una hora semanal de sol, habiendo dormido un año y medio sin camas…” (Peti, 25 de junio 1978)

“… díganles a esas personas que me conocen si quieren que me convierta en un animal, sin corazón, sin alma, en alguien incapaz de sentir, de vibrar ante el sufrimiento de un ser humano. No quiero, se los vuelvo a repetir, ser una bestia, no lo seré nunca”. (V. sin fecha)

“Cuando estaba en un campo de concentración, cerca del cementerio San Vicente, cuando me sacaron de la cárcel, a la semana de estar aquí, dormía en una pieza solo, maniatadas las manos y encadenados los pies con cadenas y grilletes, con una colchoneta de paja, que era como un ladrillo, una manta, la pieza es la carbonera, rodeada de paredones altos, con alambres de púa y torretas en las puntas con centinelas, allí me obligaron a patadones a escribirles a uds. y después me entregaron la ropa y cartas de uds., cosa que me alivió muchísimo. El único que dormía conmigo y me daba calor era un perrito, al que los prisioneros llamamos Mendieta, y todos lo recordamos con cariño porque siempre venía a lamberte, jugar, dormir con uno a la noche para que no se sintiera tan solo. Me hice muy amigo del Mendieta, lo hacía jugar con las cadenas, cuando me desataban las manos le sacaba las pulgas. Después me entregaron lo de uds. cambió totalmente el trato, me hicieron lavar y me llevaron a una cuadra junto con otros…” (V., sin fecha)

El fragmento de carta que sigue hace referencia al Campo de concentración llamado “Campo de la Rivera”:

“… Vean si pueden hablar con los periodistas extranjeros, eso es muy importante durante este mes, en Sierra chica se ahorcó un preso político porque lo estaban torturando, a otro común lo mataron y otro común se suicidó, se roció con querosén”. (Gringo, mensaje a Negro, sin fecha)

“Ya saben que con clavos y huesos de la sopa hacemos algunas artesanías, que casi siempre terminan en manos de los empleados”. (Peti, setiembre de 1977)

“Hay una cosa muy importante que necesitamos saber, y es si Gustavo pudo sacar los regalitos (huesos, bordados, etc.) que le entregamos en Navidad. Te preguntamos porque a muchos familiares se los quitaron los guardiacárceles (¡tan bondadosos ellos!); y no te imaginas con qué paciencia y cariño los hicimos…” (Peti a tía Ester, comienzos de 1978)

Para Lacan la carta (lettre) es una metáfora del significante que circula entre varios sujetos. El significante se convierte así en el elemento significativo del discurso (consciente o inconsciente), que en este caso puede tomarse con cierto valor performativo en la actualidad, y que convoca a reinstalar la vivacidad de la memoria evitando el adormecimiento y no sucumbir a lo que se nombra como el sacrificio a los dioses oscuros.

El servilismo se hacía presente en aquel tiempo de horror que instauró la dictadura cívico militar en la Argentina. Recordé, a propósito de los dioses oscuros, una cita de Lacan del 24 de junio de 1964:

“Se trata de algo profundamente enmascarado en la crítica de la historia que hemos vivido. Se trata, presentificando las formas más monstruosas y pretendidamente superadas del holocausto, del drama del nazismo. Sostengo que ningún sentido de la historia, basado en las premisas hegeliano-marxistas, es capaz de dar cuenta de ese resurgimiento, por el que se revela que la ofrenda a los dioses oscuros, de un objeto de sacrificio es algo a lo que pocos sujetos pueden no sucumbir, en una monstruosa captura. La ignorancia, la indiferencia, la desviación de la mirada, puede explicar bajo qué velo sigue todavía oculto este misterio. Pero para cualquiera que sea capaz de dirigir, hacia ese fenómeno, una valerosa mirada -y, una vez más, poco hay de seguro para no sucumbir a la fascinación del sacrificio en sí mismo- el sacrificio significa que, en el objeto de nuestros deseos, intentamos encontrar el testimonio de la presencia del deseo de ese Otro que aquí llamo el Dios oscuro.”

Cuántas personas en aquellas cárceles sirvieron, desde adentro y afuera, a las pasiones oscuras del odio a estos dioses oscuros. El libro resulta todo un contraste a ese sucumbir en una posición sacrificial. Como advierte Lacan, olvidar esta masacre puede ser un servicio más al Dios.

Cada una de las cartas es una forma de hacer memoria. El libro no sólo trae una operación de denuncia, sino que cada una de las cartas es un recuerdo viviente para estar advertidos. Finalmente, este es un libro que nos invita a leer, presentificada, aquella frase acunada por Horacio González: "Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia”.

Estas son las cartas de la libertad, las que sobrevivieron años, cuerpos, prohibiciones, torturas, las que llegaron a destino. Las cartas que hicieron este libro nos brindan, esta vez, una nueva memoria.

© elSigma.com - Todos los derechos reservados