» Literatura

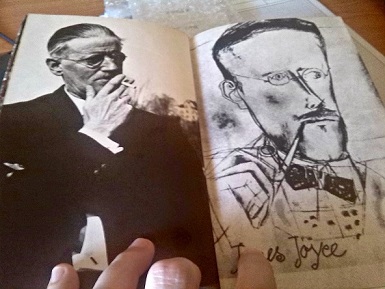

Epifanía del fuego de un escritor07/12/2015- Por Nicolás Cerruti - Realizar Consulta

¿Cómo se construye un escritor? ¿De qué manera trabaja sobre sus palabras? ¿Qué concepción del arte podría tener? ¿Y si se lo preguntamos a Joyce y a su uso de las epifanías?

Al parecer las epifanías de Joyce fueron su hallazgo. El encuentro de un lector con su modo de expresión. Porque Joyce antes de ser escritor fue lector. Leía en los carteles, en las palabras sonoras, en el diálogo pescado al vuelo de dos en el umbral, el núcleo, la esencia de una manifestación del ser, y luego escribía. Las epifanías entonces eran lecturas que él coleccionaba (uno de los lugares que quería darse como escritor: el coleccionista de epifanías[1]) y sólo después construía.

Es en D’annunzio que descubre el término, en el libro El fuego, pues su primera parte se titula “La epifanía del fuego”, y comienza así:

"–Stelio, ¿no te tiembla el corazón, por primera vez? –le preguntó Foscarina con una sonrisa tenue, tocando la mano del amigo taciturno, que estaba sentado a su lado–. Te veo un poco pálido y pensativo. ¡Es una buena noche de triunfo para un gran poeta!".

Podría decir que este párrafo es casi una epifanía joyceana, pues en ella se condensa muchos de los puntos capitales de su prosa: el gran poeta; el lazo entre amigos; la mano[2].

Joyce es un poeta que nos conducirá a sus misterios con paso firme para una vez allí soltarnos la mano. Lo que hagamos con el caos ya será nuestro asunto. Esto es claro con las epifanías, pues siendo un método y a la vez un posicionamiento como escritor, una propuesta y a veces su distintivo, Joyce estará sin embargo dispuesto a abandonarlas. Tomar al Otro, hacerlo, y dejarlo. Es tal vez un signo de mucho de lo acontecido en un escritor que no para de deslizarse por la palabra y el pensamiento. Lo encontramos en Stephen y en Retrato, cuando habla de Santo Tomás (pues adhiere a este para nombrar su límite, o lo usa para desistir[3]); lo encontraremos en su lectura de La Odisea (como una guía de estructura para el armado de su libro, Ulises, una copia no fiel, pues es el primero en proponerla y en cambiar su sentido dependiendo de cómo va construyendo su escritura); y con Vico y su Scienza Nuova, Joyce concibe la estructura de su libro Finnegans Wake. Todo esto habla del encuentro con los autores de sus cambios. Porque Joyce no tiene siempre las mismas concepciones; como tampoco sigue siempre el mismo hilo argumental. Algo de esto se percibe en Lacan de la misma manera, en su acercarse a la obra de Joyce, que por más que haya sido en su adolescencia (cuando lo vio al propio Joyce leer párrafos del Ulises), tuvo que esperar a la invitación y la demanda de Jacques Aubert para que se pronuncie en el Simposio, como motivo de radicalización de ese encuentro. Podría decir que, en principio, el encuentro no es con Joyce, sino con lo que podría decir de este (el encuentro es con Aubert y su demanda).

Ahora hablaré de epifanía[4]. Hablar de epifanía es hablar de cómo Joyce encontró un elemento para condensar vivencias de escritura (que él leía), atravesar este argumento como concepción para la vida y el arte, para llegar a ser el argumento que sostenga el hacer del artista.

Hablar de epifanía es hablar de concepciones del artista en Joyce, y de cómo cambian, y, además, una vez llegados a esas concepciones, cómo las abandona y las deja. O sea, hablar de epifanías es un ejemplo de cómo las concepciones del artista en Joyce funcionan cuando se las deja. Lo que Umberto Eco pluraliza llamando: “Las poéticas de Joyce”.

Debemos, para comenzar, sentar esta base: al contrario de otros autores, donde podríamos describir sus poéticas sin situarnos constantemente en sus obras, con Joyce es necesario ir a cada una de estas. Sin caer, sin embargo, en la tentación de determinar en la obra al autor, y en la obra a la biografía del autor (como recurrentemente hace Lacan en su seminario El sinthome, afirmando hechos narrados para un protagonista como hechos no sólo ciertos, sino necesariamente vividos por el autor, dejando de lado absolutamente el recurso a la ficción[5]).

“Advertimos entonces que la poética de Joyce no sirve como punto de referencia externo a la obra para comprenderla, sino que forma parte de la obra, íntimamente, y la obra misma la aclara y explica en sus varias fases de desarrollo”[6].

Entonces, la epifanía es un buen ejemplo para ver una de esas fases, de ese desarrollo, pues no está presente a lo largo de toda la obra, y si lo está es de forma distinta, pero constituye lo que se podría afirmar como un orden y una tensión. Si queremos ver dónde se inicia, de dónde la saca y cómo la toma (además del libro El fuego) nos dice Eco:

“El concepto, no el término, de epifanía lo había recibido Joyce de Walter Pater, y más precisamente de esa Conclusion a los Studies in the History of Renaissance…”[7].

Entonces, la obra de Joyce tiene un orden y una tensión. El orden se lo va dando el encuentro con sus lecturas, aquellos libros que lo marcaron para querer hacer de estos la estructura de su obra (Stephen – El fuego, de D’annunzio; Ulises – La odisea, de Homero; Finnegans – Scienza Nuova, de Vico). Para la tensión tenemos el ejemplo de una de sus primeras composiciones: Arte y Vida. Son dos caminos que dialogan y en esos cruces producen tres cosas: encuentros, desencuentros, nuevos decires.

Dos líneas de tensión entonces, pero que pueden replicarse: arte y vida; simbolismo y realismo; mundo clásico y mundo contemporáneo; vida estética y vida cotidiana[8]. Esta tensión es a su vez un orden, que lo asimila a un pensador medieval (en el decir de Eco), donde “no puede concebir, explicar, o manejar el mundo sino dentro del marco de un orden…”[9]. Pues “el pensador medieval sabe que el arte es la forma humana de reproducir, en un artefacto, las reglas universales del orden cósmico. En este sentido, el arte refleja más la impersonalidad del artista que su personalidad”[10].

Uno de los tópicos de la estética de Stephen es la impersonalidad de la obra, coincidente con el género dramático. Eco opina:

“La obra impersonal de Joyce nos parece, en cambio, un objeto centrado sobre sí mismo que se resuelve en sí mismo, mímesis de la vida, donde referencias y alusiones son internas al objeto estético, y el objeto aspira a ser él mismo la totalidad, el sucedáneo de la vida y no el medio hacia una vida ulterior y perfeccionada”[11].

Por eso podemos acercarnos al planteo de la epifanía:

“El poeta es la persona que, en un momento de gracia, descubre el alma profunda de las cosas; no sólo, es quien, una vez postulada el alma, la puede llevar a la existencia gracias a la palabra poética. La epifanía, pues, es una manera de descubrir lo real y al mismo tiempo una manera de definirlo a través del discurso”[12].

Esto justamente se modifica desde Stephen a Retrato. En el primero es un modo de ver el mundo, donde lo insignificante adquiere importancia[13].

Dublineses es así, en cada cuento, una vasta epifanía; o la disposición de acontecimientos resueltos en una experiencia epifánica[14]. El pasaje está dado, de Stephen a Retrato (pasando por Dublineses), la epifanía ya no funciona como un momento emotivo, que la palabra debe evocar, sino en un modo operativo que forma la vida más que la experimenta[15].

Cambia de algo que se muestra a “el acto del artista que muestra él mismo algo mediante una elaboración estratégica de la imagen”[16]. Epifanías entonces que se destinan a la vida y al arte, donde en Retrato sólo interesa el arte. Ahora es el arte el encargado de producir visiones epifánicas; pasa de ser un compilador de epifanías a producirlas. Y ahora las epifanías se constituyen en símbolos.

Las epifanías pueden funcionar como símbolos, sí y sólo sí, pasan de ser hechos insignificantes a dignos de ser relatados, aunque esa dignidad a veces sólo se coteje cuando se los relata. En sí, es el relato el que da valor a un hecho.

“No se trata, a la postre, de un revelarse de la cosa en su esencia objetiva (quidditas), sino de una revelación del valor de la cosa en ese momento y para nosotros: ese valor, conferido en ese momento, es el que hace efectivamente la cosa. La epifanía otorga a la cosa un valor que no tenía antes de encontrarse con la mirada del artista”[17].

Stephen Hero podría ser visto como una autobiografía, pero es en Retrato donde se hace de “el” artista su motivo. Artista que se abandona, junto con su concepción, en este mismo libro, dado que en Ulises ya no es ni una autobiografía, ni una continuidad de la idea del arte y del artista sostenida en el relato. Definitivamente en el Ulises no deja sólo las epifanías, sino al artista. Esta, por lo tanto, es otra interpretación de “el” artista. Ya no hay la tal continuidad, aunque muchos de sus motivos y conflictos estén presentes (desde el protagonista, hasta situaciones que continúan en el Ulises proposiciones de Retrato). Pero a lo que hace a su concepción del arte y del artista, no será lo mismo.

Las epifanías fueron un momento en Joyce, un modo de concebir su arte y su lugar de artista… Pero lo que no deja de trazarse desde ellas es el valor del relato, de hacer el hecho del relato, de contar lo que la palabra descubre cuando hay alguien que acepta el desafío de quebrarla. Tomar y dejar al Otro; extremarlo… a eso nos conduce las poéticas de Joyce.

[1] Tal vez como una herencia del padre, que supo decir: “No hay campo de County Cork que yo no conozca”. Pues se vanagloriaba de conocer la historia de cada casa y su intimidad. Esta enciclopedia de curiosidades puede verse profundamente reflejada en el modo en que Joyce hizo un retrato de Dublín. Ellmann, Richard, James Joyce, Barcelona, Anagrama, 2002, página 30.

[2] En otro texto he desarrollado algunos de estos aspectos, preguntándome por el cuerpo y el sinthome. http://nadieduerma.com.ar/2014/numero/4/17/87/los-cuerpos-del-s-ntoma/pr-ncipe-calaf/las-manos-sinthome.html

[3] Por ejemplo, si bien toma y se ve influenciado por el pensamiento de Santo Tomás, a nivel de convertirlo en una teoría estética, es sólo un puente hacia un desarrollo más personal. Lo toma, sí, como una herramienta que mide su funcionalidad, hasta que, a fin de llevarla lo más lejos, debe abandonarla. ¿Qué es lo que signa ese constante de tomar y dejar?

[4] Remito al lector a otro texto donde desarrollo la significación de éste término. En estos momentos en proceso de edición, para un nuevo libro de la colección Literatura ∞ Psicoanálisis, de la editorial Letra Viva, compilado por Guido Idiart y Natalia Neo Poblet. El texto se llamará: Arte, escritura, sinthome, verdad.

[5] Baste el ejemplo (del que se sacan tantas consecuencias clínicas) de la paliza, donde Lacan no sólo insiste en decir que es Joyce el golpeado, sino que luego de la golpiza sintió su cuerpo como algo que fundamenta su desarrollo teórico, para nombrar el ego, el error o lapsus del nudo, la relación imaginaria que no tiene lugar, que deja caer, etc. En definitiva, adapta la ficción de Retrato al comentario del seminario. Lacan, Jacques, El seminario, libro 23: El sinthome, Buenos Aires, Paidós, 2008, página 149 (y otras). Cuando nos enteramos por Ellmann que: “Le cogieron y le exigieron que reconociese la maldad de Byron al tiempo que le golpeaban con un bastón y le restregaban contra una cerca de alambre espinoso que desgarró sus vestidos (…) como recuerda Stanislaus Joyce, volvió a casa llorando y su madre tuvo que consolarle y coserle el traje”. Ellman, Richard, op. cit., página 58.

[6] Umberto, Eco, Las poéticas de Joyce, Barcelona, Lumen, 1993, página 8.

[7] Eco, Umberto, op. cit., página 46.

[8] Eco, Umberto, op. cit., página 11.

[9] Eco, Umberto, op. cit., página 20.

[10] Eco, Umberto, Ibíd.

[11] Eco, Umberto, op. cit., página 34.

[12] Eco, Umberto, op. cit., página 48.

[13] Eco, Umberto, op. cit., páginas 48, 49.

[14] Eco, Umberto, op. cit., página 50.

[15] Eco, Umberto, op. cit., página 51.

[16] Eco, Umberto, Ibíd. Destacado del autor.

[17] Eco, Umberto, op. cit., página 53.

© elSigma.com - Todos los derechos reservados