» Psicoanálisis y Ciencias

La pulsión: involución de un perímetro. Relectura de puntuaciones lacanianas03/11/2019- Por John James Gómez Gallego - Realizar Consulta

A través de un recorrido preciso y novedoso, el autor aborda un punto clave de la práctica clínica al situar la pulsión en el campo topológico: “No hay que perder de vista esa referencia al ‘perímetro que involuciona’, pues un perímetro indica el conjunto de bordes, de líneas, que conforman el contorno de una superficie. Como se verá, esto tiene mucho que ver con lo que desarrollará en cuanto a la pulsión, mientras habla de ella haciendo una lectura topológica de los textos de Freud.” Y su relevancia en el recorrido de un análisis: “El estatuto que Lacan da a la pulsión en este texto es la de aquello que brinda a nuestra práctica su peso clínico, se trata de algo que está profundamente integrado a nuestra experiencia. Esto quiere decir, a mi juicio, que es porque hay pulsión que existe un campo freudiano y por él un cuerpo que no es solo organismo, así como un sujeto que no es del pensamiento, aunque sí de una razón, pues vale la pena recordar que el inconsciente no es lo irracional.”

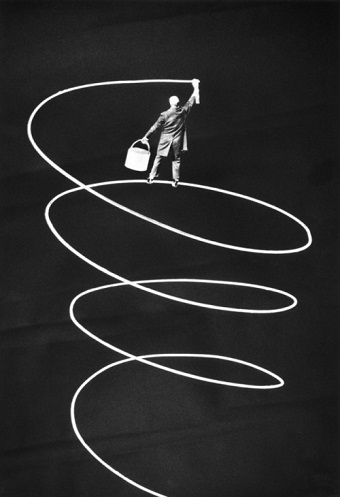

“Upward” (“Hacia arriba”) por Gilbert Garcin*

Breve comentario sobre la clase del Seminario de Lacan dictada el 6 de mayo de 1964[1]

Comenzaré por señalar lo que, según mi lectura, constituye la manera en que Lacan formula su clase. Inicia por una disertación histórico-epistemológica, continúa con una revisión crítica del concepto y concluye estableciendo la relación lógica entre lo imposible, lo real y la pulsión, postulándola como un montaje cuya esencia define así: “el trazado del acto” (p. 177).

Tres tiempos, ver, comprender y concluir. El último, por cierto, es lo que queda para un nuevo tiempo de ver que, según dice, abordará en las clases siguientes y que, como sabemos, tendrá su punto culmen en el Seminario que dictó entre 1972 y 1973.

En la muy breve introducción que realiza sienta las bases acerca de lo que la pulsión tiene que ver con lo que había trabajado en las clases anteriores sobre la transferencia, a saber, lo que implica ese “perímetro que involuciona sobre sí mismo” (p. 168), en el cual el deseo del analista ocupa los puntos de disyunción y de conjunción.

Nos advierte, sin desarrollarlo en esta clase, que esos puntos de disyunción y de conjunción, de límite, que son principios de la topología, dan cuenta acerca de qué de ese deseo del analista tiene que ver con el concepto de pulsión. No hay que perder de vista esa referencia al “perímetro que involuciona”, pues un perímetro indica el conjunto de bordes, de líneas, que conforman el contorno de una superficie. Como se verá, esto tiene mucho que ver con lo que desarrollará en cuanto a la pulsión, mientras habla de ella haciendo una lectura topológica de los textos de Freud.

En la primera parte, Lacan expresa su tesis tomando posición en relación con las siguientes preguntas:

“¿pertenece la pulsión al registro de lo orgánico? ¿Es así como hay que interpretar el texto de Freud que forma parte de Jenseits des Lustprinzips[2] y que dice que la pulsión, el Trieb, representa die Áusserung der Tragheit, cierta manifestación de la inercia en la vida orgánica? ¿Se trata de una noción simple que se completa con la referencia a una trabazón de esta inercia que sería la fijación, la Fixierung?

Para ir más lejos, para mostrarles cómo este deslinde es un requerimiento de todos los rodeos, prácticos y conceptuales, que ha permitido acumular una larga experiencia del análisis y de sus enunciados doctrinales, es necesario destacar ‒para aquellos que por razones simplemente fácticas no pudieron seguir mis seminarios anteriores‒ el cuarto de los conceptos que les anuncié como esenciales para la experiencia analítica, el de la pulsión.

No sólo creo que no es así, sino también que un análisis detenido de la elaboración que hace Freud de la noción de pulsión demuestra lo contrario.” (p. 169)[3].

A ello agrega su propósito de demostrar que Freud, en su texto de 1915 “Pulsión y destinos de pulsión”, se empeña en dar cuenta de que esta no es tan natural como podría creerse.

El estatuto que Lacan da a la pulsión en este texto es la de aquello que brinda a nuestra práctica su peso clínico, se trata de algo que está profundamente integrado a nuestra experiencia. Esto quiere decir, a mi juicio, que es porque hay pulsión que existe un campo freudiano y por él un cuerpo que no es solo organismo, así como un sujeto que no es del pensamiento, aunque sí de una razón, pues vale la pena recordar que el inconsciente no es lo irracional.

Entonces, es la pulsión la que toca a nuestra puerta cuando alguien que sabe que no sabe porqué se satisface en algo, que le parece tan insatisfactorio, nos demanda que escuchemos su interrogación imposible.

Para sus preliminares histórico-epistemológicos, Lacan señala la diferencia en el tratamiento que se ha dado a los antecedentes del término Trieb (pulsión), indicando que se ha mantenido oculta su historia, y supuesto casi una invención en Freud, lo que no cambia que el modo en que él lo usa y el lugar que le brinda sea “absolutamente nueva”; diferente de lo ocurrido con el término inconsciente del que sí se reconocen los ecos de su pasado.

La historia del término Trieb recorre la fisiología, la psicología y la física. Pero el uso que le da Freud tiene una especificidad entre las múltiples acepciones posibles que podemos hacer del término; se trata de algo que se conduce, que deriva, incluso que se conduce como una derivada en tanto función de límite[4].

Quiero hacerles notar que esa especificidad lleva implícita la noción de energía. Pero hay una pregunta crucial que hacerse: ¿de qué energía se trata y qué relación guarda con el término Trieb en el uso que Freud hace de él? Antes de asomar alguna respuesta, tomemos en cuenta que Lacan realiza una aclaración de principio: “La pulsión no es el empuje” (p. 169) y separa, además, dos tipos de energía: la potencial y la cinética.

En ese marco, Lacan da al término pulsión el valor de un concepto fundamental, y no duda en señalar la influencia en ello de los maestros de Freud que se propusieron integrar a la fisiología los conceptos fundamentales de la física moderna. En cuanto a este punto, me parece importante llamar la atención sobre las dos ideas rectoras que Freud expresa en su “Proyecto de una psicología para neurólogos” y que son prueba de la apreciación hecha por Lacan:

“El proyecto contiene dos ideas rectoras: 1) concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una Q sometida a la ley general del movimiento, y 2) suponer como partículas materiales las neuronas.” (Freud, 1895, p. 339).

Pueden verse allí los principios de la física aristotélica-newtoniana. La energía cinética está presente, articulada al movimiento entendido como acción mecánica. Igualmente la idea de partícula ligada a la materialidad de la physis, responde a la noción de corporalidad en el sentido de la naturaleza sensible, observable.

Es por ese punto inicial de Freud y el quiebre que luego se produjo en su Obra en la concepción de energía y de movimiento, que Lacan se interesa en subrayar en esta clase la importancia de los textos “Introducción del narcisismo” (1914), “Pulsión y destinos de pulsión” (1915) y “Más allá del principio del placer” (1920).

Sobre el último resulta interesante situar que la palabra alemana jeseits que se ha traducido por “más allá”, también puede traducirse por “otro lado”, lo que cambiaría el título en castellano de una manera llamativa: Del otro lado del principio del placer.

De hecho, la clase de Lacan no deja de mostrar que el principio del placer y el displacer no son en realidad dos cosas diferentes sino una continuidad que se manifiesta en una apariencia de dos caras que constituyen una superficie no orientable.

Sea como fuere, Lacan separa el concepto de pulsión del lugar mitológico que en algún momento el mismo Freud le asignó. Admite parcialmente la noción de “convención” usada también por Freud, y señala que no le resulta adecuada tampoco la noción de modelo. En cambio, prefiere adherir al uso del término “ficción” (fiction), que retoma del filósofo Jeremy Bentham y que al final de su clase habrá sustituido por el “montaje” (montage).

Una ficción fundamental, esto quiere decir, por ejemplo, que “No podemos decir lo que las palabras ‘obligación’ o ‘derecho’ nombran, pero podemos decir lo que los enunciados que usan estas palabras significan” (Hart, p. 11). Además, Lacan agrega que Freud prevé cómo “el progreso del conocimiento, dice, no tolera, ninguna Starrheit[5], ninguna fascinación por las definiciones”. Lacan mismo no se apega a las definiciones y Freud tampoco solía hacerlo.

De eso se tratan los conceptos en las ciencias. Constituyen ficciones fundamentales de las cuales se espera que puedan sostenerse y sostener lo que ellas engendran, sino tendrán que ser rechazadas. Para que se hagan una idea, piensen en el concepto de gravedad, una de las cuatro fuerzas, ficciones fundamentales de la física. No hay partícula ni entidad material alguna, en el sentido físico, que dé cuenta de la existencia de la gravedad. Opera como una ficción conceptual con la que se nombra algo de lo que sentimos sus efectos pero difícilmente podemos aprehender su naturaleza.

Pues bien, para Lacan la pulsión tiene ese mismo estatuto y, por tanto, es necesario, como cada uno de los conceptos considerados fundamentales, someterlos a interrogación buscando explicar si es que sostienen lo que engendran.

Ahora bien, la revisión crítica del concepto se plantea a partir de los cuatro términos usados por Freud en cuanto a la pulsión: Quelle (fuente), Drang (empuje), Objeckt (Objeto) y Ziel (meta). En cuanto al empuje, Lacan destaca que tal como es visto en El Proyecto se trata del producto de un estímulo, la cantidad Qη.

No obstante, Freud precisa que la fuente no está en el mundo externo sino que proviene del mundo interno. Y, además, el mismo Freud la separa de la necesidad; no se trata del hambre o de la sed. Por tanto, esos estímulos internos, según Lacan, no corresponden al ser viviente ni se refieren a “algo cuya instancia se ejerce en el organismo como totalidad” (Lacan, 1964, p. 171)[6]. Se trata, dice Lacan, del campo freudiano. Esta es una afirmación clave.

El campo freudiano, como Lacan lo presenta en uno de sus textos, se funda en una materialidad que es la del lenguaje y se articula a través de una función que es la de la palabra; recuerden el texto Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que bien podría titularse también Función de la palabra y campo del lenguaje en psicoanálisis. Y en el párrafo en que hace esta afirmación, realiza una operación topológica clave sobre la teorización freudiana:

“Se trata siempre específicamente del campo freudiano, en la forma más indiferenciada que Freud le haya dado al comienzo, y que a esas alturas ‒para referirnos al Esquema que les mencioné hace un rato‒ es la del Ich, la del Real-Ich. El Real-Ich está concebido de forma tal que su soporte no es el organismo entero sino el sistema nervioso. Tiene un carácter de sujeto planificado, objetivado. Subrayo los caracteres de superficie de este campo tratándolo topológicamente y buscando mostrarles cómo el tomarlo como una superficie responde a todas las necesidades de su manejo.” (Lacan, 1964, p. 171)[7].

La separación del organismo, del sistema nervioso como soporte del Ich-Real, es usada por Lacan como medio para la operación topológica, dando soporte, así, al campo que habilita el estatuto de una superficie que debe responder “a todas las necesidades de su manejo”.

Lo diré de otra manera, se trata del paso de un punto de vista tridimensional a uno bidimensional y, por esa vía, realiza una segunda operación que consiste en pasar de un esquema de árbol a un circuito. Esto es, cuando menos, una genialidad topológica de Lacan que se sostiene rigurosamente porque respeta el principio de homeomorfismo.

A partir de ese momento, se deslinda de cualquier concepción orgánica o mitológica, y se concentra en los problemas de la energía y la constancia. Es por ello que la diferencia entre energía cinética y potencial se hace importante, toda vez que la primera implica una regulación a través del movimiento entendido como acción mecánica, lo que es muy propio de la concepción biológica. Dice Lacan:

“La índole de la descarga en cuestión es muy distinta y está situada en un plano muy diferente. La constancia del empuje impide cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, la cual siempre tiene un ritmo. Lo que dice Freud de la pulsión […] es que no tienen ni día ni noche, ni primavera ni otoño, ni alza ni baja. Es una fuerza constante” (Lacan, 1964, p. 172.)[8].

Antes de avanzar más, vale la pena puntualizar qué es una energía potencial. Se trata de la energía asociada a la localización de un cuerpo en el marco de un campo de fuerzas. En ese sentido lo que llamamos energía potencial es el resultado de las interacciones entre fuerzas que constituyen un sistema conservativo.

Esto es diferente de la energía cinética, cuyo sistema no es conservativo sino variante de acuerdo a la velocidad en la relación actividad/reposo –anotemos que este último era el modelo en las ideas rectoras del “Proyecto” de Freud, interrogado a partir del esquema óptico presentado en el Capítulo VII de “La interpretación de los sueños”–.

Ahí, justamente, hallamos la diferencia en el modo en que se concibe la descarga y por lo cual la satisfacción de la pulsión, entendida en el marco del campo freudiano, es parte de un sistema conservativo, lo que implica, necesariamente, una estructura paradójica. Se alcanza la meta, pero esa meta no es la descarga propia de una energía cinética, es decir, no es el paso de la actividad al reposo, sino la expresión de una fuerza constante en un sistema conservativo, dicho de otra manera, el flujo continuo de la energía en un circuito.

Esto coincide, por cierto, con la noción estoica del movimiento: “El movimiento, dicen contra Aristóteles, no es el pasaje de la potencia al acto, sino más bien un acto que se repite siempre de nuevo” (Bréhier, 2011, p. 73). Habría que establecer ese “trazado del acto”, como lo llama Lacan.

En virtud de lo anterior, Lacan interroga la idea de la satisfacción entendida como la llegada a su meta (ziel). Conviene entonces diferenciar esa satisfacción de la idea de saciedad que acompaña a la necesidad. Para presentar esa objeción, retoma la tercera vicisitud –término que se ha traducido al español por el de “destino”– de la pulsión indicada por Freud, a saber, la sublimación. Este término, del cual Freud dice que es satisfacción de la pulsión a pesar de estar inhibida en cuanto a su meta, “no deja de ser por ello una satisfacción de la pulsión, y además sin represión” (p. 173).

¿Por qué resulta importante la sublimación para entender esa objeción que plantea la diferencia que les propongo entre satisfacción y saciedad? Y bien, porque mientras la saciedad sirve para dar prueba de la cancelación de una necesidad, Lacan señala que “el único alcance de la pulsión para nosotros es poner en tela de juicio este asunto de la satisfacción”.

Es decir, la pulsión interroga lo que podemos entender y suponer de la satisfacción como meta final de la diferencia actividad/reposo que sí está presente en el paso de la necesidad como impulso a la actividad y la saciedad como constatación del paso al reposo.

Esta paradoja estructural de la pulsión como aquella que encuentra la meta satisfaciéndose sin quedar satisfecha es el sumun de la perspectiva clínica en esta clase:

“Es evidente que la gente con que tratamos, los pacientes, no están satisfechos, como se dice, con lo que son. Y no obstante, sabemos que todo lo que ellos son, lo que viven, aun sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción. Satisfacen a algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos, lo satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige. No se contentan con su estado, pero aun así, en ese estado de tan poco contento, se contentan. El asunto está justamente en saber qué es ese se que queda allí contentado.” (Lacan, 1964, p. 173)[9].

La cuestión es entonces cómo reconocer esa paradoja, sus efectos y su lógica. En cuanto a sus efectos, la experiencia nos brinda los elementos para reconocerla. Es lo que muestra la cita que acabé de leerles. En cuanto a la lógica, es clave situarnos desde modalidades que no operen por vía de la negación clásica, aristotélica y cartesiana, pues tendríamos que interpretar lo que corresponde a la satisfacción pulsional como una contradicción, violando así el principio científico (al menos de las ciencias positivas) de la no contradicción.

Para presentar el modo en que abordará esa lógica, Lacan acude a tres aparentes oposiciones: placer/displacer, normal/anormal y posible/imposible.

En cuanto a lo primero dice que aquello que se satisface “por la vía del displacer es, al fin y al cabo, la ley del placer” (Lacan, 1964, p. 173)[10], y agrega que para lograr esa satisfacción penan demasiado o se esfuerzan demasiado, siguiendo otra de las posibles traducciones para la expresión francesa trop de mal –como está indicado por el traductor en el texto editado por Paidós–. Algo ahí sobra, hay un empuje al exceso porque, precisamente, no hay descarga en el sentido de la energía cinética sino constancia en un sistema conservativo (energía potencial).

En cuanto a lo normal y lo anormal, señala que “las formas de acomodo entre lo que anda mal y lo que anda bien constituyen una serie continua” (Lacan, p. 174)[11]. Aquí hay una clave en torno al modo de abordar topológicamente la paradoja, el cual podemos ubicar inicialmente teniendo en cuenta que existen superficies no orientables, como la banda de Moebius, que hacen posible un recorrido por dos aparentes caras opuestas las cuales, en su recorrido, constituyen una serie continua.

Es por esa vía que Lacan propone entender ese tipo de satisfacción paradójica, propia de la pulsión y del campo fundado por Freud, haciendo entrar en juego “algo nuevo – la categoría de lo imposible […] El camino del sujeto –y aquí pronuncio el único término en relación con el cual puede situarse la satisfacción– pasa entre dos murallas de imposible” (Lacan, 1964, p. 174)[12].

Aclara que lo imposible no es necesariamente lo contrario de lo posible. Plantea eso imposible como lo real que sería “el tropiezo, el hecho de que las cosas no se acomodan de inmediato, como querría la mano que se tiende hacia los objetos exteriores” (Lacan, 1964, p. 174)[13].

Noten que aquí introduce ya la noción de objeto señalando que lo real no está ligado a lo que se considera posible con los objetos del mundo exterior. Agrega, además, que el principio del placer se caracteriza porque lo imposible está presente en él pero nunca se le reconoce, y apela al modo en que la alucinación lo ilustra, pues “al dar con su objeto la pulsión se entera, precisamente, de que no es así como se satisface” (Lacan, 1964, p. 175)[14].

Fíjense que nos ha llevado hasta la primera tópica freudiana a propósito del sueño y la alucinación. No hay objeto que cancele a la pulsión porque su objeto no corresponde a ninguna necesidad que pueda ser saciada. Lo que así se plantea como necesario para entender esa lógica pulsional es el objeto a que, como sabemos, no corresponde a ningún objeto sensible.

Por cierto, Lacan lo atribuyó a los estoicos, a pesar que suele repetirse que esa fue su única invención, al menos una vez, Lacan lo atribuyó a otros: “¿Dónde situarlo a este objeto a, el principal incorporal de los estoicos?” (Lacan, 1970, p. 422). Y recordemos cómo era concebido por ellos: “El vacío es pues considerado como una especie de cuerpo atenuado hasta perder todas sus propiedades, pero sin embargo existe, puesto que está separado de los cuerpos” (Bréhier, 2011, p. 78).

Esa “especie de cuerpo atenuado” implica entonces un contorno, al que Lacan se refiere. Recordemos que un contorno es precisamente lo que se escribe con la palabra perímetro, y el hecho de que ese perímetro involucione implica que no hay una evolución en el sentido natural, sino una involución por el significante, es decir, un tour, dice Lacan, que bordea ese contorno una y otra vez.

Allí podemos situar el movimiento como trazado de un acto que se repite siempre de nuevo, poniendo en tela de juicio la satisfacción alcanzada cada vez que se bordea el contorno. Esto permite a Lacan dar el paso al problema de la fuente, que aparece ligada a la boca o al ano, precisamente por su función de borde. Y agrega:

“Diré que si algo se parece a la pulsión es un montaje. […] El montaje de la pulsión es un montaje que se presenta primero como algo sin ton ni son - tiene el sentido que adquiere cuando se habla de montaje en un collage surrealista. Si reunimos las paradojas que acabamos de definir a propósito del Drang del objeto, de la meta de la pulsión, creo que la imagen adecuada sería la de una dínamo enchufada a la toma de gas, de la que sale una pluma de pavo real que le hace cosquillas al vientre de una hermosa mujer que está allí presente para siempre en aras de la belleza del asunto. El asunto, por cierto, empieza a ponerse interesante porque la pulsión, según Freud, define todas las formas con las que puede invertirse un mecanismo semejante.” (Lacan, 1964, p. 176-177)[15].

Lacan apela así a la ficción freudiana al mismo tiempo que a la paráfrasis de Bentham. Es interesante porque lo que con ello se pone manifiesto es que, como había indicado antes, no podemos decir qué es lo que esa palabra, “fuente”, nombra. Siguiendo esa vía afirmo que de acuerdo con Lacan en esta clase la fuente de la pulsión es un montaje, es decir, una ficción que como ese dínamo enchufado a la toma de gas, mueve la pluma del pavo real haciendo cosquillas a esa mujer hermosa que está allí siempre presente.

Dicho de otra manera, se trata del sin-sentido que por el agujero que hace causa, objeto a, opera como un circuito constante cuya satisfacción es paradójica y su descarga es siempre involutiva en relación con el perímetro. La pulsión no tiene, por tanto, razón de ser si se piensa en la necesidad orgánica o en lo que existe en el mundo de la naturaleza. Ella se introduce, únicamente, por el campo del lenguaje y el sujeto que por él se engendra.

Imagen*: tomada de https://www.flickr.com/photos/milo3oneseven/45448905255/in/photolist-gHk2Ct-8mja1a-91r5R7-5ckDtP-8mnhh9-5WJNFo-a49gjd-bAa3kk-bnfaPQ-6GbNSf-weJcNy-bnf7ww-bnf8CG-bA9Xsp-2hyqh5B-2htYv3F-fNVbBW-8mnhBQ-5WJHXL-6G7JuF-fwjNor-5k9i3T-5WJGCJ-5XwnN3-6EqUZa-6GbNV5-s3Uz4U-rJHqsR-rLA2Yr-rJHqri-N7Mh2v-5k9ig8-eUi5Qk-fNVa9U-2eFRDjw-uEbNJ-2cfaw7K-2bCn5Xi-2haymKA-2haA7E5-2haAZJ5-2gM7LWQ-2gLQ8UL-2gHFFJH-2bCkQrg-YzVQuE-fNCymx-fkupo3-fkffR2-8mjatP

Gilbert Garcin es un destacado fotógrafo francés (1929). Trabaja creativamente fotomontajes. Sus creaciones recalan en composiciones surrealistas.

Referencias

Bréhier, E. (1907/2011). La teoría de los incorporales en el estoicismo antiguo.

Leviatán. Buenos Aires, Argentina.

Freud, S. (1895). “Proyecto de una psicología para neurólogos”. En: Obras Completas.

Amorrortu Editores, 2ª ed. Buenos Aires, Argentina. v.I, pp. 400-403, p. 323-446.

Freud, S. (1900). “La interpretación de los sueños”. En: Obras Completas. Amorrortu

Editores, 2ª ed. Buenos Aires. v. IV-V, p. 1-747.

Freud, S. (1915). “Pulsiones y destinos de pulsión”. En: Obras Completas.

Amorrortu Editores, 2ª ed. Buenos Aires. v.XIV, p. 105-134.

Hart, H. (1982). Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory, at the

Clarendon Press, Oxford.

Lacan, J. Función y campo de la palabra y del lenguaje en Psicoanálisis. (1953). Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina

Lacan, J. (1964). Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. En: El

seminario, libro 11. Paidós. Buenos Aires, Argentina.

Lacan, J. (1970). “Prefacio a una tesis”, in: Otros escritos. Paidós. Buenos Aires,

Argentina

[1] En la versión de Paidós, de la que he tomado las citas, se le asignó el título Desmontaje de la pulsión.

[2] Freud, S. “Más allá del Principio del Placer” (1920). En: Obras Completas. Amorrortu. Buenos Aires, Argentina.

[3] Lacan, J. Clase XIII, “Desmontaje de la Pulsión”. En: El Seminario. Libro 11. (1964) Paidós. Buenos Aires, Argentina

[4] Límite hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la función y el correspondiente a la variable, en tanto cuando el incremento tiende a cero.

[5] Starrheit (en alemán): rigidez, fijeza (fuente de consulta: https://es.langenscheidt.com/aleman-espanol/). Este término también puede encontrarse utilizado como “terquedad” u “obstinación”. N. del E.

[6] Lacan, J. Clase XIII, “Desmontaje de la Pulsión”. En: El Seminario. Libro 11. (1964) Paidós. Buenos Aires, Argentina

[7] Op.cit.

[8] Op.cit.

[9] Op.cit.

[10] Op.cit.

[11] Op.cit.

[12] Op.cit.

[13] Op.cit.

[14] Op.cit.

[15] Op.cit.

© elSigma.com - Todos los derechos reservados