» Subjetividad y Medios

Apuntes sobre redes sociales en perspectiva nietzscheana09/03/2020- Por Diego Singer - Realizar Consulta

En el siguiente artículo, el filósofo Diego Singer nos presenta una lectura nietzscheana del uso de las redes sociales. Desde el problema del reconocimiento –en una doble vía: en un sentido hegeliano y como narcisismo exhibicionista– hasta la voluntad de poder, Singer recorre las redes sociales como un narcótico en un mundo de intensidades mínimas. ¿Cuál es la posibilidad de creación en este universo de bufones y moscas venenosas? El pathos de la distancia, responde el autor. El silencio, la paciencia, el compromiso y la jerarquización nos acercarán a otro modo de hacer comunidad.

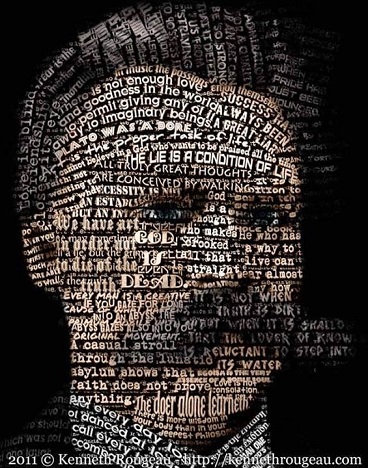

Nietzsche por Kenneth Rougeau*

Hay dos lecturas que circulan habitualmente en los análisis que se realizan sobre las redes sociales electrónicas: la primera insiste en que funcionan principalmente como dispositivos de reconocimiento (en sentido hegeliano) y la segunda las describe como mecanismos que exacerban como nunca la exposición de la intimidad en una era del espectáculo narcisista.

En este último caso, las redes sociales funcionarían primordialmente como vidrieras infinitas en las que, quienes participamos en ellas, intentamos (re)producir nuestra mejor imagen.

Esta afirmación se torna casi literal en el caso de Instagram, pero también se extiende a lo que la antropóloga Paula Sibilia llamó el “diario éxtimo”[1] en redes sociales con más peso de texto como Facebook o Twitter, donde la confesión pública de la “intimidad” es central para la constitución de esa imagen de sí.

Por supuesto, esta lectura sobre las redes sociales se complementa perfectamente con la primera, en tanto la imagen de nosotros mismos que construimos y exponemos es, lo sepamos o no, para un otro indispensable en la constitución de lo que somos.

Tal como lo hemos aprendido con Hegel, necesitamos de ese otro para ingresar y mantenernos en el ámbito de lo humano; sin ese reconocimiento no son posibles la cultura, ni la razón, ni el deseo en su dinámica propiamente humana.

“La autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia; es decir, sólo es en cuanto se la reconoce (Anerkanntes)”[2].

Las formas de ser reconocidos[3] en las redes sociales son muy variadas, el solo hecho de participar de ellas ya es parte de esa dinámica. Lo importante es que, se trate de una foto de nuestra cena, un texto poético, una confesión amorosa, o una declaración política, el objetivo subyacente (y por eso mismo fundante) es la participación misma en esa conversación “universal” que permite nuestra permanencia en la comunidad.

Decíamos que esta conceptualización de nuestra participación en las redes sociales se complementa con la exhibición narcisista: esa puesta en exterioridad de lo que somos tiene como destinatario sin dudas una vuelta a sí habiendo pasado por otro.

En este sentido, la idea de un narcisismo que sea puro cierre sobre sí, pura indiferencia a los otros o a un afuera, es un contrasentido; al menos si estamos diciendo que hay una participación en las redes sociales. En todo caso, debemos pensar en una modalidad del reconocimiento en la que hay que afectar más que en otros tiempos un amor de sí que no necesariamente se corresponde con una posición honesta del sujeto.

Sin embargo, no queremos profundizar en estas lecturas, sino comenzar a pensar desde una perspectiva nietzscheana la dinámica de nuestro involucramiento en las redes sociales electrónicas. El reconocimiento hegeliano y el narcisismo exhibicionista funcionarán, en todo caso, como contrapuntos.

Pensemos entonces que, en lugar de buscar la aprobación de un par, lo que nos interesa aún más es establecer algún tipo de jerarquía. En la estructura del reconocimiento, lo que importa es conseguir la igualdad, el espejo. Por ese motivo Hegel afirma que no hay reconocimiento pleno mientras haya “señor” y “siervo”.

Desde la perspectiva nietzscheana siempre buscamos, de una u otra manera, constituirnos en señores y en siervos: mandar y obedecer:

“En todos los lugares donde encontré seres vivos encontré voluntad de poder; e incluso en la voluntad del que sirve encontré voluntad de ser señor.”[4]

Como podemos ver, no hay que pensar esta dinámica de mandato y obediencia en sentido literal: un sirviente también manda, aunque de otro modo.

Nietzsche diagnostica a su época –finales del siglo XIX en Europa– como una época de decadencia, de negación de la vida. El término adecuado es “nihilismo” y puede definirse por la disminución alarmante de ese mandar y obedecer que es propio de la dinámica misma de la vida.

Los valores igualitarios y democráticos modernos (dentro de los cuales podemos comprender el reconocimiento hegeliano) son para Nietzsche un signo de que nadie quiere ya mandar u obedecer, de que es vergonzoso en la modernidad siquiera reconocer esa voluntad de poder. Todos los mecanismos de igualación, desde el amor al prójimo cristiano hasta la democratización moderna son desde esta perspectiva modos de negar la vida que, sin embargo, no puede dejar de mandar y obedecer, aunque más débilmente.

La cultura rebajada a mero producto de entretenimiento y el lenguaje de los periódicos –la comunicación– también forman parte de ese escenario. La subjetividad enferma de esta época se denomina “último hombre”: el burgués que busca la certeza, la seguridad y está orgulloso de su pequeño buen nombre y su pequeña fortuna.

“¡Ved, pues, a esos superfluos! Enfermos están siempre, vomitan su bilis y lo llaman periódico. Se devoran unos a otros y ni siquiera pueden digerirse.”[5]

La incapacidad para digerir es signo de la impotencia creadora. Nietzsche deja bien en claro que la cultura que circula está hecha de los restos putrefactos de lo que no puede incorporarse. Estas caracterizaciones de su época son importantes para que podamos al menos imaginar cómo evaluar nuestra actualidad y las redes sociales electrónicas desde esta perspectiva.

Pensemos entonces en un ambiente que permite a sus participantes obtener rápida y fácilmente pequeños beneficios, formas solapadas de mandato y obediencia en dosis tan bajas que no llevarán a ninguna transformación sustantiva. Esto es lo que Nietzsche denominaba un “narcótico”: un dispositivo para mantener deprimidos los niveles de vitalidad y lograr así una suerte de equilibrio de larga duración.

Pero un narcótico no es simplemente un distractivo que nos mantiene pasivos ante un flujo interminable de información y estímulos, es también una forma de articular la actividad. ¿De qué maneras se ponen en juego estos pequeños dominios?

Por ejemplo, una persona que comparte en su red social un pedido que hace otro usuario para conseguir dadores de sangre o para encontrar una mascota perdida. La red permite formar parte de un mundo en el que la posibilidad de sentirse valioso está a la orden del día: solamente es necesario un click para gozar de la superioridad que implica poder ayudar a otro.

La lógica subyacente es la de la compasión: cuanto más débil se es, más se agradece que alguien sufra para poder estar en situación de mando. Y a la vez, tal como indica Nietzsche, queda en evidencia que no interesa demasiado el padecimiento de los otros, sólo estamos a la caza de la satisfacción conseguida rápidamente.

Este compromiso mínimo es justamente la condición de posibilidad para que nada nuevo pueda madurar, lo importante es el tráfico de continuas micro-gratificaciones, de pequeños “síes” y “noes”. Por supuesto, no se trata simplemente de ayudar, también se ataca, se libran pequeñas batallas, se participa de disputas y se critica, pero lo importante es que el grado de intensidad sea mínimo.

La crítica rápida –que abunda en las redes sociales tanto como la ayuda rápida– es la otra cara de la misma moneda: el flujo de pequeñas satisfacciones que (re)produce la narcosis de quienes no tienen estómago.

Tal como afirma Nietzsche cuando describe la dinámica del mercado: no solamente hay moscas que van a alimentarse de las novedades diarias, sino bufones solemnes y comediantes que producen la agenda de motivos por los cuales emocionarse e indignarse, es decir, que valoran y organizan jerarquías en las que las mayorías participan.

Las redes sociales proponen el menú y nos invitan a involucrarnos de un modo tan limitado, que podemos pensarlo como una excursión de pesca en una pileta de un criadero. Uno de los mayores problemas es que este comportamiento cotidiano está atravesado por el resentimiento que tiene la vida cuando no puede afirmarse: las moscas son venenosas, nos advierte Nietzsche.

El dispositivo funciona como una trampa casi perfecta: quienes tienen aún potencia creadora conseguirán “seguidores” y se tornarán bufones solemnes; quienes no, serán sus seguidores y controlarán a su vez que nada demasiado nuevo o perturbador nazca en quienes funcionan como sus guías. ¿Qué es lo que no soportan las moscas venenosas? Que se valore de otra manera a lo que es funcional para ellas, pero es lo que justamente hará el creador.

“Tú fuerzas a muchos a cambiar de doctrina acerca de ti; esto te lo hacen pagar muy caro. Te aproximaste a ellos y pasaste de largo: esto no te lo perdonan nunca.”[6]

Por supuesto, cabe aquí la pregunta por la posibilidad de la creación dentro de este hábitat que parece impedir toda maduración genuina de una nueva perspectiva. Zaratustra afirma que hay que alejarse del mercado, que es una trampa empequeñecedora. Es el pathos de la distancia lo que llevará a los creadores lejos de esas comarcas, pasando por el desierto, rumbo a las cimas de sus propias montañas.

Esta es una de las lecciones principales de Nietzsche, solamente quien esté en el camino de su propia creación podrá ser un juez adecuado para la creación ajena. Solamente la sobreabundancia no mira con envidia, no se ofende y no busca picar. ¿Pero cómo hablar de montaña a montaña? ¿Cómo tejer solidaridades misteriosas, encuentros entre soledades, cómo enviar signos de afirmación de la vida que no sean arruinados por el ruido del mercado?

Para empezar, no participando de las disputas cotidianas, que serán un distractor para que un jardín de plantas exóticas pueda crecer. Hay que saber seleccionar, callar y pasar de largo, hay que mantenerse oculto respecto al bullicio cotidiano y a la excitación de quienes pescan en el criadero.

La pregunta es si es posible participar de la dinámica de las redes sociales de otro modo, si se puede formar parte sin adaptarse a los flujos y las circulaciones dominantes. ¿Hay rincones apartados, sendas que llevan a lagos de montaña, indicaciones, gestos sutiles que se aparten del griterío? ¿Puede haber afueras en el adentro?

Desde el lugar de quienes producen la normalidad de la relación social, esta búsqueda puede parecer egoísta y ambiciosa, sobre todo porque no habrá correspondencia con los juegos habituales de narcisismo y reconocimiento. Pero justamente la condición para constituir el silencio necesario para que algo empiece a germinar, es no jugar el juego de los ambiciosos:

“¡Muéstrame que tú no eres un ansioso ni un ambicioso! Ay, existen tanto grandes pensamientos que no hacen más que lo que le fuelle: inflan y vuelven aún más vacíos.”[7]

Buscar el reconocimiento y enredarse en discusiones vanas es una debilidad imperdonable para el creador. También lo es el afectar una grandeza que no se tiene. Por eso es necesario ser pacientes, comprometidos, silenciosos. Es decir, jerarquizar, valorar y experimentar otros lazos hasta que el murmullo cotidiano no sea más que un rumor lejano y ya inaudible.

¿Cómo juzgan las moscas y los bufones solemnes estos indicios de otros modos de habitar las redes sociales? Como una soberbia o un narcisismo intolerables y condenables. Rara vez como un amor que se tiene por un jardín exótico, ya que ese fruto es prácticamente desconocido en esa posición.

Clamarán que participar de una red social es “socializar” y que los creadores no saben hacerlo. No es otra cosa que afirmar que hay un solo modo de lazo y de hacer comunidad. Algo similar sucede con los compasivos, que afirman que quienes no aman principalmente de ese modo “no tienen corazón”. O hay reciprocidad o hay narcisismo, parecen decir.

Sin embargo, como mostramos al comienzo de este texto, reconocimiento y narcisismo se complementan perfectamente. Y la posición que Nietzsche asigna al creador poco se parece a ese exhibicionismo vano que necesita la aprobación de los muchos.

Pero si los creadores están dentro de la red social, ¿cómo evitar completamente el mecanismo de la exhibición? No podrán hacerlo en todo sentido, intentarán tejer en ese “dentro” un afuera. Quizás inclusive utilicen el mismo narcisismo como una máscara necesaria en la que el amor por ese jardín exótico pueda refugiarse de miradas importunas.

Una red social es un campo de disputas por el modo en que se ha de habitarla. Como en cualquier ámbito, hay quienes gustan de cumplir funciones normalizantes, controlando y corrigiendo todo lo que les parezca un desvío. Un habitar fallido respecto a esa normalidad puede ser un indicador para abrir nuestros oídos.

Nietzsche supo señalar que el silencio y el balbuceo son signos de una vitalidad que disloca las convenciones dominantes.

Imagen*: Kenneth Rougeau es un artista digital de EEUU. También desarrolla collages y utiliza técnicas mixtas. Se destaca su serie de retratos tipográficos llamada TypeFace que ilustra a personajes famosos de toda la historia con sus propias palabras. Reside en Portland, Oregon.

[1] Sibilia, P., La intimidad como espectáculo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008.

[2] Hegel, G.W.F., Fenomenología del Espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 113.

[3] Por supuesto, no hay que confundir este “ser reconocidos” con lograr fama o tener muchos seguidores en las redes sociales, estamos nombrando con ese término una dinámica propia del deseo y de la constitución de lo humano, acorde a la filosofía hegeliana.

[4] Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza, 1992, p. 171.

[5] Ibídem, p. 84.

[6] Ibídem, p. 102.

[7] Ibídem.

© elSigma.com - Todos los derechos reservados